群馬大学

群馬大学工学部 生物化学工学科 助教授 大嶋 孝之

| 当研究トップへ | ||

| 1. | はじめに | |

| 2. | オゾンとは | |

| 3. | オゾン氷の特性 |

|

| 4. | オゾン氷の利用 | |

| 5. | まとめ | |

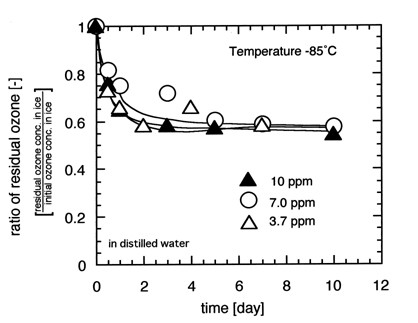

| 3.オゾン氷の特性 本研究ではまず、オゾン水を凍らせたオゾン氷を作製し、オゾンの保存特性を調べることから始めました。図2はこの結果を示しています。

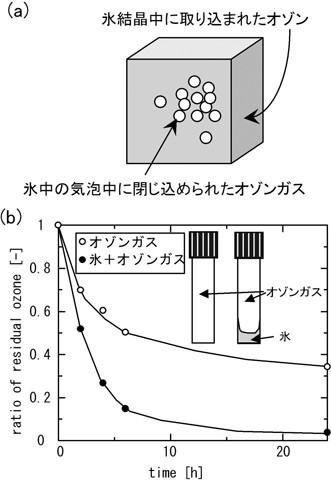

オゾンは最初の1日で急激に減少し、その後はほぼ一定に保たれていることがわかりました。オゾン氷中のオゾンの存在状態として二つ考えられます。一つはオゾンが氷中の気泡内にガスとして氷中に存在している状態、もう一つは氷中の水分子の結合にオゾン分子が組み込まれた状態です(図3(a))。

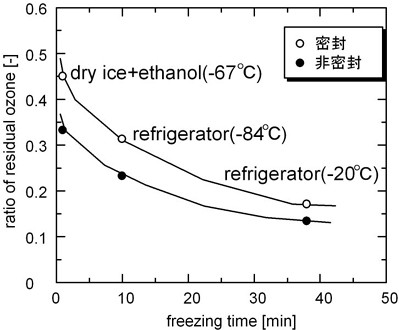

そこでオゾン氷中でどちらの存在形態がオゾンの保存に適しているのかを確認するために氷を張った試験管とカラの試験管にオゾンガスを入れ、オゾンの残存率を比較しました。その結果は図3(b)に示すように、氷と接したオゾンガスは1日(24時間)でほぼ完全に分解していることがわかりました。したがってオゾン氷中のオゾンの残存率が図2に示すような傾向になることの説明として、最初の1日間の急激な減少は氷の気泡中に閉じ込められたオゾンガスが分解するためで、氷の結晶中に取り込まれたオゾンはほとんど分解しないで保存されていると考えられます。このことからオゾンの保存を目的としたオゾン氷の作製で注意すべき点として、いくら高濃度のオゾンが封入できたとしても気泡が中に多量に存在している氷(白氷)では好ましくないことがわかりました。 次にオゾン水を開放系で凍らせたときにどのくらいのオゾンが失われるかを検討しました。通常、製氷機は冷たいドラムに水を垂らして氷結し、これを削り取っていくのが一般的ですから、氷結時に外気に接しています。私たちの研究ではこれまでシールした容器内などの閉鎖系で検討してきましたが、一般的な製氷機に組み込むことを想定して、影響を観察しました。実験としては試験管にオゾン水を入れ、一方はそのまま、もう一方はキャップをして、様々な条件で氷結させ、オゾン氷を作製し、オゾン濃度を測定しました。結果は図4に示してあります。ここには3種類の氷結条件を示していますが、横軸は見た目の氷結時間でまとめてあります。オゾンは氷結するときに気散し、すべてのオゾンがオゾン氷になるわけではありませんが、全体的に氷結時間が短いほうがオゾンの封入率は高いことがわかります。開放系(非密封)で行った場合には密封の場合よりも減るものの、それほど大きな差はないことが確認できました。また家庭用の製氷皿を用いて同様の実験を行いましたが、図4と同様の結果が得られています。

|

|||||||||||||