群馬大学

群馬大学工学部 生物化学工学科 助教授 大嶋 孝之

| 当研究トップへ | ||

| 1. | はじめに | |

| 2. | オゾンとは |

|

| 3. | オゾン氷の特性 | |

| 4. | オゾン氷の利用 | |

| 5. | まとめ | |

| 2.オゾンとは オゾンとは酸素原子が3つ結合した物質で、O3で示される物質です。オゾンの持つ殺菌力は、オゾンが分解する過程で生じる活性酸素原子、またオゾンと水分子の反応で生成されたヒドロキシルラジカル ・OHによると考えられています。オゾンの殺菌機構として考えられるのは、オゾンが細胞の細胞壁及び細胞膜を酸化破壊し、その結果溶菌現象を起こすという説です。オゾンは特に二重結合に反応し、有機物を分解する(オゾノリシス反応)ため、細胞壁や細胞膜の特にタンパク質や脂質などの二重結合に作用し、それらを分解することにより殺菌できると考えられます。 オゾンは細胞壁などの表層を破壊しながら、オゾンの量が多ければさらに反応しやすい物質を求めて内部に侵入し、酵素などを破壊していくマルチポイント攻撃が可能です。薬剤殺菌が1つの機能のみ破壊する点でオゾンと大きく異なり、このためオゾン殺菌は耐性菌の出現が極めて困難な殺菌剤であると考えられています。

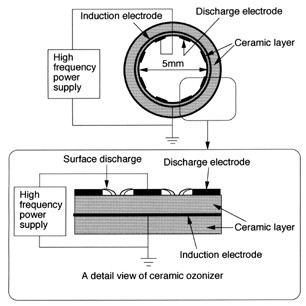

オゾンの実用的発生装置は表1に示すように3種類に分けることができます。(株)増田研究所ではこのうち安価に大量にオゾンを発生させることができる放電型のオゾン発生装置(オゾナイザー)の開発・販売を行っています。この典型的な模式図を図1に示しています。

これらの方法で生成されるオゾンはガス状であるため、発生したオゾンガスを夜間無人になった食品工場等に充満させ殺菌を行う方法など行われてきました。しかしオゾンは金属やゴムなどの腐食、劣化が問題となるうえ、殺菌剤の多くがそうであるように、オゾンの場合にも人体に対する毒性は無視する事はできません。自然界にオゾンはおよそ 0.01 〜 0.05 ppm 存在するが、0.1 ppmになると鼻や喉に刺激臭を感じるようになるといわれています。また 15 〜 20 ppm になると小動物が2時間以内に死亡すると報告されています。実際、オゾンを利用した施設で、鼻や喉などの体調に異常を訴え病院に運ばれる、いわゆるオゾン中毒者も報告されており、取り扱いには注意が必要です。これをある程度防止する方法としてオゾンガスを生成後、水に溶かしオゾン水として使用する方法が提案されています。これはオゾンガスを充満させる代わりにオゾン水を必要部分に吹き付けるなどして使用する方法です。オゾン水にする事のメリットとしてはオゾンを水に閉じこめた状態にできること、またガスのオゾンの半減期が数時間であるのに対し、水中では数分から数十分であるため残留して毒性を示す可能性が少なくなるなどが考えられます。この半減期がきわめて短くなる、すなわち分解しやすくなってしまうことは同時にデメリットでもあり、オゾン水を使用する場合には使用する直前に作製しなければならず、全く保存ができないことになります。従って食品工場などの施設でオゾン水を使用する場合にはオゾン発生装置を含むオゾン水生成装置を導入しなければなりませんでした。 また、オゾン水を凍らせたオゾン氷の応用に関してもいくつかの研究報告がなされています。オゾン氷(2ppm)を用いて鮮魚(あじ、岩魚)の保存を一般氷とK値、TBA値と一般生菌数で比較すると、オゾン氷のほうが鮮度保持、細菌の増殖抑制に効果があったこと、またオゾン酸化により脂質の過酸化脂質の生成を極度に促進することがなかったことが報告されています。したがってオゾン氷が水産魚の鮮度保持に効果があることを示唆しています。また、オゾン氷を使用し鮮魚(ハタ)の貯蔵期間の延長について研究を行った例もあり、13%の貯蔵期間延長が可能であったと報告されています。しかしオゾン氷中の残存オゾンの変化等、詳しいデータは報告されていませんでした。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||