足利工業大学/群馬県繊維工業試験場/

佐藤株式会社/有限会社ケミープランニング/

福希株式会社/有限会社古河産業

| 足利工業大学 客員研究員 群馬大学名誉教授 | 大澤 善次郎 | |

| 群馬県繊維工業試験場 主任研究員 | 上石 洋一 | |

| 佐藤株式会社 | 佐藤 和彦 | |

| 有限会社ケミープランニング | 鈴木 賢治 | |

| 福希株式会社 | 深沢 秀明 | |

| 有限会社古河産業 | 古川 正二 |

| 当研究トップへ | ||

| 1. | はじめに | |

| 2. | 素材の選択 | |

| 3. | 織物組織 |

|

| 4. | フィールド試験 | |

| 5. | 施工実績 | |

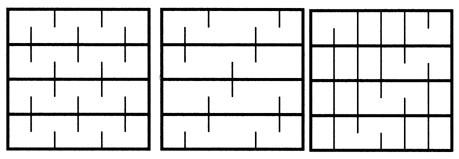

| 3.織物組織 織物はたて糸及びよこ糸の組み合わせで構成されます。たて糸とよこ糸とを1本ずつ組み合わせた組織が平組織です。このたて糸とよこ糸との組み合わせを変えることによって、織物表面に綾筋ができたり(綾組織)布表面の光沢を増すことができます(朱子組織)。これらを織物の三元組織と呼んでますが、朱子織物はたて糸及びよこ糸が動きやすくなります。つまり、糸の移動が容易にできるということです。簡単な組織図を図3に示しますが、植生マットでは、これらをどのように組み合わせるかが課題でした。

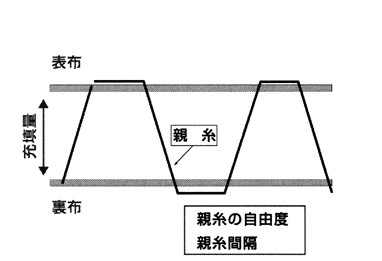

織物は通常一枚の布ですが、植生マットでは土壌充填が必要なので織物に空間が必要となります。表布と裏布とで構成される織物を二重織物あるいは風通織物と呼んでおりますが、桐生産地で得意とする織物の一種です。 表布と裏布とをつなぐ糸を親糸といいますが、この親糸の移動量で充填土壌の厚さ(マットの厚さ)を自由に制御することが可能です。施工現場に合わせてマットの厚さを変えることができます。また、この親糸の太さを変えることで、植生マットの強度を変えることもできます。さらに、親糸の素材を考慮することによって、施工現場の自然環境に合った植生マットとすることもできます。 親糸と表布、あるいは裏布を構成するたて糸では、太さやヤング率が大きく異なります。異なった素材を一枚の布に織り上げるために種々の工夫が必要でした。例えば、たて糸の張力を均一にするための工夫やたて糸の送り量などです。 図4に二重織物と親糸の概念図を示します。

|

|||||