足利工業大学/群馬県繊維工業試験場/

佐藤株式会社/有限会社ケミープランニング/

福希株式会社/有限会社古河産業

| 足利工業大学 客員研究員 群馬大学名誉教授 | 大澤 善次郎 | |

| 群馬県繊維工業試験場 主任研究員 | 上石 洋一 | |

| 佐藤株式会社 | 佐藤 和彦 | |

| 有限会社ケミープランニング | 鈴木 賢治 | |

| 福希株式会社 | 深沢 秀明 | |

| 有限会社古河産業 | 古川 正二 |

| 当研究トップへ | ||

| 1. | はじめに | |

| 2. | 素材の選択 |

|

| 3. | 織物組織 | |

| 4. | フィールド試験 | |

| 5. | 施工実績 | |

| 2.素材の選択 生分解繊維素材としては、絹、綿、麻、羊毛等の天然繊維、レーヨン等の再生繊維、ポリビニルアルコール系繊維(PVA系)があります。また、トウモロコシデンプンを原料としたポリ乳酸繊維等もあります。ポリ乳酸繊維は熱に対して弱いものの、機械的性能は合成繊維と比較して遜色ありません。 繊維素材の強度と生分解性との大まかな関係を図1に示します。

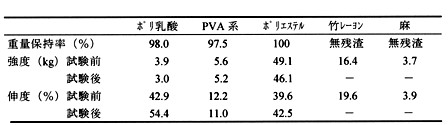

本研究では、生分解速度が異なる繊維素材を用いて織物を作り、時間経過とともに織物組織や織り目の動き易さを変えることが重要な課題でした。 各種繊維素材を、食鳥工場から入手した活性汚泥中に、20〜25℃ 曝気条件下で10週間浸し、処理前後の乾燥重量変化から重量保持率を算出しました。また、試験前後の破断強度及び破断伸度を引張り試験機で測定しました。さらに、試験後の繊維をSEMで観察しました。 重量保持率と引張り試験結果を表1に示します。

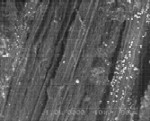

ポリエステルには重量減少が見られませんでしたが、ポリ乳酸、PVA系には重量減少が認められました。竹レーヨンや麻は紡績糸のため、試験期間中に繊維が散逸し、少量の残渣を残すだけでした。 引張り試験を行うと、ポリ乳酸、PVA系、ポリエステルともに強度の減少が見られました。ポリ乳酸では強度の減少率が25%でしたが、PVA系、ポリエステルでは10%以下でした。ポリ乳酸では加水分解と微生物分解の影響を受けたと考えられますが、繊維組織の柔らかい箇所が影響を受け、破断伸度が大きくなったと考えられます。 図2に活性汚泥浸漬後のポリ乳酸、PVA系、麻のSEM写真を示します。

ポリ乳酸繊維表面には、わずかながら侵食された痕跡を観察することができます。しかしながら、その程度は小さいことが分かります。PVA系繊維表面もわずかながら侵食されたことを観察することができます。麻は繊維のフィブリル化が進み、繊維軸(たて方向)に割けていることが分かります。このような繊維分割が進行したことによって小さなフィブリルとなり、糸の形態を成さなくなったと考えられます。3種の繊維表面に共通して観察される小さな付着物は、活性汚泥中の微生物の痕跡です。 活性汚泥中の促進試験ですが、植生マットに用いる素材の分解速度の差や、強度減少について評価することができます。この結果を基に、植生マットの設計を行いました。 |

||||||||||