| 『戦慄の思ひで』 松﨑福司 |

松﨑 福司 (昭和19年1月19日撮影) |

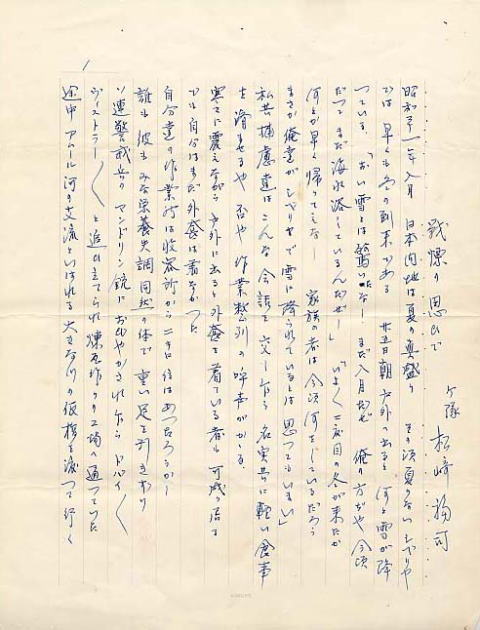

| はじめに 平成22年8月15日の夜、昔の書類の間から、偶然にも、父のシベリヤ抑留生活を記した「戦慄の思ひで」と題する、書きかけの手記を見つけました。 終戦記念日や命日を迎えるたびに、父の戦争体験談を断片的に思い出し、「もっとしっかり聴いておけばよかった」と後悔していたときでした。 35年前の戦友会の案内の封筒に便箋10枚の手記と軍服姿の写真が入 っていました。恐らく、戦友会の記念誌に載せる原稿だったのではないかと思われます。 大正4年11月1日、山田郡大間々町停車場通り「松﨑足袋店」の松﨑友次、ヨシの長男として生まれた松﨑福司は、前橋市国領町の「松屋菓子店」の中野時雄、ともの長女ちよと結婚、昭和17年12月31日に婚姻届を提出しています。 父が召集され、出征した日は昭和17年11月26日だったことが当時の町内会の回覧板が残っていたことから判りました。その回覧板には 「出征ノ歓送方ノ件」 十一月二十六日 午前七時 大間々駅發 出征兵 松﨑福司君(第四区ヨリ一名) 毎戸御歓送下サルヨウオ願ヒ致シマス と記されています。 祖父母や、結婚したばかりで婚姻届も未提出だった母がどんな気持ちで父を送り出したのかを想像するだけで涙が出てきます。 父は関東軍第16野戦自動車廠第2638部隊の警備隊(ヶ隊)に所属していました。昭和19年1月19日に撮影した軍服姿の写真の裏には撮影日付と○○憲兵隊という検印が押されています。父が29歳のときの写真です。 満州に配属されていた父はロシアの捕虜となりシベリアに抑留されました。「戦慄の思ひで」には、生きて帰ることへの執念が綴られています。 「9月8日」という日は私たち家族にとって子々孫々に語り伝えるべき特別な日であることが手記を読んでわかりました。 その日にあわせて「戦慄の思ひで」全文を公表させていただきます。 平成22年9月8日 松﨑 靖 |

昭和二十一年八月、日本内地は夏の真っ盛り。その頃、夏のな いシベリヤでは早くも冬の到来である。二十五日朝、戸外へ出る と、何と雪が降っている。「おい、雪とは驚いたなー。まだ八月 だぜ。俺の方ぢや今頃だってまだ海水浴してるんだぜー」、「い よいよ二度目の冬が来たか。何とか早く帰りてえなー。家族の者 は今頃、何をしているだろう。まさか俺たちがシベリヤで雪に降 られているとは思ってもいまい」。私共、捕虜達はこんな会話を 交しながら、名実共に軽い食事を済ませるや否や、作業整列の呼 声がかかる。寒さに震えながら戸外に出ると、外套を着ている者 もかなり居る。でも、自分はまだ外套は着なかった。 自分たちの作業所は収容所から二キロ位はあったろうか。誰も彼 もみな、栄養失調同然の体で重い足を引きずり、ソ連警戒兵のマ ンドリン銃に脅かされながら、「ドバイ、ドバイ、ヴィストラー 、ヴィストラー」と追い立てられ、煉瓦作りの工場へ通っていた 。途中、アムール河の支流といわれる大きな川の仮橋を渡って行 く。たまたま、九月三、四日頃だったろうか、物凄い豪雨があり 、その仮橋は流失してしまった。それによって、例の煉瓦工場へ の作業に行くことが出来なくなり、収容所近くで伐採の後片付け などの作業をさせられていた。 九月八日、流失した仮橋に代って、同じ位置に小さな渡し舟が 用意されて、再び煉瓦工場へ行くことになった。渡し舟は以前、 内地のどこにでもあったのと全く同じ型式のものである。私はそ の年の二月、丸太の貨車積み作業中、いったん積み込んだ丸太が 転げ落ちて左足に当たり、骨折した。治ったとはいえ、まだ少し ビッコを引いていたが、人より先に向岸へ渡って、ゆっくり休も うと思い、足早に歩いて最初の舟に乗り込んだ。舟はせいぜい二 十人乗りくらいであろう。これでは百五、六十名の人員を運ぶに は七、八回も往復しなければならない。ソ連人の船頭は、その回 数を少なくしようと思ったのだろう。「もっと乗れ、もっと乗れ 」と言って、おそらく定員の倍くらいの人数を乗せた。勿論みん な立っている。川は先日の洪水によって以前よりずっと水量が増 して、川幅は七、八十メートルにもなっていたろう。そして、流 れもかなり早い。舟は静かに走り出した。間もなく急にスピード が上ってきた。その時、このロープにつながれた渡し舟はバラン スを失ったのか舳先から水中にもぐり込んでしまった。私は冬の 軍衣を着ていたが、水の冷たさが足から腰、さらには胸と「ヒヤ ー」と氣味悪く肌を刺してくる。同時に急流に押し流されてしま った。私は子供の頃からいつも渡良瀬川で河童のように泳いでい たので、こんな時でも割合に落ち着いていたのかもしれない。だ が着衣のまま泳いだ経験は勿論ない。その時、私はふと思い出し た。それはつい十日ほど前のこと、作業の帰り、仮橋のちょうど 真ん中ごろで誰かが飯盒を川へ落とした者がいた。「アー、アー 」と言っているうちにその飯盒はスーッと左岸よりに流れて行っ た。その時は何の気なしに見過ごしていたのだが…。そうだ、水 は左岸に流れているのだ。左岸へ泳げば水に乗って楽に着ける。 私はまず抜手を切って泳ごうと思い、右手を水面に上げた。だが 水に浸かった着衣が重く、思うように手が上がらない。しかも、 まともに泳げる体力ではない。私は少しでも体力をすり減らさな いようにと思い、水面に仰向けになった。そして、魚が泳ぐよう に手足で水をかきながら、流れにまかせて左岸へ向った。これこ そ正に生か死かの戦いだ。瞼の中に家族の顔が次々に浮かんでく る。「しっかりしろ」「頑張れ、頑張るんだ」「死んじゃ駄目だ ぞ」と励ましてくれる。故郷の山々、高津戸の峡谷も目に映る。 そうだ、家族の者は毎日、俺の無事を祈っているのだ。俺は絶対 死んではならない」 そう強く感じると、急に元気が沸いてきた 。一所懸命に泳いだ。それでも百メートルくらいは流されている だろうか。すると、仰向けになった視界の中に木の枝が映る。も う大丈夫だ。起きかえって見ると、僅か三、四メートル。私は犬 が泳ぐようにして川辺に倒れた木の枝につかまって、やっと這い 上がった。アーよかった。これで助かった、と大きな溜息をつく と同時に緊張がゆるんだせいか、急に寒さと疲労を感じ、しばら くは動けなくなってしまった。やっと元気を取り戻して、いつも の仮橋を渡った地点まで戻ろうと歩き出したが足が思うように運 ばない。チョットした草株につまずいては転ぶ。とにかくヘトヘ トに疲れている。こんなことで三、四十メートル歩いてくると、 私の姿を見てか、「助けてくれ、助けてくれ」と叫び声がする。 見ると、彼もやっと泳ぎついたのだろう。だが、這い上がる力も なく、必死になって木の枝につかまっている。正に生地獄そのも のだ。私はすぐ手をさしのべて引き上げてやりたい、いや、助け てやらなければならない。だが、それだけの気力もなければ体力 もない。「それ、今一息だ。元気出せ。頑張るんだ」私はただ、 そう言うだけで何も出来ない。申し訳ない。勘弁してくれ。私は それからも何度も何度も転びながら、やっとのことで目的地に辿 り着いた。そこには事故を起こした張本人のソ連人船頭とヶ隊の 同僚だった茨城出身の横山の二人が元気な体で焚火をしながら、 水びたしの着衣のままで枯木を集めている。「オーイ、横山」 「あっ、松﨑か。お互い助かってよかったなー」と手を取り合っ て喜んだ。やがて、一人二人と疲れきった体を引きずるようにし て集まってくる。しばらくして、先ほど自分に助けを求めた者が 転げ込むように戻ってきた。あー、よかったよかった。私はあの 時、彼を助けてやることが出来なかっただけに、ようやく肩の重 荷がおりてホッとすることができた。やっとのことで地獄の底か ら遮二無二這い上がってきた者は僅かに八名にすぎない。だが当 然、向岸へ泳いだ者もいるだろうが果して何人助かったろうか? 水の流れからして、多くは望めないかもしれない。対岸には、幸 い舟に乗らなかった大勢の人たちが、この思わぬ大惨事に恐怖と 不安の目をこちらへ向けている。だが、多数の戦友を一瞬にして 呑み込んだ川は、まるで何事もなかったかのように静かに流れて いる。すると向岸から声がかかる。「オーイ、みんな元気かー、 間もなく迎えに行くぞー」「人員はどうだ」「八人しかいないぞ ー」これを聞いて、やはりそうだったかというようにがっかりし た表情が目に見えるようだ。「そっちは何人いる」すると力のな い声で「四人しか上がらないんだ」。エー、それでは助かったの は全部で十二人じゃないか。果たして幾人舟に乗ったか知らない が、かなり多数の犠牲者が出たことになる。これはえらいことに なったぞー。互いに顔を見合わせるだけで言葉もない。しばらく して幾人かの者が舟で迎えにきた。だが、何となく乗るのが怖い のか、みんなまごまごしている。「今度は心配ないぞ。静かに行 くから安心して乗れ」八人は渋々乗り込んだ。舟が着くが早いか 、戦友たちは「おめでとう。おめでとう。よかった。よかった」 と喜びの言葉を与えてくれる。自分を見て一番喜んでくれたのは 、いつも隣同士の大川さんだった。「助かって本当によかったな ー。俺はお前と駒田があの舟に乗ったのを見たんだ。そしてあの 瞬間、目がくらむ思いがしたよ。何とか泳ぎきってくれよと祈っ ていたが駒田は駄目だった。あの大きな目をクリクリさせながら 、こっちへ向って泳いでいたが、いま少しというところで力が尽 きたらしく、急に川底に引きずり込まれるように見えなくなって しまった」と彼は、駒田さんの最后の模様を涙ながらに話した。 そして、「俺は幸い乗らないでよかったよ。俺は金槌だから、真 っ先にお陀仏だったよ」彼は胸をなでおろして溜息をついている 。この日はソ連側もあまりの大事故に、事態収拾のためか、作業 を中止して全員収容所へ引き上げた。銘々自分の場所に落ち着い て話がはずむ。だが、帰らない者がたくさんいる。あれがいない 。あれもいない。アレ、彼もか。間もなくソ連兵の点呼がある。 返事のない者二十四名。ちょうど生還者の倍の人員になる。あま りのことに舎内は静まり返ってしまった。突然誰かの発声で全員 黙祷を捧げる。この二十四名の犠牲者中、当時「ヶ隊」の戦友は 、吉野平太郎、林定次郎、中沢博、桐生定次、駒田算ニ、能島忠 茂、柿沼利一、茂木(某)、何れも群馬県出身の者八名。 その他についてはこの収容所で初めて一緒になった者ばかりで、 その氏名は分からないが、犠牲者の装具は早速、ソ連兵によって 引き上げられてしまい、何一つ遺品として取っておくことができ なかったことは誠に残念でならない。尚また、これら二十四名の 遺体捜査については、ソ連側によって行われたのだが、発見され たのは、戦友・能島忠茂と他にもう一体の僅か二体にとどまり、 二日くらいで捜査は打ち切られてしまった。思えば入ソ以来、あ まりにもひどい食料にも拘らず、鉄道作業、或いは伐採運搬、製 材などの重労働を強いられ、栄養失調になることもニ度、三度。 それでもなお、何が何でも生きて故国の土を踏むまでは、と只々 それのみをたった一つの望みとして互いに励まし合いながら今日 まで生き抜いてきたのだが、空しく遂にシベリヤの川底に沈んだ 戦友を思うとき、正に断腸の思いがあり、ひたすら冥福を祈るば かりである。 私は幸い、翌二十二年六月二十六日、同地区最初の帰還者とし て舞鶴上陸を果たし、念願の故国の土を踏むことが出来た。そし て翌二十七日、復員手続きと共に、遭難死亡者の報告を行い、帰 宅後、残念ながら住所の判らなかった中沢、能島、茂木以外のご 遺族を訪問して、当地の状況をつぶさに報告し、また、葬儀にも 列席させていただき、心から冥福を祈ることが出来たことを大変 嬉しく思っている。 その後、四十八年秋ごろだったか、新聞紙上で論功行賞発表の 名簿の中に、これら戦友たちの名前を発見したときは何と嬉しか ったことか。早速心の中で「おめでとう」を繰り返し、彼等の霊 前に香華を捧げ、叙勲の喜びを伝えると共に英霊よ、とこしえに 安かれと祈る。 また昨年、四十九年四月二十九日、部隊戦友会の計らいにより、

|

あとがき 「戦慄の思ひで」は、「…靖国神社に於いての慰霊祭に参加することが出来、はじめて」で中断されています。 このあと父は何を書こうとしていたのかはわかりません。 父は靖国神社参拝と戦友会だけは毎年欠かさず参加していました。毎朝、仏壇の前で長い時間手を合わせていたのは、先祖だけではなく、亡くなった戦友の冥福を祈り続けていたのでしょう。戦友の顔を一人ひとり思い出してるうちに手記の筆が止まってしまったのかもしれません。 昭和22年6月26日に復員した父と母との間に、昭和23年に長女・美恵子 が生まれ、昭和24年に次女・裕子(ひろこ)、昭和27年に長男の私が生まれました。母「ちよ」は私を産んで3時間後に亡くなりました。 昭和29年、父は大月トシと再婚し、幸弘が生まれました。 平成12年9月23日に父が亡くなって今年で10年を迎えます。父の血を受け継いだ4人の子どもたちも今は還暦世代です。それぞれが幸せな家庭を持ち、お盆やお彼岸にはみんなが顔を合わせて昔話に花を咲かせています。これが父への何よりの供養であると思っております。 多くの犠牲によって築かれた今の平和を当たり前と思わず、感謝を忘れずに過ごしたいと思っております。 松﨑 靖 |

|