| デイスター クアンタム(DayStar Quantum)によるハイレベルの太陽面の撮影を紹介します。 画像処理法はこちら。 QPEによる画像 |

| Spicures High resolution Dopplergram(Prominence) Dopplergram(DarkFilament) Fine gradation Prominence Recording time Sunspot Dark part |

| |

使用機材は、DayStar Quantum PE filterです。 この性能を活かした撮影を紹介します。 使用望遠鏡は、ビクセン90L/M |

| |

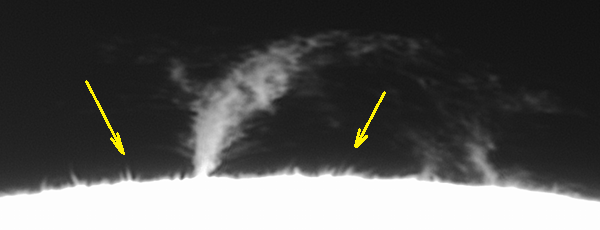

Hαで見た太陽の彩層はいろいろな現象が見られます。フレアーやダークフィラメントが有名ですが、左の画像のようなスピキュールも見られます。この小さなとげのようなスピキュールは、プロミネンスがないところでもたくさん見られます。 Hαで見た太陽の彩層はいろいろな現象が見られます。フレアーやダークフィラメントが有名ですが、左の画像のようなスピキュールも見られます。この小さなとげのようなスピキュールは、プロミネンスがないところでもたくさん見られます。スピキュールは太陽の彩層一面に見られるのですが、たくさんのスピキュールが重なってしまうために、Hαの中心波長だと層状になってしまい、とげが良く写りません。 そこで、その撮影のコツは、Hαの中心波長を外すことです。各種論文を見ていると、±0.9Åが良いみたいです。−0.9Åは、地球方向に秒速20〜50km/sで運動しているスピキュールです。波長をずらすと、当然のことながらプロミネンスの写りも変わってきます。プロミネンス自体は、Hαの中心波長よりわずかに外れていますから。プロミネンスを濃く写すのなら太陽望遠鏡の波長の制度は半値幅0.7Åが適しています。私は0.5Åを使っているので、細かく見えますが薄くなってしまいます。その分、太陽表面の磁気による模様の違いは良く写ります。プロミネンスの撮影なら半値幅0.7Å、彩層の撮影は0.5Åが適しています。 |

| 太陽の極域のリムはプロミネンスがとても少ないです。しかし、スピキュールは撮影しやすいので、撮影には適した場所です。 |

|

| |

プロミネンスの解像度を上げるために考えられることは。 1 シンチレーションの良い時に撮影 夏場はシンチレーションが悪くならない午前7時台に撮影します。 冬場でも10時ぐらいに撮影したいですが、12月〜1月頃はお昼頃か良いこともあります。 シンチレーションの良い時のタイミングをつかむことは大変難しいです。数分間の波もありますので、ちょっと見ただけで諦めないでください。 2 大きな口径の望遠鏡(分解能) これは簡単にできるものではありません。コロナド、ラント、デイスターREDiなどの一体型の太陽望遠鏡は、対物エタロンフィルターや内蔵エタロンフィルターであるために、望遠鏡そのものを買い換える必要があるからです。 その点デイスターはリアマウントフィルターですから、大口径が使えます。現在、90mmのERFを使っています。 3 シャッター速度を上げる CCDゲインをあげるとノイズが発生します。また、拡大率を下げる方法もあります。 より重要なのは、透明度の良い日を狙うことです。 4 撮影時間の短縮(光学系が熱くならないように) 光学系で太陽光を10万分の1以下に減光しているために、熱がこもりやすいのです。特にUV/IRカットフィルター・ERFの前面とエタロンフィルターの前面に熱による対流が起きて、画像を乱します。そのために撮影時間を短くすることです。また、観察や撮影しないときは、望遠鏡にキャップをして太陽光を入れないか、ドーム観測所ならスリットを閉めましょう。 4 動画からのスタック シンチレーョンによる像の乱れをキャンセルするために、動画からのスタックが大変効果的です。活動型のプロミネンスでは30秒以下にしています。1分もすればプロミネンスは変化し、ぼけてしまいます。静穏型でも1分です 5 ビット数の多いカメラ 8ビットCCDより16ビットCCDの方が階調があるために、プロミネンスの明るい部分から暗い部分までうまく表現できます。また、階調があるのでアンシャープマスクやウェーブレットフィルターなどの画像復元がかけやすく、画像をシャープにすることができます。8ビット画像だと強い処理をかけるとノイズが発生します。ニートイメージでノイズリダクションもできますが、なめらかな画像になり見た目はよいのですが、ピントが甘くなるので解像度にとってマイナスです。 |

| |

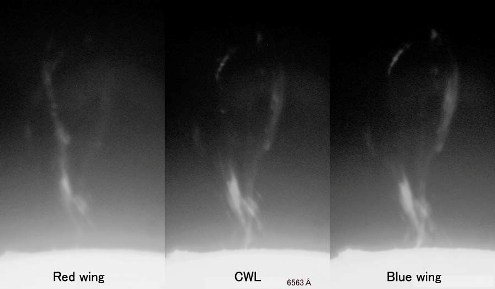

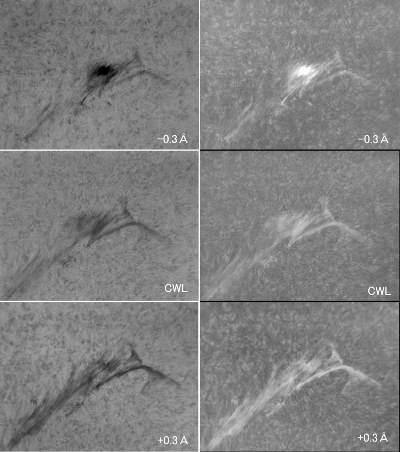

ドップラー効果とは、動いている物体は本来もっている光の波長と変わってきます。視線方向に向かっている物体は、本来の光の波長より短くなり、離れていく物体の波長は長くなります。 プロミネンスは、Hαの波長6562.8Åですが、地球方向に向かっている部分の波長は短くなり、遠ざかっている部分の波長は長くなります。 この効果を利用して画像合成するのがドップラーグラムです。太陽望遠鏡が1本の場合、短時間に波長を変えられる装置が適しています。デイスターTスキャナーなどは瞬時に波長が変えられるので最適です。ラントやコロナドのチューニングシステムの機材も可能です。デイスター・クァンタムは、波長の数値入力で可能です。 撮影は、左の画像のように中心波長(CWL)に対して、赤シフトと青シフトで撮影します。 |

赤と青シフトして撮影された画像に対して、赤にシフトした画像を反転します。PhotoShop等の画像処理ソフトで、それを位置を合わせながら重ねます。それぞれの画像濃度を50%に設定して加算します(加算平均)。 赤と青シフトして撮影された画像に対して、赤にシフトした画像を反転します。PhotoShop等の画像処理ソフトで、それを位置を合わせながら重ねます。それぞれの画像濃度を50%に設定して加算します(加算平均)。そして得られたのが、左の画像です。白い部分は地球方向に動いているプロミネンスの部分、黒い部分は遠ざかっている部分です。 ドップラーグラムは、太陽の縁の噴出型のプロミネンスや太陽表面のアーチフィラメント等の効果が出やすいです。ここで示した白黒反転後に加算平均でなく、Red Wing画像を赤に、Blue wing画像を青に変換して加算すると、色の違いをドップラーグラムとして表せます。 |

| |

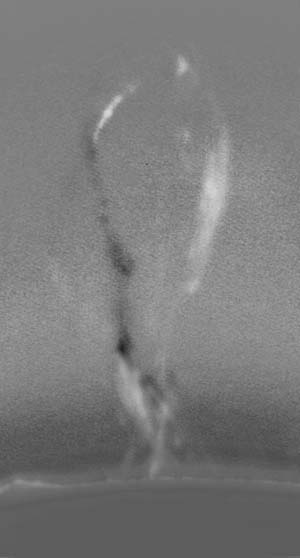

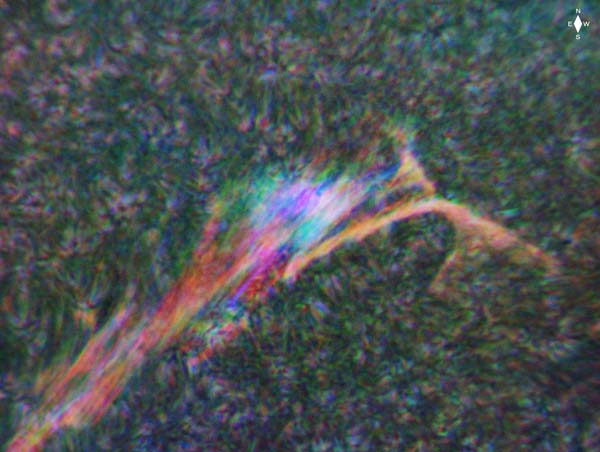

活動的なプロミネンスは、変化も動きも大きく、それによりHαの中心波長(CWL)からシフトされる部分がたくさんあります。 左の画像は、地球方向にシフトしている部分を青、遠ざかる方向は赤で、CWLを緑で表し、RGB合成したものです。 |

デイスター クァンタムの機能を活かし、±0.3Åシフトさせて撮影しました。 6562.5Å、6562.8Å、6563.1Åで撮影した画像は、左側です。それを反転させたものが右側の画像です。 それぞれに、Blue ,Green,Redのモノトーンにした画像を重ね合わせました。 画像のように波長をシフトすると形が大きく変わっている様子が分かります。 |

| |

| |

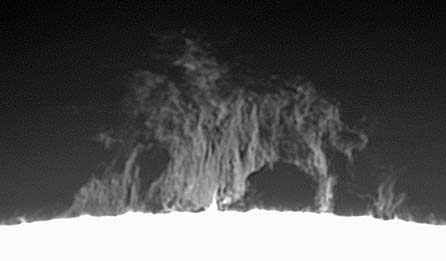

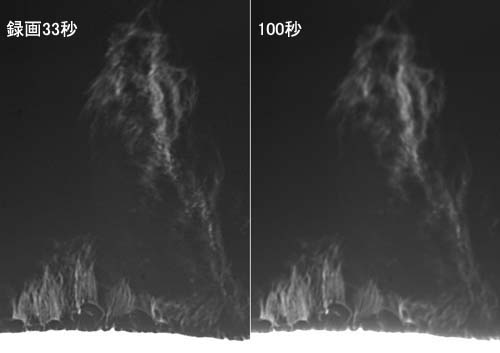

左は、2011年11月5日8:53頃のプロミネンスです。 左は、2011年11月5日8:53頃のプロミネンスです。左の画像は、15fpsで400フレーム33秒録画した画像から200フレームスタックした画像です。右は、その3倍で約100秒、200フレーム×3コマになっています。 つまり左は33秒。右は100秒録画からのスタックです。動画時間が長く、スタック枚数の多い方が良い画像を得られると考えている方が多いのですが、活動型プロミネンスのように変化の激しい対象は、短時間でなくてはなりません。使用しているカメラは、DMK41なので、15fpsが限界です。しかし、DMK31を使えば30fpsで録画できるので、より鮮明な画像が得られるはずです。私の使用しているDMK41では、このようにプロミネンスでは33秒でも長すぎます。 30秒と100秒録画の差はこんなにも違いがあります。画素数の多いCCDより少ないCCDの優位な場合もあります。 |

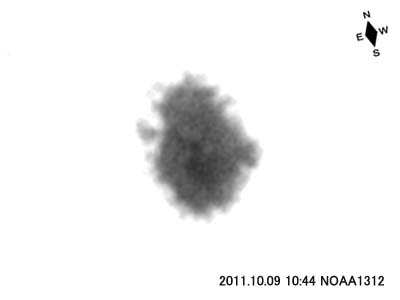

真っ黒に見える黒点を露出をかけて撮影すると、模様が見えてきます。磁場の強い場所はより黒くなり、磁場が一様でないことが分かります。 |

| |