北海道大学の中谷宇吉郎博士のグループが世界ではじめて人工雪を作成したのは1936年のことで、これは低温実験室の中で行われました。

常温の室内で雪の結晶の成長過程を観察することができれば、より自然現象の面白さを実感できると思い、ペットボトルの中に人工雪を作成する装置を考えてみました。

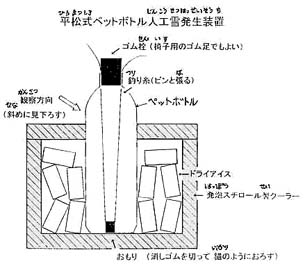

今まで、右の図のようなドライアイスを使った平松式(平松和彦さん考案)が一般的です。

ここでは、その原理を利用して液体窒素を使い人工雪の結晶作りを試みました。

ドライアイスの利用は、1つの実験装置で、約1~1.5kg使うために、実験を各班で行わせるのには1クラスで10kg以上使いコストがかかります。液体窒素は、群馬県総合教育センター(産業科学課)で液体窒素に関する研修を受けた先生に対しては、無料で利用することができます。

平松和彦さん考案

平松和彦さん考案ペットボトルで人工雪を発生させる装置を考案した平松和彦さんのサイト

ペットボトル(500ml)、発泡スチロール製クー ラーボックス、釣り糸(細いもの)、ゴム栓、

おもり(ここではボールチェーン)

①まずカッターでペットボトルと同じ直径の穴をクーラーの蓋にあけます。ペットボトルを押し込んでやっと入るくらい、少し小さな穴。

③糸の両端を持って、いかりのようにペットボトルの底におろし、口から息を数回吹き入れます。

●実験の工夫

a:お湯を数滴

b:ボトルに水を入れ、その後出す

c:その他)

④釣り糸がピンと張った状態で、ゴム栓をします。

⑤ペットボトルをクーラーの蓋(ふた)の穴にはめ込みます。

数分後には釣り糸の下部から白く霜がついてくるのが分かります。

さらに10分もすると針のような形の結晶が水平に伸びてきます。観察を続けていくにしたがって、結晶が成長していく様子を見ることができる。1cmほどの雪の結晶を作るのには20分以上必要

ペットボトル内で、上空で雪の結晶が成長するような環境を作ります。

まず、必要なものは氷点下の低温、次に空気中の塵にかわる凝結核、そして、過飽和の水蒸気です。

低温の環境はペットボトルをまわりから冷やせばよいわけであるから、まわりを液体窒素で冷やせば解決します。液体窒素は約-170℃の低温ですから、簡単に、そして長い時間冷やしておくことができます。

ペットボトルの上部は外気に触れているので温まり、下の方は冷やされるために、ペットボトルの中にはとても安定な空気の層ができ、ほとんど空気が上下に移動せず、安定な状態になります。

結晶は、ふたから顔を出すちょっと下あたりに成長し始めます。

空気中に浮遊する塵、つまり凝結核のかわりとして細い釣り糸を利用しています。

全国理科教育センター研究協議会編 1985

地学教材の研究 東洋館 235p

ペットボトルで人工雪を発生させる装置を考案した平松和彦さん