LED(発光ダイオード、20円程度、高輝度ダイオードは60円程度) ・リード線 ・電卓(100円ショップの単3電池使用のもの)

発光ダイオードを点灯するには、3V必要です。必ず100Ωの抵抗を入れましょう。

このときの電流の大きさはどのくらいでしょうか?

(図は伏島 均氏)

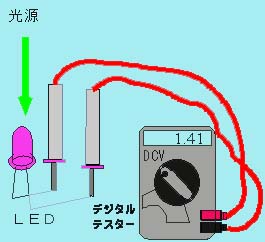

LEDは太陽電池の代わりとして電気を得ることができるだろうか?

方法

LED(高輝度)を直射日光や照明装置の光にあてて、端子間の電圧をデジタルテスターで測定してみよう。

私のやった実験では、LEDの色により出力電圧に違いがあります。

文献(伏島 均さん)によると、赤の高輝度LEDが良いとありました。私が買った安い(15円)LEDは、緑や黄色の電圧が高かったです。

(図は伏島 均氏)

LEDを使った発電で、電卓を動かしてみよう

ただし、蛍光灯程度の室内では、使い物になりませんが、LEDの数を増やしたら使えるかもしれませんよ。試してみてください。

LED発電の仕組み

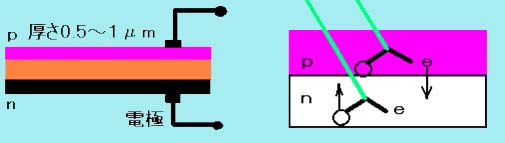

LED発電の仕組みLEDは普通のダイオードと構造は同じで、p型半導体とn型半導体からできていて、順方向に電流を流すと、その接合部で自由電子とホールが再結合します。このときのエネルギーが、光の形で出てくるようになっているのがLEDです。

一方、太陽電池は、n型半導体の基盤の上に薄いp型半導体の層をのせた構造をしています。p型の層は光が透過しやすいように十分薄く作られています。これに光を当てると、p型とn型の半導体部分で、光のエネルギーのためにホールと自由電子が分離し、ホールはp型、自由電子はn型を通って、外へ流れていこうとします。

LEDと太陽電池はよく似た構造で、互いに逆の働きをします。

太陽光発電は太陽電池を数多く組み合わせています。太陽電池とは光エネルギーを電気エネルギーに変換する装置で、乾電池のように化学反応によって電気を取り出すものとは異なったしくみをしています。

参考文献 「楽しい理科授業№429 2002.5. 新理科教科書+発展学習・中学1分野LEDでソーラー電卓を作ろう〜太陽電池がなくてもできるエネルギー変換の実験〜伏島 均」

先行実践 檀上慎二氏「LEDで電子オルゴールを鳴らす」。http://village.infoweb.ne.jp/‾danjo/electro/LED/LED.htm