| デイスター クアンタム(DayStar Quantum)により撮影したデータの画像処理法を紹介します。 |

使用機材 使用機材 |

|

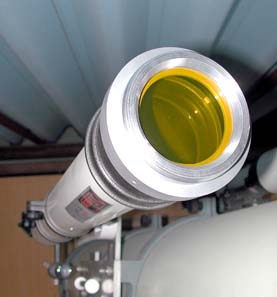

DaStar Quantum(右)とT-Scanner(左) Filte ともに半値幅0.5A DayStar ERF(500nm以下カットフィルター) 70mmを使っています。望遠鏡はVixen 90L

|

|

DMK41AU02.ASを取り付けたところ。数値はフィルターの透過波長を示しています。 デジタル一眼レフを取り付けたところ

|

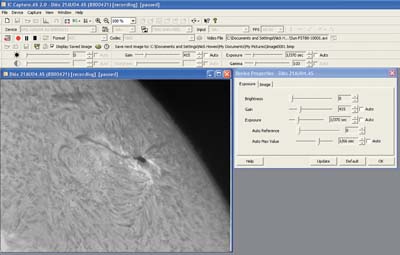

DMK41AU02.ASを制御するIC-Capture DMK41AU02.ASを制御するIC-Capture |

Imaging Source社のサイトより |

付属の IC-Captureを利用して、動画(AVI)撮影しています。コーデックはY800。撮影は約1分を原則にしています。なぜか、1MB以上のデータは、Registaxで処理できないのです。

|

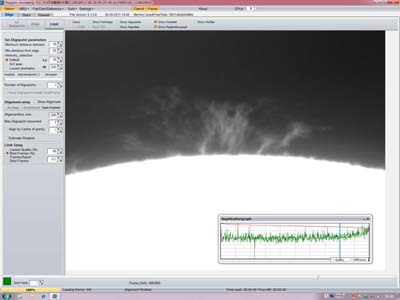

画像処理1 RegiStaxでスタック 画像処理1 RegiStaxでスタック |

|

| RegiStax v6による処理前と処理後の画像の違いです。約1分間860フレームから400フレーム程度を選び出し、スタックします。そしてウェーブレットフィルターをかけます。多少ざらついても、後処理をNeatImageに任せるので気にしません。 |

|

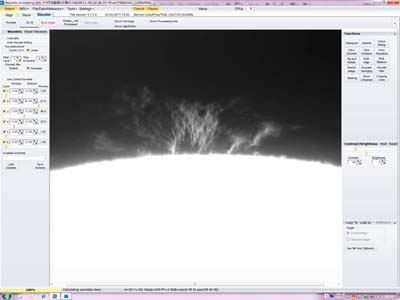

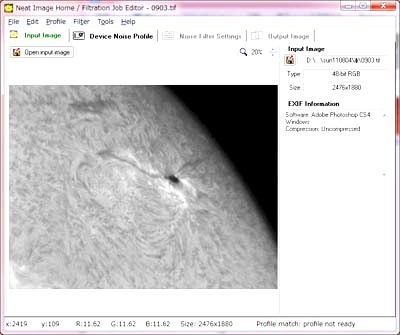

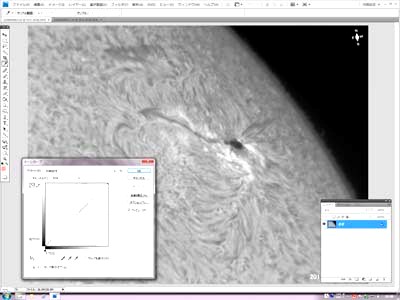

画像処理2 ウェーブレットフィルターで発生したノイズをNeatImageで除去 画像処理2 ウェーブレットフィルターで発生したノイズをNeatImageで除去 |

レジスタックでウェーブレットフィルターを強くかけると、ノイズが発生して、ざらざらな感じになるので、NeatImage(ニートイメージ)で、ノイズリダクションを行います。

オートフィルターでのパラメータを参考に、弱めにフィルターをかけます。

|

|

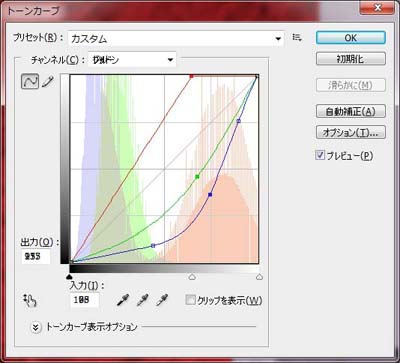

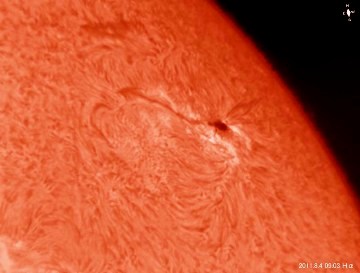

画像処理 3 疑似カラー化はPhotoShopで 画像処理 3 疑似カラー化はPhotoShopで |

|

最終の仕上げは、PhotoShopで階調を整えます。また、好みにより疑似カラー化を行います。カラー化のトーンパラメータは、上右の図を基本に行いますが、太陽表面が正面にあるときと、縁にあるときとは多少違います。 |

|

解像度を上げる方法 解像度を上げる方法 |

プロミネンスの解像度を上げるために考えられることは。

1 シンチレーションの良い時に撮影

夏場はシンチレーションが悪くならない午前7時台に撮影します。

冬場でも10時ぐらいに撮影したいですが、12月〜1月頃はお昼頃か良いこともあります。

シンチレーションの良い時のタイミングをつかむことは大変難しいです。数分間の波もありますので、ちょっと見ただけで諦めないでください。

2 大きな口径の望遠鏡(分解能)

これは簡単にできるものではありません。コロナド、ラント、デイスターREDiなどの一体型の太陽望遠鏡は、対物エタロンフィルターや内蔵エタロンフィルターであるために、望遠鏡そのものを買い換える必要があるからです。

その点デイスターはリアマウントフィルターですから、大口径が使えます。現在、90mmのERFを使っています。

3 シャッター速度を上げる

CCDゲインをあげるとノイズが発生します。また、拡大率を下げる方法もあります。 より重要なのは、透明度の良い日を狙うことです。

4 撮影時間の短縮(光学系が熱くならないように)

光学系で太陽光を10万分の1以下に減光しているために、熱がこもりやすいのです。特にUV/IRカットフィルター・ERFの前面とエタロンフィルターの前面に熱による対流が起きて、画像を乱します。そのために撮影時間を短くすることです。また、観察や撮影しないときは、望遠鏡にキャップをして太陽光を入れないか、ドーム観測所ならスリットを閉めましょう。

4 動画からのスタック

シンチレーョンによる像の乱れをキャンセルするために、動画からのスタックが大変効果的です。活動型のプロミネンスでは30秒以下にしています。1分もすればプロミネンスは変化し、ぼけてしまいます。静穏型でも1分です

5 ビット数の多いカメラ

8ビットCCDより16ビットCCDの方が階調があるために、プロミネンスの明るい部分から暗い部分までうまく表現できます。また、階調があるのでアンシャープマスクやウェーブレットフィルターなどの画像復元がかけやすく、画像をシャープにすることができます。8ビット画像だと強い処理をかけるとノイズが発生します。ニートイメージでノイズリダクションもできますが、なめらかな画像になり見た目はよいのですが、ピントが甘くなるので解像度にとってマイナスです。

|

| |

(検索エンジンからの場合) (検索エンジンからの場合) |