|

|||||

岡登用水の歴史 岡登用水の歴史 岡登用水は、江戸時代初期に当時の将軍徳川家綱の代に、この地方を支配していを岡上景能によって寛文4年(1664)に事業を着手し、同12年(1672)に開削された水路である。 取水量については自由に取水できるのは毎年9月1日から3月末日(非かんがい期)までで、4月1日から8月末日(かんがい期)までは取入口に3尺の戸を立てて塞ぎ止め、それを越した水のみ引き入れるように指示されていた。 又、これと平行して溜池の新設整備が行なわれたと伝えられている。これは渡良瀬川から常時必要な水量を確保することが困難であることから、調整池として溜池が考えられた。  完成した岡登用水は、開削後水田の用水にはほとんど使われなかったようである。このことは三栗谷堰他と明治26年以後に取入口変更につき、争った時の「岡登事件始末」と言う史料に岡登用水の沿革について「開削は成功せしも故ありて180

有余年間空溝に委し安政3年に至り」と記されており、整備が始まったとあることでわかっている。このようになった理由としては、水田が砂礫地で水持ちが悪く用水から引水しても地下へしみこんでしまい、田の収穫が悪く自然と用水も利用しなくなったので、荒廃してしまったという説と、岡登用水開削と同時に各地に溜池を設置したが、そこから水が浸み出して、近傍の農民が用水に反対し、彼らと渡良瀬川下流の農民とが岡登用水の開削に反対して取入口に大石を投入したり、溜池を破壊したりして用水路を荒廃させたとも言う。 完成した岡登用水は、開削後水田の用水にはほとんど使われなかったようである。このことは三栗谷堰他と明治26年以後に取入口変更につき、争った時の「岡登事件始末」と言う史料に岡登用水の沿革について「開削は成功せしも故ありて180

有余年間空溝に委し安政3年に至り」と記されており、整備が始まったとあることでわかっている。このようになった理由としては、水田が砂礫地で水持ちが悪く用水から引水しても地下へしみこんでしまい、田の収穫が悪く自然と用水も利用しなくなったので、荒廃してしまったという説と、岡登用水開削と同時に各地に溜池を設置したが、そこから水が浸み出して、近傍の農民が用水に反対し、彼らと渡良瀬川下流の農民とが岡登用水の開削に反対して取入口に大石を投入したり、溜池を破壊したりして用水路を荒廃させたとも言う。

岡上景能は苦労して用水を造ったものの維持管理ができず、同時に用水としての効用が発揮されず、又下流農民からは悪政と騒がれ訴えられたため、ついには幕府に召喚されることになり、その途中で自害して果てた、と言われている。

永い間放置されていた岡登用水を安政年間になり、再興して利用したいと山田郡下新田村、天王宿村の2ケ村から幕府に願い出て許可された。 岡上景能は苦労して用水を造ったものの維持管理ができず、同時に用水としての効用が発揮されず、又下流農民からは悪政と騒がれ訴えられたため、ついには幕府に召喚されることになり、その途中で自害して果てた、と言われている。

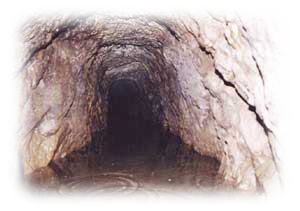

永い間放置されていた岡登用水を安政年間になり、再興して利用したいと山田郡下新田村、天王宿村の2ケ村から幕府に願い出て許可された。 完成した取入口が自然取水のため、洪水のたびにトンネル内に土砂が流入し堆積した。この土砂の搬出は非かんがい期の10月頃からおよそ20人程度の人夫で40〜50日間ぐらいの期間で行なわれたが、短期間のため完全除却が困難であったため、トンネル断面がその都度縮小されていったと言われている。 この様な状態をくり返し取水して来たが、昭和48年高津戸ダムの建設に伴い取入口はダムの放水口に接続され現在に至った。 ※引用文献「代官岡上景能」萩原 進、丑木幸男 |

|||||

| ▲ページ先頭へ | |||||