�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@���̂��̏o����

�X���R���i���j�敉

�@�u�̉ƌ��w��ƍ쓩��l�W�v�̂��m�点 |

|||

�����@�X���Q�O�E�Q�P�E�Q�Q�E�Q�R���i���E���E�E���j �@�@�@�@�@�@�i�ߑO�P�O������ߌ�S���܂Łj �ꏊ�@���{�s�u�����P�T�R�T �@�@�@�@�@�@�i�����P�Q�T���ނ����̑����Q�[�g�O�j Yahoo!�n�}��� - ���{�s�u�����P�T�R�T�̎��Ӓn�} �����̘A���́@�O�X�O�Q�V�T�W�X�O�O�W�@�ێR�܂� |

|||

|

|

�@�S���U���i���j�揟

�����u��v�ۂ̉Ɓv�������w��̂��m�点�@���������ł͖��J�ɂȂ�܂������F�l�͂��������߂����ł��傤���B���������܂ōH�[�͏��R���C�̖̉Ƃ邱�Ƃ��ł��Ă��܂��B���̓x�A���̖̉ƂɎ^�����Ă�����������v�ۂ̌I������̂���������܂����B���̉Ƃ̓����͉Ƃ̐^�ɖ̃e���X�����邱�Ƃł��B�g��Ȃ����������̃e���X�ł͂Ȃ��A�V�C�̂悢���̓e���X�ł���H�ׂ���A�R�[�q�[������A�q�����H�삵����V�Ԃ��Ƃ��ł���L���e���X��݂��܂����B�Ƃɂ���ă��C�t�X�^�C���������ɕς��Ǝv���܂����A���ČI������̐��������̃e���X�ɂ���ĕς��̂ł��傤���A�y���݂ł��B�܂��K�^�ɂ��Ȗ،������Ƃ����̖̃v���[���g������A�����̕ǂ𐙔ɂ��܂����B�̉Ƃ��v�悳��Ă�����ɍH�[�ő����Ă���u�^�ǂ̉Ɓv�����Ă��������A���ꂩ��n�܂�ƂÂ���̎Q�l�ɂ��Ă������������v���܂��B���ɂ��q�l�������v�w�̂��z�������҂����܂��B���̊ŔV�[�g������܂��̂ł��Ђ�������肭�������B �@�@  �@�@�@�����@�@�����Q�P�N�S���P�W���i�y�j�P�X���i���j�@�@�@�@�`�l�P�O�F�O�O���o�l�S�F�O�O�܂� �@�@�@ �@�@�@�ꏊ�@�@�Ȗ،������s��v�ے��X�U�V Yahoo!�n�}��� - �Ȗ،������s��v�ے��X�U�V�̎��Ӓn�} �����̘A���́@�O�X�O�Q�V�T�W�X�O�O�W�@�ێR�܂� |

|

|

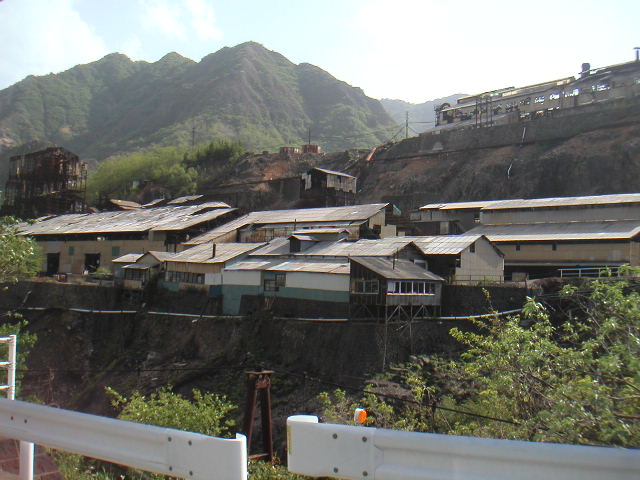

| ����ԎR�̏�����������̕��̗l�q�B�������Ȃт������Ɍ��ꂪ����B����͗����̏L���������B |

�Q���W���i���j�F�� �y���ɍs�����B �@�P���̓��j���ƍ����ƘA�����Čy���ɍs�����B���H����n�܂�\��̌���ł���B�y���͑����̗ג��A���c����A�H���r���̖k�֓����ɏ���ĂQ���Ԏ�ōs����B�����łڂ냏�S���Ԃ͂�����ꃈ���P�Ȃ���i�B �@����͐�ԎR�̓�ʂ̐M�Z�Ǖ��ł���B���t���т̂��������͂���قǂł��Ȃ������B����̑O�͈�l�Z�܂��̂������Z��ł���B���̑��q���R���̎}�����낵�Ă����B���q����͌y���͔����n�Ȃ̂łɂV�����{����X���̔ފ݂܂ł͍H���𒆎~���������悢���Ƃ�b���ꂽ�B����͖���ɕ����Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�܂��A�H�����̉��h�ɂ��閯�h�������Ă�������B���̖��h�͒n���Ŗ@�����荇���Ɏg���l�C�X�|�b�g�炵���B�A��Ɋ���Ă݂����ꔑ���H�[�H�t���T�O�O�O�~�Ɗi���ł������B����ɂ��܂��đ傫�ȗ������悩�����B�E�l�B����ꂪ�Ƃ�邾�낤�B�A��͐V�s�������z�Ƃ̐v�ɂ��g���{�̓��ɂ������A�������P�Q�O�O�~�B �@�P���̓��j���ɋA�����[��ɐ�ԎR�����������Ƃ��j���[�X�Œm�����B�����s���������Ő�Ԃ͕��Ō������Ă��ꂽ�̂��낤�ƁA��̉�c�����B |

|

|

| �P�Q���P�W���i�j�揟 �H�[���u�^�ǂ̉Ɓv�闝�R �@���ܐ�厏�u���z�m���v�̌��e�������Ă���B�H�[�̉Ƃ̑�����u�^�ǁv���ĊȒP�ɂ܂Ƃ߂Ăق����ƌ������Ƃ��B���N�S�����́u�؍\���v���W�Ɍf�ڂ����B���̍��q�����Ɍ��J���܂��B�i���ꂢ���̂��ˁB�j |

|

�@ �@ |

|

| ���ː��@���@ | |

|

���̂Q�T�N�ԁA�����̗����������^�ǂ̖̉Ƃ��Ă������A�ߍ��͊O�������ƒ��������^�ǂ̉Ƃ����Ă邱�Ƃ������Ȃ����B����͕M�҂�������]�܂����Ǝv���A�Ƃ̂�����₻�̑��������������Ƃ������ł������Ƃ��B���̎��������Ď�̈ӌ��ɂ����̂����A�M�҂̍H�[�ł͌��Ď�ɊO�ς���A�����B����ǂ̉Ƃ��A����Ƃ�����������^�ǂ̉Ƃ��ǂ��炩��I��ł��炤���Ƃɂ��Ă���B���̉ߒ��ŁA���ɂ��̍������邱�Ƃ́A���ƌ��N�A�܂��͎��ȕ\���Ƃ��ẲƑ�������߂錚�Ď傪�����Ă��邱�Ƃł���B ���Ƃ��A���ݎ{�H���̒����҂͂R�O�Α�O���̎�v�w�����A�䏊�̗�����ɂ������v�w�Ō����Ă�����90cm����270cm����30mm�̍���e�̍b�Ɛ�t�̃C�P�A�ŋ��߂Ă����X�e�����X�V���N���x������A��������`�����X�P�b�`��n���ꂽ�B�H�[�ł͐Ή��ɃV���N�ƃ����W�̌����J���Ă��炢�A�x�[�X�ɂȂ�L���r�l�b�g��������B�܂��A���钍���҂͏Ɩ����ɂ������A�����X�Ŕ���ς݂̏Ɩ����ł������ɂ�������炸�A�L�����Z����҂��čw�����A�������Ĕ��N��Ɏ��t�����B����Ɍ��炸���̎Ⴂ�����҂̓f�B�e�[���܂ł������A�C�ɓ��������̂���ɓ���悤�Ƃ���X��������A�����̏��̓C���^�[�l�b�g����Ă���悤�ł���B �܂��A�v�҂̕��̓A�l�n�������̌��z��@�̉����ɂ��A�P�ǂȌ��z�m�̊�͂Ԃ�A�����������\�K�肪�������ꂽ�̂ɁA�d�l�K��̋������s���߂��������ł���B����͐v�҂̍ٗʂ����߂邱�Ƃ�ړI�Ƃ������̂ł��邪�A�܂��܂��A�@�����炵�傤���Ȃ��I�ȁA�v�̎d�l�K��ɂ��`�[�����i�ނ̂������B �^�ǂ͍\�����ނɈ͂܂��ǂ⌚��ŋ�ԍ\����}�邱�Ƃł���A����͖����ɕ��i�����ł��邱�Ƃł���B�������₷�����A�����Ō������i�Ƃ́A���݂ɗ��ނ��ƂȂ����t���A���O�����ł��镔�ނ������A���݂̑��l�������ޑ�ʐ��Y�̍H�Ɛ��i�������̂ł͂Ȃ��B ��㕜�����璷���������������߂鑣���Z����A�悤�₭�����ɂ��ē��ł��ɂȂ��Ă����B�����Ő��{���Q�O�O�N�Z��ƂȂ���̂�ł��o�����B�@�i�������Z��擱�I���f�����Ɓj����͎Љ�����Ɗ��̊ϓ_���烊�T�C�N���A�����[�Y�A���f���[�X�̂R�q��}�邱�Ƃ��D�܂����Ƃ���B�������A�܂��Z��x���ł��̎�����������̂͏��Ȃ��A���Y�Ƃ���݂�ƒx�������Ă���B����͏Z��̂������ɋN�����Ă���悤�ł���B���ԓI�ω������e�ł��Ȃ�����܂ł̉Ƃ��A���X�ƕς��Ƃ̃��C�t�T�C�N���Ƃ����ɏZ�܂��l�̃��C�t�X�^�C���ɑΉ��ł��Ȃ�����ł���B�c�O�Ȃ��Ƃł��邪�A����̓X�N���b�v�A���h�r���h���J��Ԃ����ƂɂȂ��Ă���B���̂��߂��A�������������̂��낤���A�`���H�@�̉Ƃ��^������Ă���B���������̐��藧�����A���ԓI�o�߂����e����A�ϐ��������Ƃɒ��ڂ��Ȃ���A�`���H�@�̕]�����m���Ȃ��̂ɂ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B ���̉ϐ���^�ǂ̉Ƃ̕��i�͉\�ɂ��Ă����B���ꂼ��̕��i�����ݍ������ƂȂ����t������Ό����\�ɂȂ�B����͐i�s������x���Ⴄ���i�̑g�����ł����ꂼ��P�ƂɌ������ł���B����܂ł̂悤�Ɉꕔ�̗̂��߁A���ׂĂ��X�N���b�v�ɂ��邱�ƂȂ��p�����Ďg�p�\�ɂȂ�B����̓����e�i���X��e�Ղɂ��Ă���������ł���B�܂��v�҂͂��̋@�\�Ɋ�Â��A���Ď傪�I���ł��邳�܂��܂ȕ��i���J�����邱�ƂŁA���l�Ȍ��Ď�̈ӌ��ɉ�����ƂÂ��肪�\�ɂȂ�B����͎��g�H�@�̐^�ǂ����傫�ȗ��_�ł���B�����i���[�J�[�ɏ��邱�Ƃ͐v�҂Ƃ��Ă̎d����������邱�ƂɂȂ�B �܂��A���Y����ł͏n���҂����ނ��Ă���ƌ����ċv�����A���q����Љ�ł́A���̓����肪����菭�Ȃ��Ȃ邱�Ƃ͖��炩�ł���B�^�ǂ̕��i���͂��̈�̉������@�ɂȂ邱�Ƃ��l������B���̕��i�̑g�ݍ��킹�́A�덷���܂߂Đ��m�ɉ��H����Ă��Ȃ�����̋@�\�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�������A���̉��H�͉����̉��̍H��œV�C�ɍ��E����邱�ƂȂ��v��I�ɍ�Ƃ�i�߂邱�Ƃ��ł���B�܂������Ŕ�n���҂⏗���ł��@�B���g���ĎQ���ł���悤�ɂȂ�B����ɍ\�����i�Ɏ��t������ǂ⊛���Ȃǂ̌���ōs���Ă������암�i�����s���ĉ��H�ł���悤�ɂȂ�B����͕��i�̐��\�𗎂Ƃ����A�H���̒Z�k��}��A�g�D�̉^�c�o��̐ߌ����ł���B�܂�����ɒʂ�������A���̒ʋ̗]�莞�Ԃ͓����l�̎��R���Ԃɓ��Ă��A�Ԃ̔r�o�K�X���}������B ���̂悤�ɏZ��͎Љ�̐��Y��Ղ��琬�藧���̂ŁA��X�͂���ɒ��Ⴕ�Ȃ���ΐv�҂̗̈�͍L����Ȃ��B���̐��E�̐V���ȉƂÂ���͐^�ǂɂ�鎲�g�Z������Ă����B |

|

|

|

|

�P�Q���P�V���i���j�Ԍ� �@�@�@����ƊŔV�[�g���ł����I �@���̂悤�Ȍ���Ɍf����Ŕ�����Ƃł����B ���N�̌��Ă������̂ł��ꂵ���B �H�[�̃I���W�i���f�U�C���ł���B �@��͂�G�R���W�[������O���[�����A���̃O���[���͔����ł���B���̐X�̒��ɏt�ďH�~��K���ɂ���߂��B����͍H�[�̉Ƃ͓��{�̕��y�A�t�A�āA�H�A�~�A��������Z�܂��ɂ��Ă��邩��B�t�͖G���A�Ă͎��̍D���ȁi�H�ׂ邱�Ɓj�ɗ\���̐F�ł���B�H�͉��������Ȃт����̐F�A�~�͐��^�Ȑ�̐F�B����Ȃ킯�ł���B �H�[�����钌�A����f���ɕ\���u�^�ǂ̉Ɓv�̏��̂��A�^�s�����^�ɂ����Ƃ��낪�ɂ����A���掩�^�B �@�u�^�E�܂��Ɓv����l���������ɋ��߂���A�C�f�B�e���e�B���B �@���N�̏����������ɂ��܂����B�ǂ����̒ʋΓd�Ԃ̒��Ō������邩������܂���B�܂��A�U���̓r���ł����������猻��Ɋ���Ă��������B��H�����܂����炨���������������B�����ł������悤�Ɍ����Ă����܂��̂ŁB |

| �V���R�O���i���j�敉 �@�@�@�͌^����� �@�@ �@�@���݂̖ؑ��Z��͒�����̍\���ނ������Ȃ���ǂ̉Ƃ��嗬���B�������A�H�[�̉Ƃ͓��O���A���A����������^�ǂ̉ƂɂȂ��Ă���B�����͗��⒌�����������ɂ��邪�A�O���͗��A���������Ȃ���ǂ��A�^�ǂ������Ď�ɑI��ł��炤�B���ۂɌ��Ď�͐^�ǂ̉Ƃ�����ƕK���^�ǂ�I��ł���B�v�҂Ƃ��Ă��ꂵ�����肾�B�^�ǂ̑���͊��ƖɂƂ�A�ӂ��킵������ł���Ǝv�����A�J�ł͂Ȃ������y���Ă��Ȃ��B����͌��Ď�̗v������ł͂Ȃ��A�����̓s������ŁA�����J�R��̐S�z�����邩�炾�낤�B �@�@��O�A�h�C�c������{���z���u���[�m�E�^�E�g�͗����B�^�E�g�͍���Ɍ�������Ԃ̒��ŁA�{�����[�J�̉ƕ��݂��낤���A���̔������Ɋ��������B���̉Ƃ͓��R�A�^�ǂ̉Ƃł���A�������Ɣ�������ǂ̐▭�ȃR���g���X�g���ڂɏĂ������̂��낤�B�����̃X�P�[�����Ƃ̖؊��ɂ���ăo�����X���悢�i�ςɂȂ��Ă����B����Ȃ��Ƃ��v���Ȃ���A�v�҂Ƃ��Ă͐^�ǂ̉Ƃ�]��ł���B �@�@�H�[�ł͂��̐^�ǂ̉Ƒ���ɂ�����A�Ԏ�肪��܂�����������v�炢�A�P�^�R�O�̖͌^����邱�Ƃɂ��Ă���B���Ď�ɂ͎��ۂ̐^�ǂ̉Ƃ����Ă��炢�A���̊����āA���̖͌^�����邱�Ƃł�胊�A���Ɏ����̉Ƃ��C���[�W�ł���B���Ď�͖͌^�̉䂪�ƂɊ������Ă���B �@�@��͂�}�ʂ����ł͊���Ȃ��Ǝ��ۂ̃X�P�[�����͓����Ȃ����Ƃ͊m���ł���B�������Ď�̊�]�͑傫���A�\�Z�͏��Ȃ��A���̃o�����X�����Ȃ����Ƃ������B�܂��āA�L���͐}�ʂ����ł͌��������Ȃ��B�܂��A���݂̌��Ď�͏�̒����ʼnƂ̍L�������߂邪�A���̉Ƃ͂قƂ�ǏȂ���ǂ̉Ƃł���B���̉Ƃň�q���B�͉Ƃ̃X�P�[�����ɖR�����q�ɂȂ�̂��낤���B �@�@���Ď�Ƒ����̋��L���@��������A���̒����ɍ��邱�ƂɂȂ�B���̓_�A�H�[�̐^�ǂ̉Ƃ̓��Y���ƃX�P�[�������g�ɂ����C���悢�ƂɂȂ��Ă���B |

�@ �@�\�Z�������������A���Ď�̊�]�ʂ�̊Ԏ��ō���Ă݂��͌^�B����܂ł̖͌^�Ɣ�ׂĈ�ۑ傫���̂����������B |

�@�\�Z�ƊԎ�肪���������͌^�B���Ď�͍��̖͌^�ƌ��@��ׂĔ[�������B����܂łɍ�����͌^�ɒl�i�����@�@�悤���Ǝv���Ă���B |

|

�@ �@���N���A���̂Â����̊w�����C���^�[���V�b�v�ɗ��Ă���B���̖{���̔��،N��������^�ǂ̉Ƃ̖͌^�B���N�Ɍ��Ă���{�̓��|�ƕv�Ȃ̍H�[�t���Z��B�\�Z�̓s���ŃV���v���ȑ剮���̉Ƃł���B �^�ǂ̔����������̂܂ܖ͌^�ɏo�Ă���B |

|||

| �@�ނ̂������Ƃ���͌����̌p���}�ʒʂ���A���̗���Ԗ��Ɣ����ŕ����Ă���Ƃ���B

���̕����������邾�낤���B�������Ƃł͂Ȃ��A���҂���N�ł���B �{���̃u���[�m�E�^�E�g���B |

7���Q�W���i���j�揟 �@�@�@�W���Y�i���E������ �@�@�u���̂��̏o�����v�ǂ���ł͂Ȃ� ��N�̏o�����ɂȂ邭�炢�A�u���O�̍X�V��������ł��Ȃ��B���X�A����Ȃ�̐��������Ă���̂����A���܂�v���C�x�[�g�Ȃ��Ƃ������Ă����傤���Ȃ��B�ł��A�l�c�Ƃ͌��Ǝ������荬����A���\����͂���ő��l���͂������낢�͂��B �@�@���T�̓y�j���͑����̉ԉł����K���J���~��܂����A���j���͗��N�Ƃ����Ă鑫���̒Õz�q�v�Ȃ̑���ɁA�F�s�{�ցA���̌��Y�ރv���[���g�̑㗝���I�l�Ƃ��čs���˂Ȃ�Ȃ��B�����ł͂Ȃ�����ǁA�����̉Ɠ��͖Ŗ@�����ɂ͋����A�X�[�p�[�̂����ł������Ă�1����2���͓��Ă�B�����ăe�B�b�V���͂�����Ă��Ȃ��B�����Ă����X�P�L���͊l�����Ă���̂ł���B�n�R�������������̂͒U�߂����A�Ƃ͒N���������̂�������Ȃ����A�������v���낤�B���̂��߂ɉƓ���A��čs���B�������10���~�����̌��Y�ނ̐��������������疳���ł��炦��B�Ɠ��͐ӔC�d��ł��邪�A���͑�D�ɏ�����^�]�m�ł���B �@�@���j���͓��Ƃ̂������c����������\��B�ނ͖ʔ����j�łT�O���߂��Ă��N���̂܂܂ł���B����Ă����тꂽ���ɖ������̂������Ă���B���ꂩ��͂��������l�����Ă�낤�Ȃ��Ǝv�����A���ɂ͖������낤�B�ނƒm�荇����10�N�͌o�Ǝv���B�ŏ��͍H�[���肪�����R�`�����u���S�����̂��A�g���G�@�̃Z���t�r���h�Z�~�i�[�����������ł���B�ނ��H�ɊS�����Ă������Ƃ���ł킩�����B�����ō��c���Ɩ{�y�[�W�ɂ��鈤�m���t����s�́u�H�ׂ��v�̒Ò[�Ƃ��f�����̂ł���B |

|

|

| �@�@�b���͑O�シ�邪�A7��13����A�Җ]�̃W���Y�i���ɍs���Ă����B�i���X�A�Â��ˁB�Q�O��㔼�A�����ɋA���Ă������A�܂��s�����̂����̋i���X�B�h�A���J������Â��X�ł����ƒʂ̋q���ɂ܂ꂽ�B�����ł����났�A�V�Q�҂͂���ĂċA���ė��Ă��܂����B����ȗ��A�C�ɂ͂Ȃ��Ă������s�������܂��������B����͒m��l�͒m��A�W���Y�X�|�b�g�A�������@�B����l�͖S���Ȃ��Ă��܂��������������Ă���B�s�����̃J�t�F�E���J�̎�U�߂���`�P�b�g��������ł���B���C�ɓ���A�[�H�����܂��A�Z�p���ƃT���_�������ʼnƓ��ƍs�����B�֎q�͌Â�����������S�n���悭�A500�~�̐ԃ��C���ł��@���ɂȂ����B�{�[�J���͍g��_�A�����o�g�݂̂��A�s�A�m�͕ӌ��D�i�A�x�[�X�͒r�c�a�m�A�h�����X�͓c�����u�ł���B�Ⴂ�݂��̃L�����͖��邭�A���\,�l�C�҂�

�V���K�[�ɂȂ���Ȃ��A�Ƃ������z�A�����������B �@�@���̍\���͂܂�Ō��z�E�l�̑Ԃł���B�{�[�J���͌��B�҂ȑ�H�A�s�A�m�͎d�؉��̐v�m�A�x�[�X�͕��������̍������A�h�����X�͋C�����炵�ēΓ����낤�B���̘A�����E�l�ȂȂ��A�Ǝv��������B |

2��8���i���j�F��

�@�@�@�@�킽���̂���

�@���肪�������Ƃɍ��N���E�̂悤�ȔN������͂����B

���̍��͂R�O��̎Ⴂ���Ď傪�����̂Ŏq���͗c�t������

���w���ɂȂ�B

�@�@�����Ȃ���u�̉Ɓv�Ƒ��̂قق��܂�������������������B

����͐v�Җ����ł���B

�@����̕���Ƃ̒����ŏ��w�Q�N���ɂȂ�@�͂��肿����

�u�̉Ɓv�̍앶���������B����݂͂��Ƃɍ앶�R���N�[����

���܂����B���e�p���R���ɂ�����Ɣ[�߂����ł���B�����

�݂Ă����̎q�͌������Ƃ��킩��B

�@���̒��ɓo�ꂷ��u��H��������v�͎��̂��Ƃł���B�V�t����

�͂��肿���Ɍ��C�����������A���h�Ȃ��Ƃł���B

�@���ɂ��̍앶���ڂ��܂��̂ł��ǂ݂��������B�����L����

�q���̐������킩��A�u�̉Ɓv���Ă����v�҂Ƃ��āA

�V���Ȋm�M�����܂�Ă���悤���B

����20�N2��7���i�j�@������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�C�̔������N���

�@�@����͂�A�����̂��̂͑������̂ōX�V���x��ɒx��Ĕ��N���߂����B�x���Ȃ��Ă��܂�����Ԑ����̔N���ł��B���߂܂��āA�N���������グ�Ȃ��������X�ɖ{��������肢�����܂��B�������������ɂȂ�\����܂���B

|

7��22���i���j�F�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�l���A��Zag ����͏����蔲���ł������Ƃ̗̊F�l�ɑ��������[�����f�����܂��B�������������B �����@�l �@����ɂ���B

�������������\���グ�܂��B

���C�ł���Ă�����ł��傤���B

�@�������Ɉ����z�����̂��Ƃ��߂łƂ��������܂��B

���[���R���̐����͉��K���̂��̂ł��ˁB

�ȑO�̎ʐ^���炻�̗l�q����������ꂤ���܂�������ł��B

���Ԃ͂����Ŕ����Ȃ����l��F�߂邱�Ƃ��A���ꂩ��̐����̎�̂ɂ��邱�Ƃ͐挩�̖�������Ǝv���܂��B���̎��_�����̓��{�Ɍ����Ă��邱�Ƃ��Ǝv���܂��B���ꂩ����A���̎��_�𒆑����g�̐�����ʂ��āA���M���Ăق����Ǝv���Ă��܂��B�e�Ȃ��牞�����܂��B

�@�b�͕ς��A���̊ԁA10�N�Ԃ�ɑ����ɍs���Ă��܂����B�A�тɍs���ė����̂ł����A���Q�̌��_�ł��鑫���̎R�͗ɕ����āA�̂̐��S���͔���Ă��܂����B�܂��A�É͐��B�̍H��p�������������i������̂������Ă��Ă���悤�ł��B���{���y�̎��R�̉͂́A��͂萢�E�ɗނ����Ȃ����Ȃ̂ł��傤���B�������A�����A���̃J�o�[���ꂽ�̉��ɂ͍z�ӂ�����A���̊D�`�͟��ݏo�Ă���悤�ł��B����������Ƃ��鑫���̓n�ǐ���������ł����A���̔�Q�͔����ɑ����Ă���悤�ł��B �܂����������āA����͔��������{���ے����Ă���悤�ł��ˁB

�@�܂��b�͕ς��܂����A�����m�̂悤�ɍ��A�^�ǃl�b�g�ł͖ؑ��̌��E�ϗ͌v�Z������Ŕ��N�����܂����B��{�̃e�L�X�g�͏I���A���ꂩ���JSCA���̖{���K���܂��B�߂���������������Q���ł�������̂ł����B�Ȃ��Ȃ��\���v�҂͖ؑ��ɑa���A�ӏ��v�҂͐����Ɏキ�A���͒n�k���p�����邹�����\���w�҂̓ƒd��ł��B�{�H�҂���l����ƁA���͑厖�ł����A���X�̐����̎��_����n�k����������ƍL����̂���n�k��������悤�ȋC�����܂��B���̈�����E�ϗ͌v�Z�@�ł��傤���B

�@����A���Ԃ������ł����A�Z����ł��Ȃ�A���z��@����������ď����������Ă�悤�ł��B������d�����̈�Ȃ̂ł��傤���B�v�҂ɂ���������Ȃ��ƂɂȂ��Ă��܂����B����͍��܂ł������܂����A����w�A�f�U�C�����`�[���Ɍ������悤�ȋC�����܂��B

�@���̌`�[���Ɋׂ�Ȃ����߂ɂ��A�H�[�ł��Ȗ،��ыƃZ���^�[�Ő^�ǃp�l���̕����͓����𒊏o���Ă��炤�ׂ��A3��3�̂̎��厎���̂�͂��Ă���܂��B�܂������͍s���Ă��܂��^�ǃl�b�g�Ō��w����\��ł��B

�@���̑O�ɁA����͑ϗ͕ǂ̃W���p���J�b�v�ɍH�[���o�ꂵ�悤���Ǝv���A�ǂ̃t���[���P�̂�ыƃZ���^�[�ɓ͂��Ă��܂����B�Q���ɒl���鋭�x���o����̘b�ł�����ǁA����͍������Ɏ������܂��B���̕ǂ́A���܂�Z��ł͎g���Ȃ������̍��Ȃ��蕔�������L�̔ɂ��Ďg�������̂ł��B�����A��`�̔ɂ��Ă͂������낭�Ȃ��̂ŁA��`�ɂ������������R�Ƀt���[���ɓ��ꂽ���̂ł����A�ό`����Ɣǂ��݂��ɒ��ߍ����悤�ɂȂ�A�������������߂悤�Ƃ̍l���ł��B���āA���̕ǂ�

�l�[�~���O���u��Zag�v�W�O�U�O�Ƃ��܂������A�������Ȃ��̂��y���݂ł��B

�@�ǐL

�@����������R�ɊS������Ǝv���܂����A���{�ޖ؊w��̍s���ǂł���m�o�n�@�˂̖��@���������������B

�������̈���ł����A20�N���A�t�͂炵�ނōH�[�ƕt�������̂��鍕�H���X�ёg���̎R�����w���邱�Ƃ���Ă��悤�����v���Ă��܂��B

�����[���z�H�[�E�ێR

|

|

����N�͋����������Ă܂��܂����B |

�މ�V�N �@ �@�@���N�����ς�炸��낵�����肢�������܂��B �@�@�F�l���ς�肠��܂���ł��傤���B�����̌o�̂͑����Đg�̂��玞�Ԃ�����Ĉ�v���Ȃ����ǂ������������܂��B������̂����ƌ����Δ[���ł��傤���A�Ȏ��g�͂����͂������A���X���̌������l�������˂Ă��܂��B����Ȃ��Ƃ��l���Ă����傤���Ȃ��ƍȂ͐\���Ă��āA�������ނ��ڂ��Ă��܂��B�ł����̌����͏����𖾂ł������ł��B �@�@��N�̉䂪�Ƃ͑傫�ȏo����������܂����B����͉Ƒ��ɕϓ������������Ƃł����A�Ƃ��Ƃ��A�q�����������ׂĉƂ���o�čs���Ă��܂��܂����B����͉Əo�ƈႢ�܂����A��������w�ɐi�w���Ĉ�l�Z�܂����n�߂����Ƃł��B��]�����q���̎��R�ȏ����̕��ɉ����������C�����ƁA�e����q������A�����e�̌��ւ��ǂ邱�Ƃ͂Ȃ��Ǝv���ꖕ�̎₵�����������܂����B����͎����g�̒j�R�Z��A�O�j�̒�����Ă����炩�ł����B�ӔN�̕�͉�������邻�̎O�j���Ă��āu���j�����炢�A�V�тɂ���鏊�ɋ�������̂ɂȂ��B�v�Ƃ����Ă��܂����B���͂��̐S���ł��傤���B�g�̂��玞�Ԃ�����Ă���̂͂��ꂪ�����������̂ł��傤�B �@�@���̂悤�ȉƑ��̏o����������������镑��Ƃ��ẲƂ̖�ڂ͏d�v�ł��B�����A�����Ȃ��玩�����g�̎��̌�����l���߂��炷�����ɂ�����邱�Ƃ������̂ł����A�Ƃ̐v�҂͌��Ď�ɑ����Ă��鎞�͕�e�ɂȂ�A�܂����e�►�A������ɂȂ�A�v�悷��Ƃʼn����邱�ƂɂȂ�܂��B����͌��Ď�Ɏ��ۂɉ��Ȃ��ƃ��A���ɂ��̉Ƒ��̐������C���[�W���ɂ������̂ł����A�܂��͌��Ď���D���ɂȂ邱�Ƃ���n�܂�A���܂����ςɂƂ���Ȃ��Őv�ɓ���܂��B�����₦�Ȃ��Ƒ��̏Ί���v�������ׂ܂��B�Ƃ��ɉ�����Ԏp���v���܂��B���ꂪ�����ĉ�������D���ɂȂ��Ă��܂����Ƃ͊댯�ł��B�������A���̊댯��`�������z�Ƃ����܂��B����͂��̗L����F�EL�E���C�g�ł��B���C�g�͂��ƂɃN���C�A���g�̉�������D���ɂȂ�A�������d�˂܂����B �@�@����͎��ɂ͐S�z�͋y�т܂��A���̉Ƒ����D���ɂȂ邱�Ƃ�S�����Ă��܂��B�ǂ������킯���A���̐S�����͋C�����̗ǂ��v���������܂�܂��B���̃f�B�e�[���͉Ƃ̐��@�̂�������猈�܂�̂ł��傤�B���N���g�̂��玞�Ԃ�����Ȃ��悤�ȉƑ��̐��@�����߂邱�ƂɂȂ肻���ł��B �@�@�Q�O�O�V�@�@���U �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����[���z�H�[�@�@�ێR���v |

| 5��30���i�j�F�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�t�͂炵�ތ��w �A�x��������13���̓y�j���ɋv���Ԃ�ɍ��H���X�ёg���ɍs�����B���ꂩ��Ԏ��̌v�悪�n�܂�F�s�{�̈�c����̗v�]�ŁA�H�[�����˂Ă��璍�����Ă��锪�a�i��݂��j�̎R�̗t�͂炵�ނ����w���邱�Ƃɂ����B���ƈ�c�����ł͂��т����̂łق��̐l���U������A����20���ȏ�ɂȂ��Ă��܂����B����̗t�͂炵�ނ͐V�����̂��s�Ȃ����B |

��7���ɂ��̗t�͂炵�ނ����ނ���čH�[�ɔ[�������B |

||||

���J�̒��̌��w�������B |

�����H���X�ёg���̉��コ���������Ă��ꂽ�B |

||||

| �ߑO�͓ߐ{�̒|���@�����w�����B ���̓��͉J���~��A���\���������̂ŃX�g�[�u�ɐl�C���W�܂����B �@�|������v�w�̓��^�C����̃X���[���C�t���y����ł���悤�������B �@�������R�ŌW���J���ƌ����Ă����B�v�w�Ƃ��ǂ������������Ă����B �@�@�@�@�@�@�@�����C���E�l�̃K�b�g���u������v�w�ŎQ�����Ă��ꂽ�B |

|||||

|

|

|||||

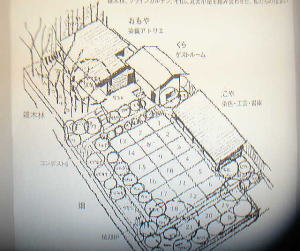

| 5���Q�O���i�F���j �@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���n�� �@���傤�͑�_����̉Ƃ̈��n�����B�i���ꂩ�献��n�� �ɍs���B�j���H�Ɏ����������������������̉Ɓi�}�� ����̉Ɓj�̐Ւn�ɍH�[�́u�^�ǂ̉Ɓv�����Ă��B ���̂���������̉Ƃ��^�ǂ̉Ƃ������B���ނ���v�w �̉Ƃ�����ɏ���ƂɂȂ������ǂ����A���ꂩ��� ���ނ���Ƒ��̐������ؖ�����̂��낤�B �@ �@���̂���������̉Ƃ�����������A�����̃f�[�^�[�� ����ꂽ�B�`���c�����Ƃ��`���̎p���ɈႢ�Ȃ����A ���̃f�[�^�[���`���̎p���Ƃ�����B���̑����̃f �[�^�[�͂��ꂩ��̉Ƃ̂�������������Ă����B (�����A���̃f�[�^�[�ɋ����̂�����͊֓��\�J��̊�c������ �܂ŘA�����������B���J���Ă��܂��B�܂��A���̎�������̌������� �͍����ɍs����l���x�� �̌��z�w��Ɋ�c�搶�����\���܂��B) �@�܂��A��_����̉Ƃ̃e�[�u���͂���������̉Ƃ� ���̊Ԃ̒n���g�����B����͂R�ڂU�ڂ̓Ȃ̖� �P���������B ������������̉Ƃ̏��̊Ԃ̒n���g�����e�[�u���B�����̉Ƌ� �E�l�̒˖{���������B |

�@�܂��A�H�[�ł͂���������̉Ƃ̓V����ė��p�����B ����͌��փz�[������L�Ԃɓ�����������˂Ɏg�����B �T�O�N�قnjo�����Q���R�Ђ̐Ԗ��̐��ۂ̓V������ �Ȃ������B�ʐ^�̂悤�ɍĂє������،���\�����B ���V����ė��p��������B���V�̃f�U�C���͓V��̓B�����B�� ���ƂƓV���炸�ɂȂ�ׂ����̂܂ܐ������������R�ɂ��B |

�@�P�P���Q�W���i���j�Ԍ�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����u�����̉Ɓv�������w��̂��m�点�@�ӏH�̓��X ���ǂ̂悤�ɉ߂����Ă��܂����B�H�[�ł͒��X�Ǝ��O�̎胏�U�ŏZ�܂��葱���Ă��܂��B�Z�܂����v�悳��Ă�����A���邢�͍H�[�̉Ƃ̌��z��S�҂��ɂ��Ă�����̂��߂Ɋ��������u�����̉Ɓv�����Ď傳��̋��͂Ō��w���邱�Ƃɂ��܂����B�H�[�ő����Ă���u�^�ǂ̉Ɓv�����āA���ꂩ��n�܂�ƂÂ���̎Q�l�ɂ��Ă������������Ǝv���܂��B�@�@ �@�Ƃ͏Z�܂���ɂ���ē����u�̉ƁE�^�ǂ̉Ɓv�ł������Ɉ���Ă��܂��B�Z�܂��͌X�Ɍ��Ď�̎v���ƍl���Ŗ��炩�ɈႤ�\����݂��܂��B���ꂪ�����`������Ƃ��A�ώ����A��ꉻ���ꂽ�ǂ����Ō����悤�ȕ��i�Ƃ͈Ⴄ�A�L���ȉƕ��݂�����܂��B�L���ȉƕ��݂͎U�����Ă��ċC�����悭�A�l�ƉƂ��悭�Ȃ��݁A�������O�����ׂ̃R�~���j�e�B�͗ǍD�ɂȂ�܂��B�Z�܂��͌l�̂��̂ł����Q�Ƃ��Ċ��̈ꕔ�ɂȂ�܂��B���ɍ���́u�����̉Ɓv�͂���Ȃ��Ƃ��l���܂����B �@���̕\����ււ̃A�v���[�`�ɕ\��Ă��܂��B���Ǝ����ʼn�R�ƕ�����̂ł͂Ȃ��A�����܂��ɂ��āA�������v���C�o�V�B���m�ۂ���悤�ɁA�|�[�`�ւ̐i����̊K�i�ɂ��܂����B���̌��Ǝ��̂����܂��������o�I�ȓ��̍L����ƂȂ�]�T��ł��܂��B�Ƃ��ɂ��̒ʂ�̉ƁX�͕��ł�������Ɠ��ƕ~�n����悵�đ��ꂵ���������܂��B���̑��ꂵ�����u�����̉Ɓv�̏o���Ŋɘa����A�L���Ȋ��������܂�Ă��܂��B������K�i������͂Ȃ̎R�ڂ�������w�������ĂĂ��܂��B �@ �@��������Ď�̉Ƃɑ���ӌ��ƍl���Ŏ��s�ł��܂����B���̂悤�ɉƂɑ��鎋�_�������ς���Γ��ʂȕ��S���������邱�ƂȂ��C�����̂悢���͂ł���̂ł��傤�B �@�@�@�����@�@�����P�V�N�P�Q���P�O���i�y�j�P�P���i���j�@�@�@�@�`�l�P�O�F�O�O���o�l�R�F�O�O�܂� �@�@�@ �@�@�@�ꏊ�@�@�Ȗ،������s������1���� Yahoo!�n�}��� - �Ȗ،������s������2���ڂ̎��Ӓn�} �Ȃ����w��Ɠ����ɓ��|�ƁE���쏃�ꎁ�̓��p�G��̍�i�W���������s�Ȃ��܂��B�����̂�����͍��킹�Ă����������B |

|

|

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@9���Q�T���i���j��� �@�@�@�@�@�@�@�}������Ƃ̎�������|������ �@�}������Ƃ̂����������Ă��Ƃ͒z50�N���o�����y�ǂ̉Ƃł���B���a30�N�����̉Ƃœh��ǂ̉��n�ނł��郉�X�{�[�h�͎g���Ă��Ȃ��B�s���w���̂��߂��؈Ⴊ�y�ǂ̒��ɔ[�߂�ꂽ����ɂȂ��Ă���B����̋؈�⍇�̌ł��ƂÂ���ւ̈ڍs���̉Ƃł���B���̉Ƃ͓쓌���y�Ԃ̓�����ɂȂ�A�c�̎��^�̊J���I�ȊԎ��ɂȂ��Ă���B�k�֓��Ō�����T�^�I�Ȑ��̔_�ƏZ��ł���B �@���̉Ƃ����Ւn�ɑ����̉��ނ���v�w�̉Ƃ����Ă邱�ƂɂȂ����B����������ɐ\���Ȃ��Ǝv�����ނ���v�w�͉������̉Ƃ𗘗p�ł��Ȃ����ƍl���Ă����B�����ōH�[�͎���̈����|���������s���A���̉Ƃɂ����ЂƓ������Ă��炤���Ƃ��Ă����B�Ƃ͎c��Ȃ������̉Ƃ����ϐk���\�𒊏o���Ă��̋Z�p����Ɏc����ƍl�����B�܂����̊Ԃ̒n�A�`�̂P����H���̃e�[�u���Ɏg���A��2�Ԃ̓V��Q���R�Ђ͌���ɍė��p���邱�Ƃɂ����B����ł���������̋����邱�Ƃɂ����B�@ �@ �@���ܗ��s�� �̃u���J��G�R���_�����ŁA���ƌ����Ă��J�l�̗��R���疯�ƍĐ����ł���Ƃ͌���Ȃ��B�Z�܂��ɂ͉Ƒ����ꂼ��̎v�������萶����ӎv�̔��f������B�ƂÂ���͉Ƒ����J��M���Č��N�I�Ȑ����c�����Ƃ���s�ׂł��邱�ƁB�����v������������Ƒ��̉Ƃ����肽���B |

���ނ���̂����������Ă��ƁB�ޗ����R�����Ă���H�̋Z�p�͊m���ł���B |

�Q���R�Ђ̓V������O����������������B�܂��V��̊Ƃ͎c���Ă���B������Ƃ����ꉮ�̊ۑ��͂ق������c��ė��p�ނł���B�ė��p�ނ������������Ɏg���Ă���B�y�ǂ͊�������V����z���ĂU�ڈȏ���h���Ă���B�y�ǂ͊����̍������U�ڂƂ���ƒ��̒����Ɠ����傫�ȗ��������_�炩�ȕǗ��ɂȂ��Ă���B����͒��̖̋Ȃ���p�Ə_�炩�ȕǗ��̓y�̂���f��p�̋����ŔS�肪����ϐk�v�f���\�����Ă���B |

�@�@�@��������|�������̂��m�点 �@���Q�V�ؕ������Ēz�T�O�N�̓y�ǂ̉Ƃ̎�������|���������֓��\�J��̊�c�����搶�ƕ����H��̑勴�D���搶�̋��������ōs���܂��B���w����]������͉��L�̖₢���킹��܂ł��A�������������B�Ȃ����̎����ɕ��s���Ċ֓��\�J��i�Ȗ،����R�s�j��c�E�����������ɂ����Ėؑ����g�H�@�̕ό`���������E�ϗ͐v�Z�~�i�[���J�Â���܂��B �����\����@�@�@�P�O���P�S���i���j�`�P�U���i���j �����ꏊ�@�@�@�@�Ȗ،������s�@�}���l�� �₢���킹��@�@�u�^�ǃl�b�g�v�Ăт����l��\ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R�����z�������܂� �@�@�@�@�@�@�@�i��329-0101 �Ȗ،����s��S��ؒ��F��6614-57 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@TEL0280-57-2441 FAX0280-57-2441�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�yE- mail�z_yamashita@nifty.co�j |

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@ 6��13���i���j��� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@�@ �u����̉Ɓv�������w��̂��m�点 �@���������܂Łu����̉Ɓv��6��9���Ɋ����������ďv�H�������܂����B���ĕ���4��6�����ł����̂Ō���{�H�͂ق�2�����ŏI��������ƂɂȂ�܂��B���Ɏ{�H���͂��ߏ��̕��X�ɂ����f�����������܂����B�Z��z�͂��ߏ��̋��͂Ŋ����ł���Ǝv���Ă��܂��B���̂��߂ɂ����Ď傳��̂��ӌ����܂߂āu����̉Ɓv������I�������Ǝv���܂��B�����Ă��ߏ��̒��ԓ���������Ă��������B�܂��A���̊�����܂��Ĉ�ʂ̕��X�̌��w������܂��B�����Ȃ����o�������������܂��B�i�u����̉Ɓv�������w��E���w�ē��j �@ �@���̉Ƃ͌��Ď傳��]����̉Ƃł����A�H�[�Ŋ��߂���A����\���u�^�ǂ̉Ɓv�̂���ɂȂ��Ă��܂��B�ߍ݂̔_�Ƃ̔[���Ȃǂɐ̂̐^�ǂÂ���̉Ƃ��c��A���Ă̑����i���Â�܂��B����͋����Ă����y��̍ޗ��ł��������������m���Ȃ��̂������܂��B�����Ă��A���݂̉Ƃ̊O�ǂ͗q�ƌn�̃T�C�f�B���O�������Ă��܂��B���̕\�ʂ̃p�^�[���������烁�[�J�[���H�v���Ă����̍ޗ����������̗͂͂��܂����܂���B���̍ޗ��̂��͂��ƕ��̕��i�����߂Ă��܂��A�L���C�Ȓ��ɂȂ����ɂ��ւ�炸�A���������ɂ͂Ȃ�Ȃ��悤�ł��B����Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ȃ���u����̉Ɓv�͂ł��Ă��܂��B |

||

�u����̉Ɓv�����O�ρF �����K��������3�ڃs�b�`�Ō���Ă���B |

�H�[�ő����������̃e�[�u���B �W�����v���[�x���ɑ������ׂ����Ă݂��B |

6��11���i�y�j�ɐV����ԗь�����http://tkkankyo.eng.niigata-u.ac.jp/�ŋC�� ���� ���s���B�^�ǂ̉Ƃ́u����̉Ɓv�ł��p�l���Q�D�R��B���Ȃ�̍��C�����\�ł������B |

|

|

||

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�T���S���i���j���� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���V���܂̌䗘�v �@�A�x�͋��ł���B�����̕n�R���Ńq�}���ǂ��g���Ă����̂��킩�炸���������Ȃ��B�ƂŃu���u�����Ă�����Ɠ��ɓV�C�������̂�����Ǝ��]�Ԃł��������Ɗ��߂�ꂽ�B�����őO����C�ɂȂ��Ă����Ԋ�n�D�ɍs�����Ƃɂ����B �@���̓n�D�͌Q�n���W�y�S���c���Ԋ�ɂ���i�\�N�Ԃ��瑱���Ă���B�Ԋ�͍H�[�O�̌������ɖ�P�O�L�����s�������ł���B�Ԋ�n�D�͗������n���A��ʌ��̌F�J�ƌQ�n���̊ٗт�Ȗ،��̑���������ł���B���ł����̓n�D�͌����̖�ڂ�S�������ŏ�邱�Ƃ��ł���B �@���̓n�D�͎��]�Ԃ��悹���Ί݂̍ȏ��̊��a�c�ɂT�����œn��B���a�c�̑D������ɒ����Ƃ������̉͐�~�̓T�b�J�[��ŏ��q���w��������������Ă����B�T�b�J�[��̏㗬�Ɖ����̓O���C�_�[�̊���ꂾ�����B�����c���Ȃǂ̊w�����O���C�_�[�𑀏c���Ă���B�O���C�_�[�͏��q���w���̊����Ƌ��ɐ������ċC�����悳�����������B�@ |

|

| �@ �@���a�c�̑D�����ꂩ���T�L����̍ȏ��̐��V���܂Ɍ��������B���V���܂̖{�������x�����ɗ������Ƃ͂��邪���]�ԂŖK���̂͏��߂Ăł���B���V���܂̂��̂������̈�ׂ����͂��Ƃɒm���A�O�ɂ����т��є����ɗ����������Ĕ������Ƃ��ł��Ȃ������B�������A���̓��͐��V���܂��F�肵���������������Ƃ��ł����B�䗘�v���������Ƃ������Ƃ��B �@����̃~�j�T�C�N�����O�͐Ԋ�n�D���^�_�ŏ��A������ɗ���镗�����������A���V���܂̈�ׂ������H�ׂ�ꂽ�B��������V���܂̌䗘�v�Ȃ낤�B���肪�����P���ł������B |

���Ԋ�n�D�̑D�����ꂩ��Ί݂̊��a�c������B |

�����V���܂̋M�y�� �i�]�˖����Ɍ��Ă�ꂽ�O�̔j���������r��B �{���������������邪���C���Ō����Ȃ������B�j |

�@ ���E��̑傫�Ȉ�ׂ��������V���܂Ŕ����Ă������ |

�����a�c�̃O���C�_�[����� |

�����a�c�̑D������ɂ���F�J�w�s���̃o�X��i�����|�[���̉��F������g����ƑΊ݂̐Ԋ₩��n�D���}���ɂ��Ă����B�j |

|

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�S���Q���i�y�j�揟 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ĕ����w�� �@�@�ˑR�ł����S���U���i���j�ɇ����[���z�H�[�̌��ĕ����w����s���܂��B����͈�ʂ̕����Q���ł��܂������ɐv��������H���X�̎Q�������߂܂��B�i�Q����͖����ł������ԏ�̊W�Ō���T���ɂ��܂��B�j�ߑO���Ɍ��ĕ������w���ߌ�͏��R�s�̊֓��\�J��ŕǂ̑ϗ͎��������w���܂��B������������͂��Q�����������B ���₢�����͇����[���z�H�[�܂ŁB |

|

|

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@4��1���i�j�Ԍ� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ӂ��܃p���̃��V�s �@�@�ӂ��܃p���̃��V�s�̌��J����đ�4���������Ă��܂����B�@���̂��A�����@���̑��삳�H�[�ɗ��Ă��̂��Ƃ�����ꂽ�B���̂��߂ɂg�o���X�V���邱�Ƃɂ����B���������Ԃ��Ă����킯�łȂ������Ԃ͗\�z�𗠐葁���i��ł��܂��B�H�[�ł͊�D�̉Ƃ��I���A����̍��R�@�̌��ĕ��ɓ���Ƃ���ł���B���̕s�i�C�Ȏ���Ɏd�����������ƂɊ��ӂ��Ă���B �@�@���܁A�A�����J�̃_�C�G�b�g�@�͒�C���V�������_�C�G�b�g���烍�[�J�[�{�_�C�G�b�g�Ɉڂ��Ă����B�����̕��͂��������m�Ǝv�����A�����J�ł͂��̃��[�J�[�{�_�C�G�b�g������ł���B����ɂ��₩��Y���������قƂ�NJ܂܂Ȃ��H���@�ۂ̂ӂ��܂ɖڂ������B���ܐH���@�ۂ̓T�v�������g�Ƃ��Ē��ڂ���Ă���B����͕֔�̕��ɂ������炵���B�܂������l�͂��̒Y���������R���g���[������悢�Ƃ̈�w�I���n������B �@ �@�@ �@ |

���͐g���P�V�U�O�����A�a���̓��@���Ɠ���5��8���A�̏d�U�O�j���ƌ����đ������̂ł͂Ȃ��B�ނ���X�}�[�g������B���ꂪ�Ȃ����[�J�[�{�Ȃ̂��A����͌����l�����߂�����ł���B�N�X�����Ȃ�X���ɂ���A�H�K�������߂˂Ǝv���Ă����B���킸�ƒm�ꂽ�����̃i�}�P���m�ʼn^���s���ł���B��w�̖����������ɂ��ꂸ���̃i�}�P���m�������p���ł���B�I���W�̌����l���オ�邪���Ƃ����̕��l���オ������̂����E�E�E�Ȃ������~�C���ł���B���݂��ɍ��������̂��B �@�@����Ȃ��Ƃ��璩�H�͎��Ɛ��̂ӂ��܃p����H�ׂĂ���B���ꂪ���\������̂ł���B�Z�K���͐������z�������p���ƌ����ĐH�ׂȂ����A����͂��̒ʂ肾�B������⋋���Ȃ���H�ׂȂ��Ă͔N���̎��͏����ނ���B�����ł��̐����⋋�H�̖��X�`�ɂ��Ăӂ��܃p����H�ׂĂ���B����͂܂��Ƀp���ɍs�����]�ˎ��̋C���ł���B���P�ł͂Ȃ����{���ɂ���͂�����B �@�F������H�ׂĂ������������B�H�[�ɗ��ĐH�ׂĂ��炤�ɂ��C��������̂ł��̃��V�s�����J����B����Ă݂Ă͂ǂ����낤�B�����A�n�D�͌l��������ӔC�͎��Ă܂��E�E�E�B�i�ӂ��܃p�������V�s�͂������ł��B�j |

|

|

|

||

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�P�P���P�W���i�j���� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ӂ��܃p���@ �@ �@���܁A�p���ɋÂ��Ă���B �@ �@�T�N�قǑO�A��{�̃p�������ɒʂ������Ƃ�����B����͂P�N�Ԃ̃J���L�������Ŗ{�i�I�ɋ����鋳���������B�o�^�[���[������n�܂�A�t�����X�p���A�������p���A����p���A�Ԃǂ��p���A�x�[�O���E�E�E�Ƃ��낢�������B�Ɠ��͂P�N�Ԃ��ʂ��������͔��N�ō��܂����B�Ȃ����܂������A�����̖O�����ۂ����i�͊ԈႢ�Ȃ����A�R�O�l�قǂ̋����͎���l���j�łق��͂��ׂď����ł������B����͔N�Ɏ����킸�C�p���������v������ł���B�i���̋C�p���������v���͂Q�O��ɒ������K���Ă����Ƃ����o�����Ă����B�j����Ɏ����玟�ւƂ��낢��ȃp�����K�������ǁA�p���͏������y�����Ăǂ��ӂ���܂��邩���Ǝv�����B���̐^���ɂӂ�ċ��������������Ƃ��傫�Ȍ����Ƃ�����B����͋����̏����Q�����Ĉ�w���������B �@ �@��X�͊w�Z���H���ٓ�����p���ɕς�����N�ゾ�B����͖ؑ��Z�ɂ���S�R���N���[�g�̍Z�ɂɕς�������ƂƓ������Ă���B�����ł��ӂ��낪����Ă��ꂽ�V�����ɂ���A���~�ٓ̕������U���U���ƊJ���Ĕ��ŐH�ׂ��B�p�����H�ɂȂ��Ă���͑�Ԃɏ悹���[�炩��A���H���Ԃ��A���}�C�g�̐H��ɐ���t�����B�p����������X�v�[���ʼn������ĂȂ���H�ׂ��B |

�@����Ȃ��Ƃ��v���Ȃ���ƂŃp�����Ă��Ă���B�N���C�ɂ��Č��N�ɋC���g�����Ƃ��n�܂�łӂ��܃p�����Ă��Ă���B�����̌����D���ł���ƐH�ׂ���ӂ��܃p�����ł����B �@�ӂ��܂͂����m�̂悤�ɂقƂ�ǂ��@�ێ��ł���B������������ɓ���đS�����ȏ�ɑ@�ە��𑽂����悤�Ƃ̂˂炢���炾�B����͕���t�H�ׂă_�C�G�b�g���悤�Ƃ̂����܂������_����ł���B���̖������łȂ��悤�ɂ���̂������҂̎Љ�I�g���Ǝv���Ă���A�Ƃ������āH�I �@�ӂ��܃p���̍�����V�s�͌�قǔ��\���܂��B |

|

�����C�g�A�b�v���ꂽ�ӂ��܃p�� |

|

|

���S���p�̐����Ȃ��ł���\�J��̓ʉ����ˎt�A���J��N�ƌI���N |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�W���X��(���j��� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�C���^�[���V�b�v �@���N���H�[�ɃC���^�[���V�b�v�ő�w���������B���܂��܊��Ԃ��d�Ȃ�A�s�c�s�̂��̂Â����Ə��R�s�̔\�J��̂Q�N���A�e�Q�����Q�������B�A���R�T�x���z��������悤�ȏ����ƁA�䕗�̒��̍�Ƃ������B�������A�悭�����A�܂獡�̎�҂��̂Ă����̂ł͂Ȃ��Ǝv�����B �@���̂Â����̂S�O���Ԃ̌��C�̓Z���t�r���h�̃T�|�[�g�œ������̉Ƃ̉��H���猚�ĕ��܂ň�т��čs�Ȃ����B�\�J��͂P�O���Ԃ̌��C�Ō��ĕ���̌������B �@�R�̒��̓������̉Ƃ͎Ԃ�b�J�[���g�����A�^���ƌ��ĕ������ׂĐl�͂ōs�Ȃ����B�E�l�Ƃ��ǂ��V���h���������A�A�ъ������܂�A�ǂ����͋C�ō�Ƃ��ł����B �@��A�̍�ƃv���Z�X�ɐg�������ƂÂ���̓o���G�e�B�ɕx��ł��āA���`�x�[�V���������܂�d�����Ǝv���B���z�͎�܂����āA�c�A�������A�����Ă�f�p�Ȕ_�ƂƎ��Ă���B�C���^�[�V�b�v�̊w�������͋ؓ��ɂ̑̂łǂ�Ȃ��Ƃ��������̂��낤�B�����̕��݂ɂ����炩�ł����ɗ��Ă��肪�����B |

|

���V�L���̃_�C�G�b�g�ɐ������� �@�g��_�̐��c����  ����k���V�R�{�P�����J���k �@���J��N |

�������C���̒��q�N  ���g���P���X�Q�r��������Ȃ� �@�I���N |

|

���ΉA�̒��łQ�K���g�݂��g�ݏオ��B |

||

|

|

||

�@���V�c�̉ƊO�� �@���V�c�̉ƊO�� |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@7��18���i���j�揟 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�����Ȑ^�ǂ̉� �@�H�[�̉Ƃ͂������Y�̐��A�q�m�L�ő����Ă��邪�A�͎̂Ă�Ƃ��낪�Ȃ����肪�����ޗ��� �B�V�c�̉Ƃ͒��A����\���^�ǂł���A�O���͒Y�Ă����瓾��ꂽ�^�[����h�����B���Ď�̊��˂��H�[�ɗ��āA�^�[����h�����ؕЂ��������B�����1�N�O�ɓh���Ă��������̂Ō��\���������łĂ����̂Ŏg�����ƂɂȂ����B �@�^�[���̐����͑̂ɗǂ��Ȃ����������A�h����h�J�̌��ʂ͂���̂��낤�B�l�H�h���ɂȂ����킢�[���F�ł���B�Q�O�O�O���~���̉Ƃ̃R�X�g�Ɛ��\����A�����̂悤�ɃA���~�T�b�V���g�킴�链�Ȃ��B�ł��A�A���~�A�A���~���Ă��Ă͎c�O�Ȃ̂ŁA������A���~�J�˂̃t���[�������āA���ɐ����͂ߍ��J�˂ɂ����B����ŃR�X�g�̓A���~�J�˕��݂Ōy���ăX���[�Y�Ȗ̉J�˂��ł���B����͍H�[�̒�ԕ��i�ɂȂ��Ă���B �@ �@�ȑO�A�^�ǂ̉Ƃ͕��i���Ȃ��ƌ����Ă��܂������ǂ����낤���B�V�c�̉Ƃ̊O�ǂ�1�K�͐�����A2�K�͍d���ؕЃZ�����g�ł���B�גn���E����3���[�g�������ĉ��Ă̋���̂��镔���ɂ͂������Ă͂��Ȃ��B�������Ⴍ��A������������ł���A���O�Ƃ��^�ǂ̉Ƃ͂���łT���ڂł���B�^�ǂŌ��O�����J�̐i���͍��̂Ƃ���Ȃ��B�����A�����Ă���ڗđR�ɉJ�R��͂킩��,���������������A���̊����������B�͔G��Ă������Β������͂���B����ɂ��炳�ꂽ�Ö��Ƃ̔ǂ͕��i�ɂȂ��ݔ������B�����B����ǂ̉Ƃ̂悤�ɒm��Ȃ������ɒ������H���Ă����ȂǂȂ�Ȃ��A�^�ǂ̉Ƃ́A�����e�i���X���l����ƍD�܂���������ƌ�����B �@ �@�B�����A�J�R�肪�����킩��^�ǂ̉Ƃ͐����ȉƂ��B�����������Ď�̊��˂���������Ȑl�ł���B �@ |

�����̒��Ɍ��V�c�̉� �����̒��Ɍ��V�c�̉� |

|

|

| �@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�T���R�O���i���j�敉 �@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�Z���t�r���h�R �@�@��T�̐��j���A�Q�U���ɍ�ʁA���������̍�{�ɍs�����B���������͑�������ӊO�Ƌ߂��A�P���Ԃ�����Ƃōs����̂ǂ��ȎR�Ԃ̑��ł���B �@���̓��͑���̗ǂ����Ȃ̂ŃZ���t�r���h���s�Ȃ��˖{����̐����������B�˖{����͉��l�A�����Ŏd�オ�����Ƌ�E�l�ł���B�����Ő����ȕ����B���A���̒˖{���璸�����A�Z���t�r���h�����̂��A�Ƃ����莆�����Ă��邪�O�Q�D�V�D�Q�Q�ƂȂ��Ă���B�Q�N���҂��Ă����������̂��A�\����Ȃ����Ƃ��B �@�@�˖{����͂���ŃZ���t�r���h�͂R���ڂɂȂ邻�����B�P���ڂ͂P�K���ޗ��q�ɂłQ�K�͕����ɂȂ��Ă���B�Q���ڂ��Q�K���ĂłP�K�͖؍H�@���u���Ă���H�[�łQ�K���ꕔ�Z�܂��ɂȂ��Ă���B���̂Q���Ƃ��P�K���H�[�Ƃ��Ďg�����߂ɒ��͏��Ȃ��A���Ԃ����ł��邽�߁A�����g���X�ł��܂��������Ă���B�f�l���������ɂ��Ă͗��ɂ��Ȃ�������ł���B��͂�A�Ƌ�E�l���炾�낤���B �@�@����̂R���ڂ͕�ƈꏏ�ɏZ�ނ��߂̏Z�܂��ł���B�悭����ꂽ�V���v���ȃv�����Ǝ����ŕ`�����ȒP�ȃp�[�X�������������B��������ƂɍH�[�d�l�́u�^�ǂ̉Ɓv��̂ł���B����͎��g������C���Ă�������B�Z���t�r���h�̌o���҂ł���˖{����͂قƂ�nj��z�Ƃł���B �i�Ȃ��A�R���A���R�̍�������̃Z���t�r���h�̉Ƃ��Z��G���u�̉Ƃɕ�炷�v�V�����Ɍf�ڂ���܂��B�����ʕ��������Ă��܂��B��낵�������炲�w�ǂ��������B�j |

�@�@�@�@�@�@���˖{����̍H�[ |

|

|

| �@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�S���Q�V���i�j��� �@�@�@�@�@�@�@���A��̔@�� �@�i���_�J���̍��A�����o�̂����P�j�͂₢�B�T�O���߂���ƍ͂���������A�Ƃ����C�ɂȂ�B�Q�O��͔F�߂��悤�ƃC�L�K�b�e�w�L�т������̂��������A���̍ɂȂ�Ƃǂ��ł��悭�Ȃ��Ă���B �@ �@�v���A�������̔N��͌o�ϐ����Ɛl�̐��������܂���ɘA�����Ă����̂������B�Ȃ�قǁA�N�V���āA�̂��o�ς����͂������Ă����B �@����ȂȂ��A�w���̃Z�K���͋��E�������Ă���B�Ȃ��Ȃ��v���悤�ɂ����ĂȂ��炵���B���������w���̂���͈����肠�܂��ŁA���Ō������ꗬ��Ђ͂����Ă��A�E�ł����B���ł͂���������Ђ͂T���A�U���̓��Ў���������B��҂���ς��Ǝv�����A���������Ɏ����̃|�W�V���������ċ��E���Ă͂ǂ����낤�B��w����l�����őI��ł��܂����悤�ɉ�Ђ͑I���A���̎d���ɋ��������邩�ǂ����őI�ԁB�d���₻�̐l�̐����l�ɂ͕��l�͂����Ȃ��E�E�E�E�E�ƁB ���������������Ȃ��Ƃ������Ă��܂����B ����͐g���̂��Ƃ��܂߂Ă̂��Ƃ����炨�����˂��������B �@ �@����Ȃ��Ƃ��v���Ȃ���u���̂��̏o�����v�̍X�V���S���������Ă��܂����B�u�ߐ{�̉Ɓv���������A�����́u���˂̉Ɓv�����������B �������E���˂̉Ɓ@�@�@�@�@�@�P�K�L�Ԃ��猺�֓y�Ԃ�����B |

�@ �@

�����֓y�Ԃ���d��̌�����߂��L�Ԃ�����B �����֓y�Ԃ���d��̌�����J�������čL�Ԃ�����B |

|

|

�@�@�@�@�@�@�@�P�Q���P���i���j�Ԍ� �@�@ �@�@�@�@�@�@�ߐ{�̉Ɓ@�������w�� �@����c��P���ɂȂ荡�N�����킽�������I��肻�����B���̖Z�����Ȃ��ߐ{�̉Ƃ͊��������B�ߍ�,���ɍH�[�́u�^�ǂ̉Ɓv�̌��w�҂������̂ň����z���O�̉Ƃ���č��T���y�A���̂U�C�V���Ɋ������w����s�Ȃ��܂��B���n�܂ł̒n�}�� �������ł��B �@ �@���̓ߐ{�̉Ƃ͉��������܂߂Ė�T�O�قǂ��邪�H�[�Ŏ��g�ƕǃp�l���̉��H���W�������P�����s�Ȃ�����g���Ă��X�����{����n�߂Č��������P�P����t�łقڊ��������B��S�����̍H���������B �@ �@ |

�@���̎��߂ǂ��̉�Ђ��R�X�g�팸���e�[�}�ł������� ���ꂸ�H�[�������悤���B���̂��뒷�����[�����g�߂Ă��̕��S�����Ȃ��ł���R�O�ΑO���̌��Ď傪�����Ȃ����B���Ɂu�̉Ɓv��]�ސl�����͎Ⴍ�Ă��������������������Ƃł���B���̐l�����͎����łł�����͎̂����ōs�Ȃ��A��\�Z�Ŗ{���̉Ƃ肽���l�����ł���B�O����̉�����ł͂Ȃ����u�n���ɂ₳���������z�ɂ₳�����Ɓv��]��ł���B �@ �@�����̉Ƃ͉c�ƃ}���ƃ��[���̑ō����Ŋۂ��Ƃł��Ă��܂��B���̈ꌳ�I�ȏZ�܂��Â��肪�����ς���Ă����悤���B������̎藿�����Ƒ��ňꏏ�ɐH�ׂ�悤�ɑS���Q���̉ƂÂ���A�����̉Ƃ͎����Ō��Ă�A���̓�����O�̂��Ƃ���������Ă����̂��낤�B�݂�Ȃł��y�����ƂÂ���͎q���ɂƂ��ėǂ����ɂȂ�Ǝv���B�@�@�@ |

|

|

|

||||

| �@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�X���Q�T���i�j�Ԍ� �@�@�@�@�@ �u�Ƃ����̖ʼnƂ������v������Č��w�� �@���N���u�Ƃ����̖ʼnƂ������v�̉���Ō�����ĂɉƂ̌��w����s�Ȃ��܂��B�H�[���Q�����Ă��܂��B�E���̗v�̂ōs�Ȃ��܂��̂ł��⍇�����������B �@���܁A�H�[�ł͓ߐ{�̎R���Œ�N��ɐ��������t�̒|���v�Ȃ̉Ƃ��Ă��܂��B�P�P����t�Ŋ����ł��B�������班�������̂ő�H�A�͒ʂ킸�A�݂��ʑ��ŐQ���肵�Ă��܂��B�r�W�l�X�}���ɂƂ��ďo���͓��풃�ю��ł����E�l�͂��܂�o��������܂���̂Ń}���U���ʑ������H���̂Ă����̂ł͂Ȃ��Ƒ�H�A�͎v���Ă���悤�ł��B �@���̊ԁA���ъ�ƃJ�Z�b�g�R����������Ɏ����čs���A���т�����܂����B�؉A�ŐH�ׂ�؏`�ƓV�Ղ�͊i�ʂł����B��͂�A�Ɉ͂܂�݂�ȂŐH�ׂ�̂͂������̂ł��B �@ �@���̉Ƃ͎R�̒n�`�ɍ��킹���З���̉��������Ƃł��B�Q�K�ɂ��錺�ւ͓�����˂��n�����u���b�W��n���čs���܂��B�����ȃM�������[�̌��ւ͕v�Ȃ̍�i������܂��B�H��������L�Ԃ͕З���̉�������\�킷�������V��ɂȂ��Ă��ă��t�g�̃Q�X�g���[������͍L�Ԃ̃X�g�[�u�������܂��B��̃e���X�ɂȂ��闁���͏��̊Ԃ���؉��Ŗ���̂��Ă��鉜�������܂��E�E�E�ƌv�悵�����A���Ă��Ăǂ��Ȃ�̂��y���݂ł���B �@�@�@ |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ߐ{�̌���̌��ĕ� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ߐ{�̌���̌��ĕ��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���w��v�� ����͒z�P�U�N�قnjo�����u�^�ǂ̉Ɓv�����w���܂��B ���ׂč��Y�ނ̍ޗ����g�����Ƃ̌o�N�ω����Ă݂邱�Ƃɂ��܂����B �����E�����P�T�N�P�O���S���i�y�j�T���i���jPM�P�F�O�O�`�R�F�O�O �ꏊ�E�����s���c��136 �@ �V�z�̉Ƃ͓������߂Č��w���܂��B��]�҂͒ǂ��Ēʒm���܂��̂ōH�[�܂ł��A�����������B |

|

|

|

||

�@�@�@ �@�@�@�V���Q�Q���i���j�F�� �@�@�@ �@�@�@ �@�@�@�Y�Ă��F �@���̂T���A�x�ɒY�Ă��F���H�[�ɔ[�����ꂽ�B�؍H��~�n���̋��ɉ��ݑ���ƒP�ǂŏ��� �����肻�̒��ɒY�Ă��F��ݒu�����B����͗q�̗e�ʂ��S�T�O���b�^�[�̒Y�Ă��F�Ŗؐ|�t�����o�ł�����̂ł���B �@ ���F���̒Y�Ă��F�̔r�������O���ꂽ���R�Ă���������Ȃ̂ʼn��͏o���ǍD�ł���B �@�H�[�ł͍��Y�ނ̉Ƃ��Ă��邪���̎c�ނ��P���قǂł�B����͗��A���̐��ʂ����߂�Ƃ��Ƀ����_�[��S����Ղ���o����N�Y�ƕK�v�����ɃJ�b�g�����c��̒[�ނł���B�@�@ �@���N�Y�͗ג��̓�������Ƃ���������Ă����B����͋��ɂ̏��� �~���m�Ƃ��Ďg�����A�ƂƂ��ɏn�������đ͔�ɂ���B �@�[�ނ͎s���̑K���A�Ԃ̓����g���Ă��ꂽ���A���̍��n�V�n�V���Ȃ��B�R���Ƃ��Ă̒[�ނ͏d���Ɣ�Ǘ����ʓ|�炵���B�@ �@�Ȃ��A��N�͎Y�Ɣp�����K���̖@�����{�s���ꂽ�B�H�[�̏ċp�F�����̋K�����邱�ƂɂȂ蔃�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ����B�����Œ[�ނ��������邽�߂ɐV��̏ċp�F�ɂ���Ȃ�A�������̂��ƁA�Y�Ă��F�����ĒY�����芈�p���悤�ƍl�����B �@�@�@�@���ꂢ�Ȑ��̒Y���ł����B �@���܂ŒY���Ă��������̒Y�Ă��E�l�̐���ɐ\���Ȃ������ꂩ��͎��O�̒Y�������ɕ~�����ƂɂȂ�B����ŒY�̒l�i���������A�c�ނ������ł���̂ň�Γł��邪�E�E�E�E�E�B���[�݂܂��`��B |

|

|

�@�@�@�T���P�V��(�y�j�F�� �@�@�@�\�[�X�J�c�� �@�@�@�@�@  �@�@�@�@�@ �������@�O�c���̃\�[�X�J�c�� �@����͉����Ǝv�����낤�������A���ۂ̎O�c���̃\�[�X�J�c���ł���B����łT�O�O�~�͈����I�i���Ȃ݂Ƀ��[�����͂R�O�O�~�I�I�ł������B�j���̃\�[�X�J�c�����ƌ�������A�H�[�ɗ����A�G�R�T�C�N���Z�����̃��N�G�X�g�ɂ����̂������B�����̓\�[�X�J�c���̌��c�ƕ����Ă���Ƃ̑Őf�������������̎��͂킩��Ȃ������B�ȑO�A�ː��̌��Ď傳���ӂ����ɑ����ɂ͂Ȃ��\�[�X�J�c����H���Ă��Əo�O���Ƃ��Ă���������Ƃ͂������B���M���肰�Ɍ����̂ŋː������c���Ǝv���Ă����B �@�n���̟����Ɋւ��Ǝv���A���܂���͐H�ׂȂ����́A�Ȃƈꏏ�Ɏs���̃\�[�X�J�c����H�ו������B�Ȃ��ł��Љ�ꂽ�O�c���̃\�[�X�J�c���̓J�c�̓��������ď����h�߂̃T�����Ƃ����\�[�X�����݂킽���Ă����B���̃J�c����L���x�c�͏����`���A�J�c�����т̏�ɂقƂ�ǃ_�C���N�g�ɏ���Ă���̂��悢�B���̃J�c�͉����������������B �@���������Ύq���̍��R���b�P���ɍs�����ꂽ�����́A�g���J�c�p�̓��ׂ������S�Œ@���Ĕ����L���Ă����B�O�c���̃\�[�X�J�c���̃J�c�͂���Ɠ����ł����e�����H�ׂĂ����g���J�c�������B�@ �@�����A�g���J�c�ɂ͂��܂肢���v���o�͂Ȃ��B�����A�R���b�P������H�ׂ�����ꂽ��Ǝ����������A�e�����c�������g���炯�̃g���J�c�����������Ȃ�����H�ׂ�ƌ������܂����₾�����B�@ |

�@����͂�A�����o�̂͑������̂ł���B���̂R���A�S���Ƃ��낢��Ȃ��Ƃ�����Z���������B���̃y�[�W������Ă��猋�\�A�J�E���^�[�������Ă���̂ŏ����v���b�V���[�ɂ͂Ȃ��Ă���B �@���T�̐��j���ɓ�������G�R�T�C�N���Z�����̐l�������H�[��K�ꂽ�B�G�R�T�C�N���Z�����͂܂�NPO�ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ�������ʂ��ďZ����l���悤�ƋC����Ȃ��X�^���X�Ŋ������Ă���B �@�H�[�Ŏ肪���������s���̉Ƃ��R���قnj��w���Ē������B���̌��Ď傳���̓h���h���Ɖ����������f�ł��邪�������������Ă����B���������t���������ł��邱�Ƃ͂��肪�������Ƃł���B |

||

|

�@���̉Ƃ̌��Ď傳��͂R�O�ˑ�O���ƂS�O�ɂȂ�������̕v�w�ƒ�N���������Ă���v�w�ł���B�R���Ƃ����܂ŃY�[�b�Ƒ����Ă� | ||

| ���H�[�d�l�̃I�[�����Y�ނ̉Ƃł���B�Ԏ��͂����ς��ʂR�ڃO���b�h�ɂȂ炢�A�����͋K�i�T�b�V�ƎR�̖ɍ��킹���T�����z�̉����̉Ƃł���A�����A����܂Ŏ肪�����Ƃ͂T�O���ȏ�ɂȂ邪���Ď�̊�Ɠ��l�A�����Ƃ͂P�ƂȂ��B���̂R���Ƃ������ޗ��A�������@�łł��Ă��邪�Ƃ̕\��͓��O�Ƃ������Ɉ���Ă���B����̓O���b�h�P�����^�ǂ̉��̖̍\���ɂ��̂��낤���B��x��������������Ǝv���B �@�G�R�T�C�N���Z�����̐l�����������l�Ȃ��Ɗ����Ď��͍H�[�Ɩ�ʂ��ċ����ł���ƋA���Ă������B |

|||

|

|

�@�@�@�@�@�@�Q���Q�V���i�j�敉 �@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@ �ߐ{�̐��ޏ��ɍs���Ă����B �@�H�[�͐v�E�{�H����{�ł��邪�Ƃ��ǂ��v�����𗊂܂�邱�Ƃ�����B���܁A�H�[�ŗt�͂炵�ނ̒��Ă��鍕�H���X�ёg���ɂقNj߂�����̉ے�����̉Ƃ�v���Ă���B���̌��Ď��30�Δ����玩���V�z���邽�߂ɂQ�O�N�ԃR�c�R�c�Ɩ߂Ă����B���N�̉Ăɂ�������ɍs�����B���؉���������قNJȍޖ�����̔[���ɏ������ƕۊǂ���Ă����B���ł������Ȃ̂͒��a2m�������12�������̐��̗�ۑ��ł������B����ɂ̓r�b�N���������A�ǂ����Ă���ȃg���f���i�C���Ă��܂����̂��낤���B���ߏ���ł����������낤�ɁB �@��H�͂��̉Ƃ̍��݂ɓ����Ă���B���̃o�J�ł�����ۑ����Q�K���Ƀ{���g�Ŏ��t���ēV��Ɏg���Ƒ�H�������Ă����B����Ăđ�H�̂Ƃ���ɍs�����B �}�ʂɂ͂���Ȃ��Ƃ͏����ĂȂ��̂ɂȂ��[�B �@�@�@�@�@  �@�@�@�@�@���Ȗ،��k�̓ߐ{�E���H�n���� �@�@�@�@�@�@�@���̂悤�Ȕ������^�ǂ̔[���� �@�@�@�@�@�@�@�q���������c���Ă���B �@���̑�H�Ƃ̑ł����������˂ēߐ{�̐��ޏ�(�L)M�ы� �ɍs���Ă����B���\�A���ɂ��Ă͌��C�Ȑ��ޏ��������B�߂��炵���H��ł͂Q0��̎�҂������Ă����B�R���E�l�ɗ�炸�V����͂Ȃ͂���������p���̓s��I�Ŗ��邢�ꖱ�̌��ɎႢ�l�������W�܂��Ă���B�@ |

�@�@�@�@�@  �@����(�L)�l�ыƂ͗t�͂炵�̐�����ɔ҂��Ă���B�H�[�Ƃ͏��߂Ă̎���Ȃ̂Ō��w�ɍs���Ă݂��B����܂Ŕނ͒n���̂d���ޏ��ŎV�ςݎ��R�������������̂�����������͎��ԓI�ɊԂɍ��킸�l�H�����ɂȂ��Ă��܂��̂Œf�����B �@ �@�G�R���W�[�ƌ����Ȃ�����g�����̖����G�l���M�[�Ől�H����������s�͌l�I�ɂ͂��߂炢������B�������A�����͐��\�ۏ̖@�����̂��ߐl�H�����Ɍ������Ă���B �@ �@����Ȃ킯�ŗt�͂炵�ނ�����(�L)�l�ыƂɂ����B�������A�����ł��l�H�ቷ����������炵���B���̌����͕����܂���l���ĔЂ�5������6���ɂ������߂ł���B1���قNjЂ��L�����̂ŗt�͂炵�ނł��傫�Ȕ��肪�o�₷�����̉e�����ʂ悤�ɍl���Ă��ꂽ�̂��낤�B �@�@�@�@�@  |

|

|

�@�@�@�@�@�Q���P�W���i�j�Ԍ� �@�@�@�@�@���ˁ@���̂P �@�E�͉䂪�Ƃ̒��m�Ԃ���L���G����ʂ��Ē�������ʐ^�ł���B���̉Ƃ͖����q���Ɠ���łP�U�N�قnjo���A�Z���H�����߂ē`���I�^�ǍH�@�ɒ��킵���Ƃł���B �@���̂悤�Ɏʐ^���B��Ƃ܂�ŋ��s�̍������ٕU���̂悤�Ń}���U���䂪�Ƃ��̂Ă����̂łȂ��Ǝv���A���낤���A�������ɂ��ꂸ��͐��m�����X�Ɗ����Ă���B�G���Řa�َq�Ɩ����ŃC�b�v�N�Ȃǂƌ����ʒ�ł���B�L�т��S���̃p���c�Ȃ��Ă������Ƃ������V�i�C�B |

�@�@�@ �@ |

|

| �@���̉䂪�Ƃ̓��[�R�X�g�Ƒ�H�̕��̂��߂ɍ\�����P���ŃV���v���ȊԎ��ɂȂ��Ă���B���m�ԂƂ����Ǝ��m�ԁA���m�ԂȂǂƉ��䂩������@����v�������ׂ邾�낤���A�����P�ɓ����ɍג����E�i�M�̐Q���ł���B�����琼�֑䏊�A�H���A���m�Ԃ̘a���W���A���̘a���U�����Ȃ���A�G����ʂ��ē�̒�ɊJ���Ă���B �@���̊J���͊O����J�˂Ƃ��ẴK�����ˁA�ԌˁA�K���X�ˁA���\���q�����E�Ɉ���������悤�ɂȂ��Ă���B�������˂͈����Ⴂ�˂̂悤�ɊJ���������������łȂ��S���J���Ă��܂����̂ł���B �@���̌��������Ɉʒu�����Đ��m�������ʂ悤�Ƀf�W�J���ŎB�����A���̔������G�H�͈��˂̎����ł���B �@�Ⴆ���ꂪ���J���̃h�A�ł���ǂ����낤���B�P�W�O�x�ɊJ���Η�̐��m�������Ă��܂����X�O�x�ɊJ���Ύז��ł���B�܂��āA��̌����������肳���B���̓_�A���˂͋�Ԃ̘A����������ꂸ�A�B��Č����Ȃ���ɉ��������̊��҂����Ă�B���̂悤�Ɉ����˂͓��{�̏Z�܂���L���ɂ��Ă����B �@����Ȏ��������Ă���������ǂ��ɂ���̂������Y��ł���B |

||

|

|

�@�@�@ �@�@�@�@���������̕ψ� �@�@�@�@�@�@�Q���Q���i���j�F�� �@�@�@�@�@�@�������ȈՃ��[�����̎��� �@�@�@  �@�@�@�@�������S�i �@�@�@  �@�@�@�@���H�[�̃I���W�i�������u�S�ɋ��_�v�� �@�@�@�@�@�@�������ăl�o�������鍑�Y���� |

�@����A�H�[�����˂Ă����Ă��Ă����������ȈՃ��[�����̎��������R�s �̊֓��\�J��ōs�Ȃ����B

�ǂ����Ȃ��쑤�̑���T�b�V�̊J�����ɕK�������������i�~���j�����t���邱�Ƃɂ��ǂ������Ă���v�ɂȂ���@�ł���B����͔��z�̓]���ŕǂ������J�����������قNj����Ȃ�ƌ����킯�ł���B �@���̉Ƃ͍�_��k�Ђ��N�����Ă���A���ɕǂ��d�A���z��@���������ꂽ�B�v����ɒn�k�ɑς��邽�߂ɂ͕ǂ���������݂��Ȃ����Ƃ������Ƃ��B����͕ǂłł��Ă���Q�~�S�H�@�̉Ƃ̕]�������܂��Ă���H �@�K���ǂ�݂��Ȃ��ĂȂ�Ȃ��Q�~�S�H�@�͊Ԏ�肪���I�ɂȂ�₷���H�@���B�܂����̋����~�n�ɂ��v���C�o�V�[�̊m�ۂƃG�A�R���̏ȃG�l�̂��߂̍��C���d�l������ɕ��I�ȏZ�܂��ɂ��Ă���B����͌��d�����鍡�̐����X�^�C���Ƀ}�b�`����̂��낤�B �@�������A�H�[�́u�̉Ɓv�͂���ɔ����A�Z�ʎ��݂̊J���ł���Ƃ������Ă���B�����ʂ蔲���A���Q���ł���Ƃ𗝑z�Ƃ��Ă���B�l�H�I�̕s�����������Ă���l�͑����͂��B����Ȑl�������H�[�̌��Ď�ɂȂ��Ă���B |

|

����ȊJ�����Q�~�S�H�@�ł͉\���낤���B |

|

|

1���Q�R���i�j�F�� �Z���t�r���h�@���̂Q  �@��T������̎莆 |

�@����A�z�[���y�[�W���X�V�����Ƃ���ɁA�C���^�[�l�b�g�͂܂�����ĂȂ��͂��̔����q�̍������瑁���莆�������B����͖{�C�炵���B�������t���w����̂ŏ����A�Z��������̂��A�����Ƃ蓁�̎������������̂��B �@���������ɓn�������̃v�����ɏ���A�X���S�C���[���ȃv�����������ė����B�E�[���A�h�[���W�N�̎��M���炩�B �@��������FAX��ݒu����Ƃ̂��ƁB���Ȃ�G�R���W�J���Ȑ�����]��ł���l�q�B�G�R���W�[�ɓO����A����͂�����������Ȃ������B����{���B��[���A�K���o���E�B �@�Ƃ͌������̂́A���̑傫���͂��Ȃ�̕��S�ł��낤�B����́A��͂�A��b�ƍ��g�݂Ɖ����͍H�[�ɔC���Ă��炨���B�������ʼnƂÂ���͂��Ȃ��Ă������Ǝv���B�����ƁA�y���ˁB |

|

|

�P���Q�Q���i���j�揟 �Z���t�r���h�@���̂P  �@�����R�̃h�[�� |

�@���̍��A�H�[�ɃZ���t�r���h�̖₢���������\�����B���s���Q���B�v�撆�R���B�f�O�������͕Ԃ�炫�\�W���B ��������������6���ɁA������H�[�̃V�X�e�����g���A�Z���t�r���h���u�������q�̍����v�Ȃ��K�ꂽ�B���͍�N�̉āA�R���̉��R�ɂ���A��������̕~�n�Ƃ����Ɍ��Z���t�r���h�̃h�[�������ɍs�����B����ł��������A�Z�����̂��܂肻�̂܂܂ɂȂ��Ă����B �@��������̉Ƒ��͑̈�̐搶�����Ă��邲��l�ƃC���X�g���N�^�[�����Ă��鉜����A����ɗ��N���w���ɂȂ閺�����3�l�Ƒ��ł���B �@���̃h�[����8���قǂ̍L���ō����v�Ȃ�8�N������Ō��Ă����̂������B����͒m��l���m��A���̗L����J�@�E�o�b�N�~���X�^�[.�E�t���[�̃h�[���ł���B�h�[���͓����O�p�`�̑g�ݍ��킹�ł��Ă��đf�l�ł��ȒP�ɑg�ݗ��Ă���悤�ɂȂ��Ă���B���̃Z���t�r���h�ɂW�N���������������B���͏�M�������Ȃ��̂͂Q�N�����x�ƍl���Ă����B����Ƀ��Q�i�C�����v�Ȃ̓G���C�A�Ǝv�����B �@�Z���t�r���h�͐E�l�Ɠ����Łu�P�K�ƕٓ��͎��������v�̐S�\����Y�ꂸ�A�J�̂����ƘA������T�[�r�X�ߏ�Ɋ���Ă��܂����l�͖�����������Ȃ��B�@ |

|

|

| �P�Q���Q�W���i�y�j��� �R�[�q�[�͎�̂Ȃ�������������B �@�@�����A�k�֓��̗��ђn��̓M�����u���̃��b�J�ł���B�ɐ���I�[�g�A�ː��{�[�g�A�߁X�p�~�̑������n������B���蒉�������܂ꂽ�Ƃ���A�ƌ�������͔[���B�����ǖ���̎��͈�x���s�������Ƃ��Ȃ��A�ƌ����E�\�ɂȂ�B���������ː��{�[�g�Ɍ���̃Z�K���̃f�r���[������ɍs���������B�r�f�I�ɎB���Ă����悤�Ɗ�їE��ōs������W���ɃJ������v���B��������Z�K���̃{�[�g�ɂ͋������B�R�[�i�[�ŃZ�K���̃{�[�g�͐�y�{�[�g�̓������ōs�����B |

�@���R�[�q�[�X�u���J�v�̓X�� �@�����E�l�̃��_���Ȑe������͂���Z���C�g�� �@���ł����n���h�s�b�N�����Ă���B |

|

| �@ ����Ȃ킯�ō��͂ǂ����ƌ�������܂������Ȃ��B����͎�ɂ͂Ȃ�̂��ǂ����A�R�[�q�[�͒��N����ł���B���̕������x�̓R�[�q�[���̐��Ō��܂�H�����ɂ��킸����������B��������JR�����w����k�ɓk���T���A�I�n�p�̂T�ؒ��̏����ȃR�[�q�[���ɍs���Ă���B�����E�l�̐e������Ɠ�l�̃n���T���ȑ��q����ł���Ă���B �@�@���ɂ����̈�i�͐��o���R�[�q�[�ƃI�[���h�t�@�b�V�����ł��낤�B�����ς薡�̐��o���R�[�q�[�̓~���N�A�V���b�v�t���łP���b�g���P�O�O�O�~�B����͂��������B�A�C�X�R�[�q�[�͓�����O�����A�s�����m�̎��͕������Ĉ���ł���B���肪�������Ƃɂ���͓~�ł����Ƃ��Ă����B�܂��I�[���h�t�@�V�����͕s�v�c�Ȗ��ŃJ�J�I�d���ẴR�[�q�[���B����͏����A���R�[���������Ă���̂��ア���̓n�C�ɂȂ�B�����ɗ����Ȃ為�ЂƂ�����͈���łق����B �@�@�����P�T���͊ێR�ɕ������ƌ���Ȃ��Ă����𒍕�����Q�O���̓����ʌ������炦�܂��B |

||

|

|

�P�Q���Q�P���i�y�j���� �n���[���[�N�̋��l�������������B  ���Ò[�@�̕~�n �@�����͈��m���t����s�̍������j���[�^�E���̖�R�O�O�i�Q���j�̕����Z��n�ł���B���ɕ~�n�����Q���[�g�����Ⴂ���H���u�Ăď��w�Z�̍Z�낪�L����A�k�̓��H����~�n�ɏオ��B�Ò[�����Ⴂ����߂����[�����h�������̊ۑ��g���X�������R�s�[�����ꉮ���������Ɉʒu���Ă���B���̑O�Ƀi���A�G�m�L�A�G�S�A���}�����Ȃǂ̎G�ؗт�����A�Ă̗������؉A�Ɠ~�ɉ��[���g�����z�������������悤�ɂȂ��Ă���B���̗Ƃ�w�ɃQ�X�g���[�������˂�q�ƍ�Ə���������B�����Ɛ��Ɠ�̋��E�ɐA�����E���A�u�h�E�A�X�����A�C�`�W�N�A�r�����̉ʎ����͂ނ悤�ɖ�U�ڊp�����̂Q�P���ɂ��˂����؉��A�H�ׂ�낪����B���̉ƒ�؉��ŔN�ԂP�Q�O��ނ̖��ʎ������n�ł���B���ɖL���������B �Ò[���̒����̓~�l�����@���[�i���O�V�T�|�T�W�P�|�O�Q�X�U�j �͂鏑�[�i���O�R�|�Q�X�R�|�W�T�S�X�j�Ŕ��s���Ă���B |

�@����A�H�[�Ƀn���[���[�N�̐l�������B���H��c���̉�����Ə��ɋ��l�̒����ɉ���Ă���̂��������B���݂̌i���f���Ă��ǂ����������������ʊ�����Ă���ƒ������͌����B�����Ƃ������ɂȂ�Ă��܂������B�͂��̃X���[�_�E���ɕK�v�ȏ�ɔ������Ă���̂��낤���B�����͂��̌i������\�킷���̂悤�ɗ₽���݂��ꂪ�~���Ă����B �@�Q�N�قǑO�A���É��̑O�L����w�����̒Ò[�C�ꎁ�̂���ɗF�l�Ǝf�������Ƃ�����B�Ò[���̓N���C���K���e���i�s���_���j�̎��H�҂ł��ꂩ��̃X���[���C�t��\�����Ă����ЂƂ肾�B���͍��͖S���ꂩ����{�̐풆���̐H�Ɠ�̘b������Ă����B�������A�h�C�c�ł͉ƒ�؉������s�������������̂ŐH���ɍ���Ȃ��������Ƃ�m�����B���̃N���C���K���e���ɋ��������������͒Ò[���̐����Ԃ�����ɍs�����Ƃɂ����B �@�@ �@���A���̒Ò[�����璸�����莆���v���o�����B���̎莆�͍H�[������R�̃C�^�������̃X���[���t�@�~���[�r�W�l�X�Ɋw�Ԃׂ��Ƃ̂��Ƃ������B�@�C�^�����k�����ɁA�������ђn��̂悤�ȏ����Ȋ�Ƃ��W�܂��Ă���Ƃ��낪����B���̏���ƉƂ����͂���܂ł̃��m�Â���Љ�̈�Ăɓ����V�X�e����,���̃��Y���ɘA���������Ɖ��l�ς��������l�����������B���̏���Ƃ͑��ƂƊW�Ȃ������I�A�`���I�ݗ��Y�Ƃ̍ŏI��������Ƒ���e�ʗF�l�ł����Ă���B���̒n��ŕ���ʂɓ���������Ƃ����������A�Y�n�ɂȂ�A�A����҂ƒ��ڌ��т��Ă���B����͗L���f�U�C�i�[�⒆���̃v�����i�[�ɂ���Đ��藧���Ă���̂ł͂Ȃ��N�ƉƐ��_�����Ō����������Ŗ����ʂ��ꂽ�E�l�B���������B���̌o�c�҂����͌ق��Ă����Ƃ������Z�����A�ӔC���d���Ȃ邪�A�d�����O���ɏ�� �Ƒ��ʼnċx�݂��������Ɖ߂�������A�ʑ��ɗF�l����������A���ԓI�A�o�ϓI�Ɍb�܂�Ă���ƁA����ȏ�ɏ������g�債������Ȃ���ƉƁA�����҂����ł���B������X���[���t�@�~���[�r�W�l�X�Ƃ����������B �@ �@�Ò[���́u���Ƃ̌o�c������钆�Ŋ��͂��ێ��������遃��R�̃C�^�������̒�����ƌo�c���]���̑�ʐ��Y�̐��ɑ���V�����o�ϔ��W�̃��f���Ƃ��Ă��̑I���Ɛ������A�������������Ƃ͍��̏Z��Y�Ƃ̒��̒n��̍H���X�A��H�Ɏ�������Ƃ����ł���B�u�M������͎̂������g�ƉƑ������v�ƌւ荂������R�̃C�^�������̃X���[���t�@�~���[�r�W�l�X�̃X�^�C���͎����D�u�Ƃ��Ă���̂ł��B�v�Ǝ莆�ɏ����Ă���B �@ |

|

|

�P�Q���X���i���j���� �F�{�̋ʖ��֍s���ė����B |

�@�����͒�����Ⴊ�~���Ă���B ��T�A�F�{�̋ʖ��ɍs���Ă�������͂�k�֓������ʂ邢�C�������B�C���������k�֓��̃K�T�c���͂Ȃ����₩�ł������B �@�H�[���������Z��i�̑g����������Ă����킯�����A�T�O�ɂȂ����i�䎁�̈ē��ŋʖ��R���̎��@�ɍs�����B����͉i�䎁���R�O�Α㏉���ɐv���ꂽ���̂ō��ł����̎{�݂̐v�������Ă���B���X�̌����̓��[�R�X�g�Ȃ���i�䎁�̊e�N��̍앗�̕ω����������납�����B�����͂�������i�䎁�̐������ƒ[�������łĂ����B |

|

|

|

|

| �����@������ɂ���\���`�̊���߂̐� | �������R�V���o�C�c�@�[���J�g���b�N�ʉ@�{�� |

|

|

�P�P���Q�W���i�j�敉 ���i�͔��ł����B �@  �@���ǃp�l���̗��Ƃ����� |

�@���̂������s���̃r�W�l�X�p�b�N���\�ł����B���̂���ȂɈ����̂��낤�B�Q���R���A�z�e���q��@�㍞�݂łQ�T�A�T�O�O�~�B���ẪG�A�o�X�Ȃ̂��A�z���[�z�e���Ȃ̂��A���[�R�X�g��]�݂Ȃ���S�z�ɂȂ��Ă���B���[�R�X�g�͕|�`���B�i���̕ӂ͖��̃��[���̃p�N���B�j �@�H�[�ł͐v�Ǝ{�H�����łȂ��H�[�̃V�X�e���ɑ��������A���̃v���J�b�g�ނ�p�l���������Ă���B����͍H�[�ő���Z����i������Ă��邩��\�Ȃ̂��B���i�Ƃ͗\�ߍH����H���Č���őg���Ă郂�m���B�V�X�e���A���i�Ƃ����Ƌ@�B���C���[�W����̂��l�Ԑ��̑r�������O����l������A�{�����Ȃ��B�V�X�e���ɂ̂镔�i�ő��l�������߂�A����͍H�[�̉i���̃e�[�}�ł���B �@����Ȃ킯�ŗ��T�͋�B�A�F�{�ɍH�[�̕��i�ƂƂ��Ɏ������ōs���B�g�y�s��H�ɔ����邯��ǍH�[�̉Ƃ��F�{�Ɍ��̂ł���B�E�l�͂��ׂČ��n�̐l�A���͌�������ɍs���������B �@�Ƃ���Ŏ��R�̃V�X�e���͑��l����Ȃ����B���ǂ��Ȃ��B �@�@ |

|

|

�P�P���Q�V��(��) �F�� ���m�N���[���̖� �@�@  �@�@�@�@��T�w�l�̍�i |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  �@����A���t����ߐ{�ōH�����n�܂��t�̌��Ď�ł���|���v�l����W�̈ē����͂��B����̃M�������[�j�ŗ����Q������P�S���܂ŊJ�����B����܂ł̐v�ł����킹�ʼnƒ�w�l�ł���|������̘b���� ������n�슈���ɂ͋����Ă����B�܂����ڂ��̍�i�͌��ĂȂ��̂ŗ��Ă̏v�H���ɔq���ł��邱�Ƃ��y���݂ɂ��Ă����B�����҂����Ɍ����邱�Ƃ͂��ꂩ��n�܂�Z�܂��Â���̎Q�l�ɂȂ�B �@���̓��m�N���[���B�|���v�l�̂ق��ɐ����̍�Ƃ��o�W����B���̃p���t�ɐ�t���v���̓��m�N���[���ɂ͓�̖�������ƌ����Ă���B����͌����̍�i���瓦��āu���m�v�ɂȂ��Ă��܂����ƁA������͌���Ȃ��u���_�v�ɋ߂����̂ɂȂ邱�ƁB����͕����̋ÌłƏ��ƌ����Ă����̂����m��Ȃ��B�����Č���l�̎��ԂƋ�Ԃɂ��A�u���ɔ��]���Ă��܂����̂��낤�B�m�C�Y�����������������Ȃ���������A�����̐��E�֍s���B���m�N���[���A ����͖��@�I�ł͂Ȃ��A�����A�L�@�I�� �L���ȐF���[�����鐢�E�Ȃ̂��낤�B |

|

|

�P�P���P�V���i���j ���� �R�[�q�[�X�r�������� �@  �@�@���ߐ{�̌��� |

�@�ߌ�͐�t�̒|���v�Ȃ��ߐ{�̋A��ɒ�N��ɏZ�܂��� �Ƃ̑ł����킹�ɗ���������B���̕~�n�͓ߐ{�̗т̒��ɂ��邪���������܂�炸�Ɍv�悵���B�������A���̋߂��ɏZ�ޒ|���v�Ȃ̒m�荇������A�u�����V�̔�Q���A�邱�ƂɂȂ����B���͂Ȃ�ׂ��c���Ăق������Ƃ�`�����B���̂��߂ɒ|���v�Ȃ͎c���ɖڈ�����Ă����̂������B �@�|���v�Ȃ͓ߐ{�ɐV���Ȃr���������̓X�������� �������Ƃ�b���B���͍���̂r���������͍s�������Ƃ����邪�Ȃ��Ȃ��̃f�U�C���ł������B���[�R�X�g�őf�l�ɂ���Â���̃J�t�F�ł���B�Q�K�̑��z������^�͂ł�������ō��ł���B�Ƃ��Ɏ���̃��V�[�g���C�ɓ������B�Z���Shozo���炢�Ƀ��t�ɑ���R�X�g��������̂��낤�B���������v�҂͂ǂ����Ă�����������l��ŏc�̂��̂͏c�A���̂��͉̂��ɃL�`���Ƒ����Ă��܂��B�@�@�B�̃��U��E�l�|��������Ă��܂�������l��Shozo�̐S�n�悢���t���������V�N�Ȃ̂��낤�B����Ƃ�����̃T�C�N���Ƀn�������^���i�̔×��Ɍ��C���������̂��B �@Shozo�̃f�U�C�i�[�͂��̃I�[�i�[�ƕ����Ă���A���҂ł͂Ȃ��B |

|

|

11���P�U��(�y�j �敉 ���R�s�̔\�J��ɃZ�~�i�[�ɍs���B �V�b�N�n�E�X�nj�Q |

�@�܂�P���A���R�s�̊֓��\�J��ōݗ��ؑ��̍\���Z�~�i�[����B���ɓ���ׂɂ킽��ϗ͕ǂ̕]�����@���w�B�܂�łQ�~�S�H�@�̂悤�������B������ɂ��Ă��w�ԕό`�p�P�Q�O���̂P�Ō��܂�B�̂˂�𗘗p����\�@�ł�������Ƌ����Ă������̂ł͂Ǝv�����B �@�[���͑��c�s�̂x�v�Ȃ��ł����킹�ɍH�[��K���B�x�w�l�͒��N�A�_���E���܂̉��w��i�ߕq�ǂɔY�܂���Ă���B�ˑR�̂߂܂���ċz����A���S���������~�}�Ԃʼn��x���a�@�ɉ^�ꂽ�B�������A�ǂ��������Ƃ���͌�����Ȃ������B���낢���҂�ς��Ă���Ɖ��w��i�������ł��邱�Ƃ��킩�����B���͂܂����w��i�ߕq�ǂ̐���͊F���ɓ������B�V�b�N�n�E�X�̘b�͕����Ă������H�[�͂����������Ď�͏��߂Ă��B�x�v�Ȃɂ��Ɛg�߂Ɍ��\���̏Ǐ�ɔY�ސl�͑����������B���̏Ǐ���ɘa������ɂ͓ŏ����̓_�H�ƃr�^�~���b�𑽂��Ƃ�̂��������B �@�H�[�͂Q�O�N���A���R����u�̉Ɓv���Ă����B�����͐V�z�̃r�j�[���N���X�̉Ƃ͖ڂ��`�J�`�J�Ƃ���ƌ����Ă����B�����Ă��̐l�͂����������̂��Ǝv���Ă����B�H�[�ł͂��̐V���ނ̓Ő��͂킩���Ă������H�[������u�̉Ɓv�͖ڂ��`�J�`�J���Ȃ��ł̏o�Ȃ��Ƃł���A�Ɖc�Ƃ͂��Ă��Ȃ������B���[�U�[���������Ȃ���d�����邱�Ƃɂ��߂炢�����������炾�B �@���̐��N�͍H�[�Ɍ��N�Ɗ����l���錚�Ď傪�K�˂邱�Ƃ������Ȃ����B���݂̊��ƌ��N���l����ӎ��̍��܂肪�u�[���łȂ��蒅���Ă��������̂����B �@���掩�^�ł͂��邪�A�����͍H�[�ő���I�[�����C�́u�̉Ɓv�͂߂��炵�������B���ł͍H�[�ő������u�̉Ɓv�̌��Ď傳��Ɏ����̉Ƃ͍Ő�[�̉Ƃ������ˁA�Ƃ悭������B �@�����A�����l���Ď��R�f�ނ��g���������Ƃ����Έ�T�ɂ͌�����Ȃ��B�Ⴆ�Ί��ޗ��Ől�C�̌]���y�̔�������f�M�ނ̃Z�����[�X�t�@�C�o�[�Ɋ܂܂���R�����܂ȂǁA�����͂ǂ��Ȃ̂��낤���B |

|

|

�P�P���T���i�j���� �u�Ƃ����̖ʼnƂ������v������Č��w��J�� |

|

|

| �@�@�@�@�@�����|�@�@�H�� | ||

| �@���T�̂W�C�X�C�P�O���̋��A�y�A���ɍH�[���肪�����Z��w����s���܂��B����́u�Ƃ����̖ʼnƂ������v����̌�����Č��w��ɎQ��������̂ł��B�H�[�ł͂R�������Ă��������܂��B �@���w�n �@�@�W���i���j�@�@�Έ�@�@�����s�x�����P�O�O�Q �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�@���j���[�^�E�����j �@�@�X���i�y�j�@�@����@�@�����s�����P���ڂP�X �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�����������������D�����j �@�@�P�O���i���j�@���|�@�@�����s���������S�R�R�P �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i������������GS���֓���j ���w���Ԃ͌ߌ�P������S���܂łł��B�@�@ �@���̕����Ɍ��炸�H�[�ő���u�̉Ɓv�͂��ׂč��Y�̖��C�̖ŏo���Ă��܂��B ���Ԃ�����悤�ł����為�Ђ��z�����������B�킩��Ȃ����Ƃ�����܂�����ێR�܂ʼn����Ȃ����₢���킹���������B���҂����Ă��܂��B |

|

|

11���R���i���j�揟 �^���ɐv���悤�B |

�@���̂Q�N���͂R�O�Α�̌��z�傪�����Ȃ��Ă���B�ߌ�A�ː��̕���v�Ȃ��q���Ƌ��Ɏ�������K�ꂽ�B����v�Ȃ��R�O���o������̎�v�w�ł���B�����ɂ��ꂸ���[�R�X�g�ł��邪���������̐�����^���ɍl���Ă���B�e�Ƃ̓������ǂ�����̂���b���ꂽ�B�v�҂Ƃ��Ă��̐^�����ɉ����˂Ƃ��炽�߂Ċ����鎟��B |

|

|

11���P���i���j��� �g���Ē������J�� |

�@�ߌ�͌F�J�̗���������ɍs�����B�H�[�̃p�l���E���g�H�@�ő����������̊��J���ɏ������B�G�g�̑g�������ɂȂ炢�v�̑哇���̊撣��̒����ɂȂ��Ă���B�������A�H�[�̃V�X�e�����g���������Ȃ̂����~���o�Ă��܂���������̊ďC�ɂ��{�i�I�Ȓ����ɂȂ����B�ɗ́A����{�H�����炵���[�R�X�g�v���t�@�u�������˂������������̑n��ӗ~�͔[�܂肫��Ȃ������B |

|

|

|

|

| �@���ɂ���������� | ���v��ɂ͖��������ҍ�����I�n�̒��� |

�̉��^ �����őg�ݗ��Ă���̉��^ �T�[�N���L�b�g�^ �S�ɋ��_�^ ���̂��̏o�����^ ���₢���킹 |