| 歌人・升野浩一と現代短歌の潮流 「毎日のように手紙が来るけれどあなた以外の人からである」 升野浩一は最も有名な歌人といってもよい。1968年生まれで、短歌集『てのりくじら』『ドレミふぁんくしょんドロップ』で歌人デビューした。前述の一首は「高等学校 国語総合」の教科書に掲載されている。(良い悪いはとりあえず置いといて)その作風は口語短歌といわれ、コピーライター糸井重里より「かんたん短歌」と命名されたほか、「マスノ短歌」などとも呼ばれている。同人に所属しないため、歌人としては異端視されることが多い。特に若者に支持されており、近年の「ケータイ短歌」「ネット短歌」と呼ばれる動きの礎を築いた。この人が言ってるのは①普段使っている言葉で詠む②基本は5・7・5・7・7③楽しくとらわれないで詠むということだ。簡単に言えば俵万智の短歌をさらに現代的に変化させたものとも考えられる。升野の作品と俵の作品を並べてみる。 ①嘘でした愛でした始まりのなかった嘘に終わりはあって ②好きだった雨、雨だったあのころの日々、あのころの日々だった君 ③「今いちばん行きたいところを言ってごらん」行きたいところはあなたのところ ④寒いねと話しかければ寒いねと答える人のいる暖かさ ①②が升野作品、③④が俵作品。繰り返しの妙味や作り方、作品の視点はすごく似通っていると思うが、どうだろう? 「ケータイ短歌」「ネット短歌」から進化して近年には「BL短歌」という独特な分野が表れた。あっ、「BL」というのはボーイズラブの略である。 「ピンヒール、履いて中指のばすからアンタのすきなおしゃぶりにどう?」 「薔薇色の舌をねっとり寄せ合って奴隷制度のはなしをしよう」 「きらきらとふたりをつなぐ鱗粉を誰も知らない新宿の朝」 「あまりにも異なりすぎているゆえに傷口として合わす唇」 升野、俵作品よりかなり扇情的・官能的で性的な匂いがする。ネットに依存している、どちらかというとオタク的な若い女子が書き手の中心で、BLへの熱い思いや萌え・情熱・妄想を膨らませてそれを短歌に表している。一昔前アイドルと自分が恋に落ちるという究極の妄想小説を書いていた一部の熱狂的女子の底辺が短歌というより簡単な方法に変わってきたとも考えられる。前述の短歌をもう一度よんでみると、遠い昔の万葉の歌人たちの首にも通じているような気がするのは僕だけだろうか。やはり、日本人としての血が流れているからだろうか。 もう一度、升野浩一の話に戻る。 若いときから短歌をやっていた人で、1995年の角川短歌賞の候補になったことで有名になった。短歌作品の発表をネットを使ったその先駆けでツイッターで毎日のように発信し続け若者のツイートが膨大な人数になり、ネット上で「マスノ塾」という短歌講座を主催しその講座に入りたいという若者も殺到した。 この人はTVにも出演することも多く、教育テレビの短歌講座ではしばらく講師をつとめていた。話を聞いてもなかなかおもしろいが、とにかく、短歌作品も講座もわかりやすく親しみやすい。そこがネットと結びついて若者のから多くの支持を受けた。さらに、もしかしたら、自分も作れるのではないかと思わせてしまうのである。が、それは最大の誤解であると思う。 最後に、最初に取り上げた升野浩一の究極の一首を挙げておく。この首は離婚をした直後に詠んだそうである。 「絶倫のバイセクシャルに変身し全人類と愛し合いたい」 。 |

節分 2.3

今日は節分。一応、豆まきもした。

いいことあるかなあ。

堀マラソンご苦労様会

堀マラソンだった。今年は雪も降らずちゃんと大会が実施できたようです。

夜は遠方からきたり、昼間走った友達の慰労をかねてご苦労様会。同窓生19人が集まりました。

今回主催だったのでたくさん集まってくれてホッ!

前橋・Takanoのイートインコーナーのワンコインセット。(500円)

ケーキ+シュークリーム+コーヒー

個人的にはイマイチ。インパクトが足りない。比べてはなんだが、モンシェリーのクッキーシュー等々は美味しい。

モンシェリーのクッキーシューは美味しい!

モンシェリーのクッキーシューは美味しい!| 憧れ(種田山頭火 その1) 「山へ空へ摩訶般若波羅密多心経」 「酔うてこおろぎと寝ていたよ」 憧れ・・・ベタな表題である。その表題に対してさらにベタな文を書こうと思う。もうひとつ言うと歌人ではなくあえて俳人をあげる。 前記の自由律俳句は、憧れの人の中のひとりである(言い方をかえれば「憧れてやまない」)種田山頭火の二句だ。最近タイヤのCMの中で福山雅治が種田山頭火の俳句を詠んでいて、俳句を知らない人にも名が知られるようになってきた。漂泊の俳人、流浪の俳人、昭和の芭蕉と言われることもあるが、生き方、排風は芭蕉とはまさに真逆である。 女房に「種田山頭火って知ってる?」と聞いたら「知らない」と言う。前述のようなことを説明し、43歳で出家して行乞(ぎょうこつ、食べ物の施しを受ける行)の旅を続け夥しい数の俳句を作って、その俳句は自然に寄り添っていて生き生きしていて自由で、そういうところに憧れるんだ、と言うと、 「その人は、全部捨ててそういうことしてたんでしょ」と言い、さらに 「あなたはプライドとか絶対捨てられないでしょ。」 「一人じゃ生きられない人だし。」 「粗食に耐えられないし。」 「田舎は嫌いだよね。」 「きれいな心もない。」 「それに、信じていたり縋るものもないでしょ。」等々言いたい放題。でも、まったくそのとおり。 自分じゃできないし、やろうとも思わないからこそ憧れるんじゃないか・・・と思いつつ、いろんなことに不満を持ったり、ちっちゃなことに腹を立てたり、言いたくもなかったり思ってもいない建前を偉そうに言わねばならない場面もあったりして、改めてすごくちっぽけな自分自身に腹を立てている。 そうそう山頭火に憧れているって話だった。俳句に憧れているのではない。山頭火の生き方や自由さに憧れる。 種田山頭火 その2 前号で「種田山頭火」をとりあげたが、かなり薄っぺらく書いてしまい反省しきりである。山頭火の研究者に「何もわかってない」と怒られてしまうのではないだろうか。正直、私自身も山頭火についてあまりよく知らない。もちろん会ったことはないし、私は俳句の研究者でもない。が、もう一度山頭火について紹介していきたいと思う。 山頭火を語る上では、まず山頭火の経歴を知っておかねばならない。東京で生活したことはあるものの、西日本を拠点とし中国地方や九州を放浪したのでどちらかというと関東ではあまりなじみがない。(西日本に句碑は500以上あり、生涯で8万以上の句を残しているという) 略歴 1882年山口県防府市に大地主の長男として生まれる。11歳の時、母が井戸に身を投げ自殺。父の放蕩の末で大人たちの足の間から井戸から引き上げられた母の顔を見たという。この体験が後の放浪の要因の一つとも言われている。防府高校を主席で卒業し早稲田大学に入学するものの、神経症のため帰郷。このころ実家は没落。32歳の頃自由律俳句の会に参加し、季語や字数に縛られない俳句を目指す。43歳の時生来の酒好きが高じ泥酔し進行中の市電に立ちはだかり九死に一生を得る。その事件を機に出家。45歳で一鉢一笠行乞行脚に出る。以後59歳で松山に没するまでの約14年間を放浪と句作に費やした。 (ウィキペディアその他による) 以下、三句を取り上げ、話を進めていく。 ①「雪がふるふる雪見てをれば」 最近のタイヤCMから。福山雅治が出ているスノータイヤのCMと言えば思い出してくれるだろうか。画面に福山雅治の顔がアップになってこの句を詠む。この句は山頭火の孤独感が投影された句だと思う。山頭火の句や日記等を読んでみると、自身、孤独が大好きで孤独であることを楽しみながら、孤独から逃れたくてそのために膨大な量の俳句を読み続け旅先で日記を書き続けたのかなあと想像する。この句もその延長線上にあるような気がする。で、何故、福山雅治が山頭火の句を詠んでタイヤのCMなんだ?と誰もが思う。同じCMでもラジオのバージョンはすごい。男の声で「テレビを見ていたら福山雅治が・・・山頭火の句をよむ福山の声・・・タイヤのCMでなぜ山頭火なんだ?」何故を逆手にとったものだけど、このCMのラジオ。ロングバージョンはもっとおもしろい。 ②「今日の道のたんぽぽ咲いた」 ネットで「種田山頭火」を検索すると何番目かに『自由すぎる俳人「種田山頭火」の俳句がもはや俳句じゃない件 』というツイッターのスレッドに容易にたどり着く。山頭火の人物紹介の後に「その自由過ぎる俳句を紹介。というかこれは俳句なのだろうか?」 とのコメントがあってつぶやき系、哀愁漂う系、 何のひねりもない系、もはや意味不明系、弁当系等に分類されている。この句はつぶやき系に分類されている。スレッド主は山頭火がすごく好きで「これほどのレベルのつぶやきはツイッターでもなかなかない」「俳句は誰でもが作れ(季語や韻等々に縛られず)楽しめればいいんだよと山頭火がいっているようです」と結んでいる。 ③「捨てきれない荷物の重さまへうしろ」 ぼくのセレクトの一句。行乞行脚は「わたくし」を捨て仏の道への修行であり、自然の中で生きていくための旅のはずなのにふっと我に返ると沢山の思いを心に持って葛藤している・・・まさに、人間・山頭火の哀しさや寂しさが伝わってくる句でそうした思いをごまかすために酒をたくさん飲んで酔っ払って眠りについていたのかもしれない。 山頭火の日記、句は膨大な量で一度主な句をよんでみることをお勧めする。きっと気に入った句が見つかるはずだ。 |

帝国ホテル 2.15

詩織の結婚がいよいよ本決まりになった。お相手のご家族と帝国ホテル・伊勢長でランチ。

有楽町の北側にほとんど初めて行った。帝国劇場、宝塚劇場等が並んでいて、特に宝塚の前には全身白づくめの(バックまで)ソフトバンクの販売員のような格好の人たちが沢山集まっていて異様だった。何かの宗教みたい。

小豆島観光 2.21~22

気持ちの切り替えをしようと思って小豆島に行った。

阪急交通の2人5万円の団体旅行プラン。新幹線を含む東京からの交通費、宿泊費、島内観光を含めて土曜日出発プランなので格安。ただし、低気圧が近づいていてもしかして大雨かも。フェリーが欠航したらどうしよう。なんて考えながら出発。

小豆島

小豆島は、瀬戸内海・播磨灘にある島。行政区分は香川県小豆郡に属し、小豆島町、土庄町の2町からなり、人口は約30,000人。 古代には「あずきしま」と呼ばれ、その後中世までは「しょうずしま」と呼ばれた。

▽1日目

▽1日目7時過ぎに家を出る→9時過ぎ熊谷→(高崎線)→10:20東京駅集合→(新幹線「のぞみ」)→2時過ぎ岡山→(マリンライナー 瀬戸大橋通過)→3時過ぎ高松→(小豆島フェリー)→5時前土庄港(小豆島)着

約7時間。いろんな乗り物に乗って、目先が変わり、苦痛ではなかった。フェリーでたまたま隣になったおばあさんは優しく話しかけてきてくれて(話し方も穏やかで優しかった)すごく嬉しかったし、飽きなかった。今日のツアー参加者は総勢90名。年配の方がやはり多い。ホテル別の3台のバスに分乗してホテルへ。「ホテル水明」目の前の「エンジェル・ロード」がちょうど引き潮でいい感じ。夕飯の前に

ちょっと行ってきた。女房は「昔、多分来たと思う」と盛んに言っていた。風が柔らかく温かい。夕飯は「鯛づくし御膳」味が優しく、特に醤油がきつくない。そうめんも美味しい。鯛ご飯もいいねえ。醤油がきつくないせいか漬け物もあまり濃い味でなく美味しい。

▽二日目 ホテルを9時出発

・迷路の町と土渕海峡

世界で一番狭い海峡・・・なんだそうだが、まあいい。迷路の町は時間があればもっといたかった。アートの町でもあり特に町の中心の高台にあってシンボル的な西光寺三重の塔

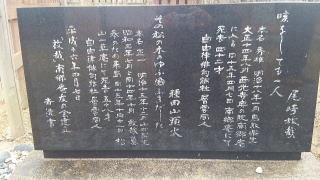

はなかなか風情があった。それよりびっくりしたのは西光寺が、自由律俳句の俳人として有名な「尾崎放哉」の終焉の地であったことだ。ここのところ、「種田山頭火」について勉強していてその中で「尾崎放哉」の名が出てきた。「種田山頭火」「尾崎放哉」両俳人ともよく言えば自由人、勝手気ままな人でそこが共通してウマがあったらしい。といってもあったのはただの1回。山頭火が放哉を訪ねて小豆島に来たときだけらしい。西光寺には放哉終焉の地の石碑と山頭火の句碑があり、もうこれだけでも遠くまで来た価値があると思った。放哉記念館にいってる時間がなくて残念。

・中山千枚田

ツアーガイドさんと運転手さんがとてもいい人で、わざわざ遠回りをして中山千枚田と歌舞伎舞台を見せてくれた。映画「八日目の蝉」の重要なシーンのロケ地だ。バスの中からだったが十分見られた感じ。

・田ノ浦地区(二十四の瞳映画村+京宝亭)

香川県の沖合に浮かぶ小豆島の田浦地区から南に700mの瀬戸内海を見渡す海岸沿いに位置する映画と教育テーマパークです。1987年に映画化された「二十四の瞳」のロケで使用された「岬の分教場」や、男先生の家、漁師の家、土産物屋など、14棟のオープンセットが公開されています。施設内には「壺井栄文学館」や、上映作品は「二十四の瞳」のみの映画館「ギャラリー松竹座映画館」、1950年代日本映画黄金期を紹介したギ ャラリーとアルマイトの食器が懐かしい給食セットが楽しめる「キネマの庵」などの施設を備えています。

また、村内の汐江川には愛嬌のあるコブ鯛をはじめ海の魚たちにエサやり体験や昭和に戻り絣(かすり)の着物をレンタルして散策するなどノスタルジックな雰囲気に浸ることもできます。

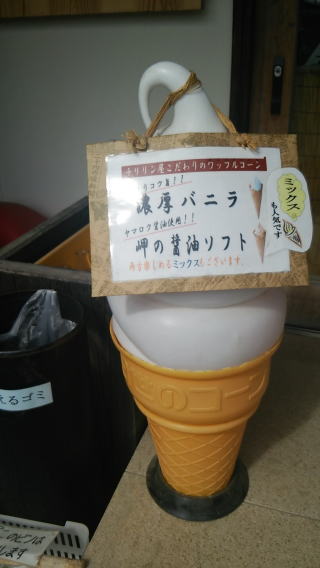

映画「二十四の瞳」といっても今の若いひとにとっては「なんじゃそりゃ」だと思う。実は自分でも原作を読んだことはないし、映画を見たこともナイ。ま、そういう話がここを舞台にしてあったんだよということだ。「八日目の蝉」のことも沢山紹介していた。作者がこの島を訪れて、舞台はこの島しかないと思って執筆したというのも頷けた。醤油ソフトが美味しかった。醤油ソフトがあるなら、佃煮ソフトもあるかもと言っていたらほんとにあったけど、買って食べている人は一人もいなかった。

途中、醤油やさんや佃煮やさんが並んでいる「醤(ひしお)の郷」の佃煮やさんによった。

試食が沢山。しょっぱくなくておいしい。醤油自体がしょっぱくないんだなあと改めて思った。

・寒霞渓展望台

日本三大渓谷美の一つと賞される寒霞渓は、瀬戸内海国立公園を代表する景勝地。200万年の歳月が創造した奇岩岩壁の渓谷に自生する植物が四季折々に姿を変える。ロープウェイからは渓谷美と島風景を、登山道からは動植物を観察することができる。

岩肌をぬってロープウエイが通過する。よくまあこんなところに作ったなあと感心してしまう。頂上は霧。なにもみえないし、寒い。

・国民宿舎「小豆島」

・国民宿舎「小豆島」ここで「ひしお丼とオリーブ入り素麺」のお昼。女房が「昔、ここに泊まった。実に30数年ぶり」と感激しきりだった。

・小豆島オリーブ公園(瀬戸内海と風車が広がる)

まあ、公園だ。たいしたところではない。

と、これで小豆島をあとにし、帰路へ。また7時間かけてね。熊谷11:57着、家には25:10着。車で行くより全然疲れない。旅行社の企画ツアーは初めてだったけれど、ツアーコンダクターもいい人で同じバスに乗っていた人たちもわがまま言う人たちではなかったので、楽しく行ってこられた。企画ツアーにまた行ってもいいかなあと思わせてくれた。お土産を予想外に沢山買ってきた。

と、これで小豆島をあとにし、帰路へ。また7時間かけてね。熊谷11:57着、家には25:10着。車で行くより全然疲れない。旅行社の企画ツアーは初めてだったけれど、ツアーコンダクターもいい人で同じバスに乗っていた人たちもわがまま言う人たちではなかったので、楽しく行ってこられた。企画ツアーにまた行ってもいいかなあと思わせてくれた。お土産を予想外に沢山買ってきた。

|

「はやし」二月の御膳 2.28

はやし「二月の膳」

・桜風味の甘酒と前菜(ブロッコリーといかの酢味噌)酢味噌が優しい味

・高野豆腐と蕗の煮物+切り干し大根のごま和え

・鯛ほぐし青菜飯

・草餅風味春のしんじょう

・ロティシュ+パイン添え

バランスがよく、なにより春を感じることのできるメニューでした。絶品です。

栃木市・星野遺跡「セツブンソウ群落」 2.28

高速に乗って栃木市まで行った。栃木市といっても一番奥で出流原の手前、500mも走ると鹿沼市になってしまう一番奥だ。 儚い優しい花だ。(個人的にはこの儚さがいい)

帰りに大根そばを食べた。

焼き肉

久々にどんさん亭に行ったけれど、まあ、体裁良く盛りつけてあるって感じ。

奥さんの誕生日3.11

東日本大震災から4年。この日を決して忘れることはない。TVも震災のことを忘れることがないよう繰り返し放送していた。

秋間梅林 3.

梅ジャムを買いに行った。残念ながら梅はあまり咲いていなかった。お店の人もなにか寂しそうに「震災以来人出はめっきり減ってしまって戻らない」と話していた。山火事があった。結局、5瓶買ってしまった。どのジャムが美味しいか食べ比べているけれど、いつもの「鎧田さんとところの一番ヨーグルトにあって美味しい気がする。

南

南公園~笠懸そしてウチ 3.

南公園なら梅が咲いているかも、と、行ってみた。夕日に照らされてきれいに梅が咲いていた。春の風が吹いていて温かくいい感じなんだけれど、心は晴れない。いろいろな何故ばかりで。岩宿遺跡ではカタクリが満開。アズマイチゲはもう夕方なので窄まったところだった。アマナも。(星野遺跡のキイロアマナはカタクリが開くと気配もなかった)家の福寿草も株を大きくして満開。

しばらくぶりに虎心3.21-引っ越し3.22

詩織が引っ越しするので手伝いに。往路で見事に道を間違え渋滞にも巻き込まれた。北千住~日吉へ。駅から慶応のキャンパスを突っ切っていく。部屋自体はいかにも新婚さん用だが、家具は学生時代から使っていたものなので部屋にそぐはない。帰りの環八も渋滞。

肩に痛みがあったが無理をして運転したのでちょっとその後が大変。

最悪の年度末

もう、最悪。最悪というのはこういうことをいうのだと身をもって体験した。とにかく、何をやっていても痛い。じっとしていても。卒業式~入学式、年度の準備等々、もう七転八倒・・・整形外科にも何軒かいったけどいうことは「身体を休めて、炎症を鎮めることです。」頸椎神経根症。頸椎の間が狭まって左手の指先までいっている神経を直接刺激している。新年度の準備をしていたが、誰も手伝ってくれないし、「管理職の仕事は管理職がやるべき」といった人もいて、絶対誰にも手伝ってもらわないと思った。痛み止めの注射も何本も打った。生まれて初めて座薬も使った。精神的にも悪かったけれど、人生の中で最も悪い年度末~年度始めだったことは言うまでもない。

中島美嘉コンサート4.4

これを楽しみにがんばってきた。

オープニングに度肝を抜かれたが、一言で言うと歌はへた。(特に雪の華はね)ORION,WILL等をカラオケでもっと上手に歌う人を沢山知っている。が、それを打ち消すだけでなく、それ以上に感動させてしまう、サムシングがある。総合的なステージングがすばらしい。

すっげえ良かった。客層はけっこう若くてかっこいい女の子や30代くらいのカップルが多いな。アップテンポとバラードを交互に歌ってメリハリのあるステージだった。

終わってから広瀬川の夜桜を堪能した。

セットリスト

1 candy girl

2 雪の華

3 メドレー (LOVE IS ECSTASY~初恋~GLAMOROUS SKY~一色~見えない星~LIFE~Over Load~STARS)

4 愛詞 (あいことば)

5 ひとり

6 WILL

7 Orion

8 Dear

9 Always

10 明日世界が終わるなら

11 声

12 I don't know

13 passion

14 Shut Up

15 Fed up

16 ALL HANDS TOGETHER

17 桜色舞うころ

18 僕が死のうと思ったのは

アンコール

19 Amazing Grace

20 A MIRACLE FOR YOU

3 メドレー (LOVE IS ECSTASY~初恋~GLAMOROUS SKY~一色~見えない星~LIFE~Over Load~STARS)

4 愛詞 (あいことば)

5 ひとり

6 WILL

7 Orion

8 Dear

9 Always

10 明日世界が終わるなら

11 声

12 I don't know

13 passion

14 Shut Up

15 Fed up

16 ALL HANDS TOGETHER

17 桜色舞うころ

18 僕が死のうと思ったのは

アンコール

19 Amazing Grace

20 A MIRACLE FOR YOU

イースタンリーグ4.5

育英高卒の甲子園優勝投手の高橋光成くんが凱旋登板、先発。思ったより観客も少ない。何年か前の桐高VS桐一の準決勝の時の方がビッシリ人が入っていた。高橋君は身体が大きくひときわ目立つ。同じく群馬での甲子園優勝投手の正田君よりも一回り大きく感じられる。でも、ピリッとしない内容だ。いつ降板かと思っていたら6回まで投げて、ルーキーは負けさせるわけにいかないんじゃないかと思っていたら、奇跡的に6回裏に同点に追いついて負け投手にはならなかった。持ってるものがあるのかも、もしかして。

運動公園は桜が満開。

神戸駅の花桃まつり 4.12

神戸駅で花桃祭りをやっているからと聞いて出かけてみた。桐生からはほんの40分。夕方、係の人たちが片付けしている時間なのに人は多い。撮り鉄も沢山。後日知人から聞いた話だが、午前中は大渋滞だったそう。桜より色が鮮やかでわた渓のトロッコ列車が走ってきたら、それは皆(撮り鉄でなくても)写真を撮りたくなるよね。

川内

1年の下校指導で一番遠いところまでついて行った。それにしても雨ばっかり。送って戻ってくるともう、ビショビショ。でも、歩いてみるとわかることも沢山ある。植物は低山系のものが多い。タンポポの植生は興味深かった。セイヨウタンポポとニホンタンポポが混在している。道路の端と川の近く、3丁目と5丁目。今は住み分けができているが、あと何年後かにはニホンタンポポはなくなってしまうのだろうか。スミレやジュウニヒトエ、クサノオウ等々たくさん咲いている。

アリが元気に活動をはじめた。

六本木 4.19

また、行ってしまった。その前に御徒町を堪能。ロンドンスポーツから始まって、羽根付き鯛焼き、○○のランチステーキ等々。ミッドタウンでアイスコーヒーを飲みながら読書しながら、詩織と奥さんを待って、結局、いつものようにトシ・ヨロイヅカのスイーツを買って帰った。(牡蠣を食べ過ぎて体調不良の人がいた)

ゴールデンウイーク

真名斗君は早々にスクーリング

①はやし四月の御膳

はやし・四月の膳は和で魯山人 になぞらえて。

サラダ・ニシソワーズ・・・ツナもツナじゃないみたい。見た目もきれい。美味しいのは当たり前。

春の幸五点盛り・・・竹の子、サワラの山椒焼き、わらび等々

蕗のお茶漬け・・・日本人にうまれてよかった。この美味しさがわかる味覚を持っていてよかった。

蓬のロールケーキ 抹茶アイスクリーム添え・・・まさに春

②オキナグサの群落を見に行った

「オキナグサの群落を見に行く」のがメインのつもりだったけど、知人に教えていただいた「かぜだより」というレ ストランに行ったのがよかった。こんなところにあるのだろうかという山奥に忽然と現れ、広い敷地、美味しい野菜、開放感、のんびり感・・・等々時間が止まったようで季節もちょうど良く本当に気持ちの良い時間を過ごすことができた。紹介してくれた方に感謝。

オキナグサはかなり地味な花で夕方だと花はつぼんでしまう。

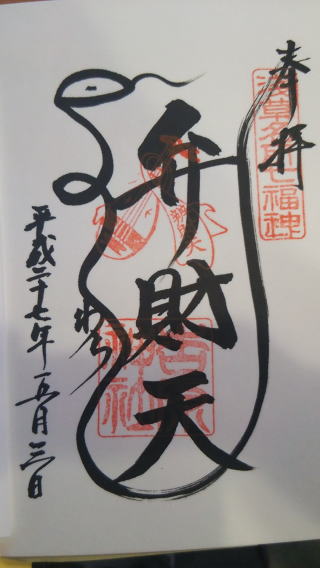

③吉原神社と總持寺~横浜

吉原神社と總持寺に朱印をもらいに行った。

吉原神社は最寄りの駅からかなり遠く、小さい。が、朱印をいただきに来ている方が何人もいる。遊女や風俗の女の人たちの心のよりどころだったのだろうかと想像しながらお参りした。すっごく歩いた。周りにはソープランド等が昼間から営業していて黒服のボーイがいたけれど(かつては呼び込みだったんだろうが、今は店の前に立っているだけ)暇そうだった。電柱の看板がいかにも吉原らしかった。

總持寺は横浜鶴見区にある。以前から来てみたかった曹洞宗の大本山だ。あらかじめネットで、御朱印でも今年はなんかで今年限定なこと、御朱印のプロの○○老師という方がいてその方が書いてくれる御朱印は特別、石原裕次郎の墓がある・・・等々調べておいた。

さすがに大きい。鶴見大学を経営していることをはじめて知った。というか鶴見大学はお寺の敷地内に隣接している。さすがに曹洞宗。ストイックな雰囲気で廊下は磨き込まれている。ネットで調べたとおり御朱印所で「できたら、老師の、達磨の御朱印を・・・」とお願いしたら快諾。石原裕次郎の墓を見て(見に来ていた人もいた)すべて回りきれないうちにもう拝願時間が終わってしまった。

④GW限定ステーキセット

某レストランの冷えたタマネギのスープの味見に。確かに冷えたタマネギのスープは美味しくて次の料理への期待が高まったが、ステーキは味の濃いソースでごまかして、ご飯はベチャベチャ(家で冷凍しておいたご飯を温め返しても、その方が美味しいくらい)スイーツはヤマザキの市販のものと変わらないよう。嫌いではない店なので敢えて苦言を。これを読んだら、マスター是非改善してがんばってもらいたい。

→

→

⑤樹木剪定

家のゴールドクレスト等もうどうしようもないくらい、大きく育ってある意味がんばってるんだけれど目に余るほどのがんばりなので剪定した。

⑥雪ん子リンゴ

店にあった最後の一箱をゲット。たまたまキャンセルがあっててに入りました。よかった。

雪んこりんご(雪の中に貯蔵したりんごのことです。昔から沼田に住んでいた人たちは、雪の中に白菜や大根をしまっておいて春になるとみずみずしい野菜を食べていたそうです。そこからヒントを得てスタートした雪ん子りんご。

雪の中は0℃以上にも以下にもならない天然チルド冷蔵庫。雪の中で冬を過ごしたりんご達はみずみずしさいっぱい、そして更に甘さを増して春に顔を出します。)

天狗の迦葉山は奥宮が10年に一度のご開帳。いつもの大天狗の後に昇殿できます。5/28迄限定。すごく混んでる。

10年後、果たして生きてるんだろうか。

植物植え替え 5.15

すごく疲れたけど、がんばった。門に付けてあるポットも土を入れ替えた。

左頬骨亀裂骨折 5.18

最近、つまづくことが多かったり、ものを落とすことも多く注意しなければと思っていたら、やはりつまづいて階段の上から顔からダイブ。気持ち悪いくらい痛かった。医者に行ってレントゲンを撮ってみると案の定「左頬骨亀裂骨折」血がまだ止まってないらしく安静にしていなさいと言うことだった。目の周りが殴られたように鬱血。顔の右左が相当違っている。そしたら「最近、前屈みに歩いていて足を引きずるように歩いていましたよ」といってくれた方がいた。気を付けないと。自分でもわかっていたけどね。大事なのはやはり、気持ちだと思う。胸を張って堂々としていよう。

ミラコスタ結婚式打ち合わせ

サングラスをかけてミラコスタに結婚式の打ち合わせに行った。しばらくぶりのTDS(と言っても中には入っていない)衣装合わせを確認して自分たちの衣装を借りて、ミラコスタのホテル内からショウをみた。音が何も聞こえない。

衣装変更

TDSで借りる手続きをしたモーニング、留め袖があまりにもバカ高なので、いつもの「いとけん」さんに見に行ったら、なんだ、1/3以下じゃねえか。それも、結構いいのが揃ってる!さすが、機どころ、さすが、桐生ということで早速TDSをキャンセルして衣装を送ってもらう手配をした。

芝浜ラーメン

美味しいラーメン屋さん発見というか名前は前から知っていたけれど、行く機会がなかった。1軒追加。桐生のラーメンのレベルも高くなってきた。

特にまぜめん、つけめんはあっさりの今まで出会ったことのない味。

(つけめんは六厘舎系の味、まぜめんはにんにくたっぷり油ぎとぎとというのが多いけど)若い人には物足りないかもしれない。

3種のチャーシューもそれぞれに美味しい。

最近の桐生のラーメンは本当に素敵!ほんとはあととんこつ系のうまい店があればなあ。

「はやし」五月の御膳

○軽いスモークの山女クレープ包み

和風なのに洋風。軽いスモークは桜のチップ?決してスモークの風味は前面には出さず、クレープに一緒に包みかんであるペシャメルソースのチーズと絶妙はハーモニーも生み出しでいる。山女の魚感も少しだけだしてその存在感も示している。先生の力の入った料理であることは間違いない。美味しい。

○じゅん菜ゼリー寄せ

まず考えたのは四角で出てくるかプリン型出てくるか、ということだったが、冷えた感じを出すのに写真のような盛りつけで納得。上にのっているのは子柚。ゼリーの下に旬の鱧が。ゼリーのおだしとじゅん菜の歯触りとおあじがピッタリあい、鱧にも抜群。子柚、ゼリーのなかの生姜もよいアクセントになっていて、これもうなってしまうほどの美味しさ。鱧が

じゅん菜の引き立て役となっているのが不思議。

○わらび湯葉その他三品

・蒟蒻煮物子柚付き

蒟蒻の煮物に子柚の苦味の相性がピッタリ。蒟蒻をこれだけあっさりで美味しく味付けられない。

・梅のてんぷら

まず梅をてんぷらにしようという発想が普通ではない。梅は塩で漬けていたということだったが、肉厚の丸々とした梅が採れたときにどこかで使おうと思って塩漬けにしておく、という長期的な料理人の考えが凄い。てんぷらとしてもあうんだ、というかてんぷらってなんでも美味しくしてしまうんだと驚かされた。御飯にあう。

・アスパラ胡麻合え

前にいただいた鯛茶漬けについていた胡麻合えの感じというと同じような手の込んだ作り方と先生が話てくれた。おいしくないわけがない。

・小汁としらす入り卵焼きかけ御飯

こづゆは茗荷がはいって上品な味。卵焼きはとろとろさがちょうどよい。

○チーズクレーム&カラメル、マンゴーのジェラート

もっとも好きなところ。温めたカラメルにチーズクレームはもうなにも言うことはないほど。(カラメルは先生自身が作ったのでなく、もう少し苦味がないとと満足してないようでした)

地震2回 5・31

今日は地震が2回。でも、慣れっこになっていて平気で「これは震度4にはならない。震源地は茨城南かな」なんて言ってる怖さを感じた。

龍苑丼

青春の味?高校生のころ週に2,3回は間違いなく食べていた。時々無性に食べたくなってしばらくぶりに。昔、龍苑丼+餃子なんていうときもあったことが懐かしく、ちょうどお客さんがいなかったのでオヤジさんとおばちゃんとも言葉を交わした。オヤジさんもおばちゃんも歳を重ねたなあって。自分も歳とったからね。

「どうしても食べたくなってきました。ずっと変わらない味で、これからもお願いします。」といって店を後にした。

はやし六月の御膳

あまり、印象に残っていない。写真だけ 。

朝摘みトウモロコシ

積み立てのトウモロコシをいただいた。生で食べても甘い。トウモロコシってこんなにおいしかったんだあ。

ミラコスタなう 2015.717

・まずはイントロ

女房と真名斗は前泊。前日は飲み会だった。六時ちょっと過ぎに家を出て熊谷から舞浜に向かった。京葉線に乗ると乗り合わせた人たちはほとんどがTDRに向かっていて車内がなんとなくウキウキした感じだ。デイズニー系のTシャツを着ている人ばっかりでバックからおもむろにミッキーの耳のカチューシャを付ける人、(猛暑日なのに)かぶり物をつける人もいる。とにかく明るい雰囲気。そして満員。隣にいた若い女の子のピアスはなんと、バズライトイヤーだ。携帯をいじっている人をみればカバーは皆デイズニー系(人のことはいえないが)

とにかく、舞浜に着いてモノレールに乗り換えミラコスタへ。ちょうど真名斗君と行き会う。

式場に行くとすぐに着替え。モーニングの着方がよくわからない。まあなんとかOK。すぐに式場への入り方の練習・・・(こうやって時間が過ぎていくんだと思いつつ)確かに時間は過ぎていって、写真を撮ったりしているうちにすぐに式。

・結婚式

式場の前で待っていると、「ワタシがこのまちのシッチョウでぇすぅ。ほんとにイ、おめでとおございま~すぅ。」やけに陽気な外人さん登場。元気に「ボンジョルノ~」と大きな声をかけて会場に入っていった。一応、花嫁の父なのでバージンロードを進んでいかねばならない。かつてこの日を想像して感動するんだろうなあとか思っていたが、以外にあっさりしていて感動しているような余裕のある時間はなかった。

と、式は始まり、市長の仲立ちで結婚のサインをした後に主賓のあいさつ。主賓の二人ともあいさつが上手。(大成建設とエノテカの偉い人)仕事柄、延々とつまらないことを30分も話しているような挨拶を聞くことが多いので、会社の紹介~本人の紹介と仕事内容等あっさり短く上手にまとめてくれていて目からウロコという感じだった。

いよいよケーキ入刀でミッキー、ミニーの登場。式場はワッと盛り上がった。詩織がなにより嬉しそう。すぐそばでミッキー・ミニーをみるとただのぬいぐるみで意外と小さい。あまり身長のない女の子がはいってるのかも、と思った。ミッキーミニーは10数分で退場。ナプキンもキャラクター風に折ってあったり、いろいろ工夫がある。食事は味わって食べている間はないがさすが、そこそこ美味しいしおしゃれ。

今日はそれぞれのテーブルに継ぎに行かねばならない。エノテカ・大成建設と企業の方々はノリもよく話もおもしろい。高校の同級生の子たち(音楽部でウチに泊まった子も何人もいる)は皆大人の女性に羽化していた・・・等々回っているうちにお色直しがあって、音楽部の余興。凝ったDVDから始まってデイズニーメロデイが続いて最後に「ホール・ニュー・ワールド」詩織もあの子たちも成長したなあと思ったらじわ~っとしてきた。さらに詩織も一緒になって歌い、最後にシッチーも登場させ、まるで「ボクを信じろ」あの場面を彷彿させた。感動のうちにいよいよ詩織の両親への手紙。感動よりどんなことを言うのかとかちょっとハラハラしてしまった。

・式後

式全体とするとすごくいい式だった。長くなくおしゃれで。一言で言うと都会的でデレデレとしてない凝縮された式だったと思う。終わってからミラコスタのお立ち台?に出て手を振ると皆が拍手をしてくれた。これも感動。写真を撮れなかったのがすごく残念。風が強かった。

写真撮影があったりしたあと、ミラコスタの部屋を見て(結構たいしたことない。只グッズがかわいい)衣装を宅急便で送った。とにかくミラコスタのロビーは人人人。

今日泊まるサンルートプラザにいった。そこのロビーでも結婚式を挙行していてここもひとだらけで雑然としている。部屋は船室風。何故船室風かというと、ツインくらいの広さの部屋をトリプルにして船室だよと強調して狭さをカモフラージュしているから?と疑ってしまう。まあ、いいんだけどねえ。夕飯を食べにイクスピアリへ。ビールを飲んでご飯を食べてから「レインフォレスト・カフェ」に行った。

TDS

(中に入るのは)久々のTDS。ファストパスをとろうトイストーリーマニアのところに行こうとしたが、ファストパスをとるだけで120分待ち。ということで、

タワー・オブテラー(初) 、タートルトーク(初)、ストームライダー、シンドバッドストーリーブック・ボヤッジ、マジックランプシアター、ジャンピンジェリーフィッシュ、スカットルのスクーター、マーメイドラグーンシアター(リニューアル後)初ジャズの劇場等々

ゆっくりゆっくり回った。結局、夜のショーも見てそれから帰った。

はやし七月の御膳

今月は和テイストに溢れた手の込んだ料理でした。

蛸二点・・・たこを「吉兆」風に使って、むしろ本元より美味しいかも。

冷たい南瓜のスープ・・・何か南瓜だけではないあじはココナッツオイルとわかってびっくり。

夏の胡麻和え等々四点盛り・・・夏野菜を炒めて胡麻和えにした。胡麻和えの範疇には収まり切れないあじだ。浅漬け、おかひじきも美味しい。

こづゆ・・・身は冬瓜。

黒蜜葛とおぐらアイスクリーム・・・濃厚な黒蜜も葛もアイスクリームも手作り。おいしくないわけがない。小倉アイスの大豆はショウガと煮込んであって新感覚だった。

浜松出張 7.29~30

全国大会にいけねばならなくて、しばらくぶりの新幹線。浜松駅に降りてすぐ、速攻で鰻屋に駆け込んだ。櫃まぶし茶漬けセット2980円なかなか美味しかったけれど1回食べればもういいや。二日目の弁当も鰻の2段弁当だった。二日間とも夜は飲み会。しばらくぶりでお酒を飲んだという感じ。少し時間があったので浜松城(徳川家康の出世城として名が通っているらしい)、楽器博物館によった。楽器博物館には初代のモーグシンセサイザー等置いてありちょっと感動。

さいぼくハム

メガモリセット+スペアリブ

全て食べるのは凄く大変でした。

高麗神社~聖天院

首から左腕が痛めて、左頬骨を骨折してから本当にしばらくぶりに車で出かけた。

高麗というのはかつての朝鮮の高麗で、端的に言えば朝鮮人(敢えてこういう言い方をする。北も韓国もないという意味で)の原点と もいえる場所だ。いろいろなところに朝鮮が見え隠れしている。

東北旅行 8.7~9

今年は東北。桐生祭りの日程と丸かぶり。メインは男鹿半島かな。

▽1日目

お昼は万代橋たもと・ピアバンダイのいつもの回転寿司屋さん。11時30分前というのに皆さんよくわかっていて、普段の日なのに30分待ち。さすがに美味しい。

笹川流れのこれもいつもの塩屋さんによって塩ソフトを食べて藻塩を購入。一昨年宿泊したあつみ温泉を通り越して、クラゲで有名な加茂水族館へ。すごく学習感が強くて案の定公立だった。クラゲの赤ちゃんの捕食の様子を顕微鏡で拡大しそれをスクリーンに映して見せてくれていた。なかなかおもしろかった。

宿泊は湯野浜温泉・・・風呂普通、料理も玄人とは言い切れず、仲居さんは自分のところの料理に誇りも持っていない、割烹ホテルと言っているんだから料理について少し説明があってもいいよなあ。そんな感じ。

▽2日目

男鹿半島・なまはげ伝承館に向かう。途中、庄内平野の道の駅でメロンを買う。(朝市で売っていたのの 1/2以下の値段。後日食べたが、アンデスメロンがやはり美味しかった)象潟(松尾芭蕉が訪れたことで有名。海岸沿いに風力発電所がある。)八郎潟などを通り過ぎる。結構時間がかかった。伝承館のなまはげ体験がなにしろ、おもしろかった。只単になまはげは家に来るのではなく、きちんとした意味・しきたりさらに家長ときちんと問答をして行くということを初めて知った。伝承館ではなまはげが家に来て帰って行くまでを再現してくれている。それが面白い。そしておじいさんたちの演技が上手い。一緒に体験していた子どもたちは皆大泣きしていた。怖いものがあるからこそ、秋田の子どもたちの学力は優れているのかなんて考えてしまった。30分近くショウがあったかな。バスできた団体と一緒でなかったのでよかった。なまはげかんの展示も面白かった。なまはげは宇宙人なのかもしれないと本気で思った。真山神社もいい感じだった。できたら、上ってみたい気がしていたが、断念。お昼は男鹿半島の最先端でザッパ汁定食。(石焼き定食が終わってしまっていた。残念)それから男鹿半島の海沿いを走って、まさかの五社堂参拝。まさかというのは山を登ったということだ。すっごくきつかった。ゴジラ岩にはちょうど日の入りの時に着いた。それから大館にホテルはルートイン。目の前に郷土料理の飲み屋があって、きりたんぽ定食を食べて、おなかいっぱいになった。

▽3日目

まず角館へ。最初からあまり期待はしてなくてきっと、一部だけなんだろうと思っていたら、そのとおり。た だし、土産物屋とかが少なかったのがよかったかな。武家屋敷会館で地元のお囃子とかの無料演奏をやっていて、関東のとはちょっと違う感じだった。まあ,その程度ですぐに中尊寺へ。

中尊寺はやはり初めて行ったんだと思う。記憶がない。金堂の曼荼羅の配置については独特なものがあり、かつていったことがある白水阿弥陀堂は金堂を模して造ったという。そんなことを思いながら金堂を拝願。すごい。とにかくすごい。奈良の大仏を造るのにあたり西行はわざわざここまで何度か来て寄進をお願いしたらしいが、それほど藤原氏が栄えていてお金を持っていたんだなあと体感できる。それほど素晴らしい。時間的には約3時間しかいられなかったが、もっとゆっくり見てみたい、しっかりとしたいいお寺だった。朱印も沢山もらったみたい。お守りは買っちゃだめと言われていたので買わなかった。次の日出勤だったので早めに帰った。

総走行距離は1500キロ。平均燃費が14km/hに。心配していた肩の痛み、腰の痛みが出なかったので一安心。

里帰り

お盆なので線香を上げに、詩織が里帰り。

この日の酒は・・・

Montes angel(スパークリングワイン、チリ、やや重い)

Cotes-Du-Rhone(白、南フランス、フルーティ甘い香り)

Fichimori(赤、イタリア、イチジク・チェリーが香ってフルーティ)

さらに

黒トリュフ入りマヨネーズソースまたは貝柱のリエットでスティック野菜を

いぶりがっこ

スモークタン

高いコーヒー

高いコーヒー 山梨へ 2015.8.17から18

夏休み最後に山梨に行った。

女房が「ここに泊まってみたい」と言って宿を取った。直前になってまわりの地図や旅行のガイドでどこに行くか考えた。出 発当日は雨。それも豪雨。迷いに迷って、(右回りにするか左回りにするか)1日目は身延山・久遠寺に向かうことにした。埼玉県内は前が見えないほどの雨で50キロ規制がかかっていた。桐生から3時間弱で甲府着。早速、お昼はほうとうとみみ。結構美味しいけど、量が半端ない。おなかいっぱいのまま身延山へ。大きな道場としての寺で見せるための寺ではない。若い修道僧がいたるところにいて移動は必ず駆け足。挨拶もしっかりしていて、そこらじゅうから法蓮華経が聞こえる。一言で言うとなにもかもでかい。そして新しい。日蓮宗の資金力の豊富さがそこかしこに感じられる。先述したように道場だ。日蓮の骨が納められているらしい。売店もあまりないが、事務系の方たちは仕事感が強い。ロープウェイで山頂・奥の院までいったが、霧で全く何も見えず、17時の最終便で上にいた人たちと一緒に降りてきた。普通の勤め人といった様子で本堂とかにも寄らずそのまま帰宅していた。修道僧や全体の雰囲気は良いが、寺自体は新しく、日蓮宗は真ん中に必ず日蓮の像があってそれが気になった。

宿泊は女房が旅行ガイドを見て一押しの南アルプス市「ガストホフ チェッカフラッグ川崎」。南アルプス市はなかなかすごいところで行っても行っても着かない。1車線の急な坂を登り夜叉神峠の登り口のところだった。到着時間を知らせておいたら、その時間に合わせて夕飯を用意してくれる。素人以上玄人未満くらいの料理かな。量はあっておなかがいっぱい。ただ、取り立ててこれは一押し・・・というものはない。風呂は内風呂とオーナー手作りの洞窟風呂。湯は掛け流しでぬるめ。が、優しい温泉で温まる。風呂から出たらもうやることはなく寝るだけ。

次の日

晴れ。白州のサントリー工場へ 。受付と同時に「運転手」というステッカーを首から下げる。すぐに工場見学を申し込むが11:20発。工場が博物館にもなっていてショップや博物館、特に博物館では昔のサントリーのCMを流していて懐かしく見ていた。そうこうするうちに11:20.バスに乗って「南アルプスの天然水」の工場とウィスキー貯蔵場等々を回る。バスに一人のガイドと安全確認のおじさんが乗って説明もわかりやすくしっかりしてくれるが映像化され管理され、あま

り面白いとはいえない。サントリーの大泉のビール工場や恵比寿の恵比寿ビールの工場等の方がよかったかなあ。と、最後に,試飲コーナーがあって、つまみのナッツををもらってから一杯目が「白州」+「南アルプスの天然水」+「ソーダ」→ハイボールただし薄いと言うことだった。さらに一人3杯まで。ノンアルコールは「なっちゃん」と「お茶」と「天然水」こちらは何杯でもOK。と、まあまあ楽しめた。

次は、隣のシャトレーゼの工場へ。いっぱいなじゃないかという予想の元に急いで行ったけど、すんなり入れた。ただし、ガールスカウトのような団体が並んでいる。そこを通り越していくと、説明も何もなくただ勝手に見ていくシステム。あんこの甘いにおいの中を抜けていくと・・・。なんじゃこりゃ。広い空間で沢山の人がアイスを食べている。20分の制限があるとか、工場に入るのに1時間待ちとか聞いていたけど、ほんとになんじゃこりゃ、だ。勝手に好き放題にアイスを食べている。おなかが空いていたのですぐに食べ始める。時間制限無し、数の制限無し。ただし、種類が制限されている。(毎日10種日替わりらしい)今日のアイスは ①クッキークランチバー②かき氷バーソーダ③つぶつぶミカンバー④ラムネアイスバー⑤しぼりたて八ヶ岳濃厚ミルク⑥かき氷いちご⑧たい焼き最中バニラ⑨ワッフルコーンブルーベリーチーズ・・・あと一つは忘れた。⑧、⑨を中心にとにかく食べた。結局、5つ食べたことになる。お昼代わり。アイスでもおなかがいっぱいになるんだという貴重な経験をした。(その後数日間おなかがゴロゴロいっていたのは予想通り)

その後、国道11号・八ヶ岳高原ラインを通り、かつての小海線(名称変更した)のそばを通って清里を抜けて帰った。途中、山梨県内で桃を買って帰ったが、後日食べてみると美味しいものではなく、残念だった。

総走行距離は800キロたいしたことない。

はやし八月の御膳

○冷菜二品

・枝豆とスウィートポテト

スウィートポテトの中にとびっこが入っていて、そのぷちぷち感がたまりません。

・冷たいトマトのスープ

トマトなのに透明。だけどトマト味。これはどうしたことだ。そして、うまい。パセリ、セロリがちょうどよく隠し味にはいっている。衝撃的。あとで先生にお聞きしたら、トマトを裏漉しして一晩静かにおいてその上澄みを使ったということだった。なるほど。

○小松菜カレー海老のせ他三種

・小松菜カレー海老のせ+五穀米

海老は本当に美味しい。海老そのものの味がストレートに出ている。五穀米、好き。おかわりさせてもらっちゃった。小松菜カレーは不思議な味。小さな手作りナンがついていたけど、他三種と一緒の方があっていたような気がする。

・キューリのアボカドソースは絶品。さっぱりしていて濃厚。

・キノコのソテー。キノコ好きにはたまらんのう。

・焼きナスのマヨネーズソース。焼きナスはかわを剥いてあって、自家製マヨネーズ。和と洋が混じりあっていい感じ。うまい。

○ぶどうのムース

ぶどうのシャーベットは濃厚。ムースは単体で食べた方がいいかな。ぶどうの粒を、一粒一粒裏漉ししたんだろうなと、想像した。美味しい。

納涼会 8.29

1年ぶりに同窓会納涼会。途中で雨が降ってきてしまった。2学期が始まってからずっと雨。

ぐんまちゃんがきたきた 9.4

旬彩工房橋本 9.5

フルーツランチプレート

桐生のお洒落なお店発見。フルーツパーラーを作りたかったらしいです。雑穀パンにココナッツオイ ル+蜂蜜(オーストラリア産のあまり

多く取れない蜂蜜)さらにその上に旬のフルーツをのせて・・・う、うまい。そう、唸ってしまうほどの絶妙なバランス。フルーツ自体も美味しいんだよなぁ。

生ハムに梨というくみあわせも思いつかない。フルーツのカットにも気を使っている。ジェラートもみずみずしく、マスターにお聞きしたら、お店でしぼりたての果汁をわびさびやさんに直ぐに持っていってそのままジェラートにしてもらうんだとか。美味しくないはずがない。ただ少し量が。すきな人には堪らないお店で、桐生だからやっていけるお店だとおもった。

里見なし

里見になしを買いに行ってきた。豊水、幸水、プラム、プルーン・・・。プルーンはジャム用というので安く買ってきて皮ごと煮てすんごく美味しいジャムができた。

アラムニー

有鄰館でCaboのミュージカルが上演されているのとほぼ同じ時間、けやきウオークでは

アラムニーのステージがあった。どちらか迷って、結局アラムニーを見に行った。がんばっていた。思わず応援したくなってしまう感じ。Tonightがよかった。ウエストサイドストーリーを改めてまた見ようと思った。

シルバーウィーク

北陸へ

▽1日目

5連休になるのは11年後というので、粘りに粘って2日前のキャンセルのビジネスホテルをやっととって北陸・能登半島へ向かった。北関東道~上信越道~北陸道へ。高崎JC,藤岡JCでちょっと渋滞しただけで、まったく渋滞なし。ただし、金沢市内に入ると少し混み始め主計町~近江市場のあたりの歩道は人人人。車はあまり混んでない感じ。まずは

目的地の21世紀美術館へ。兼六園のそば市役所の隣にある。駐車場30分待ちという表示があったけれど、10分で停められた。ちょうど前の日に「しやがれ」で翔くんと石原さとみがきたばっかりということもあり混雑MAX。すれ違う人の会話のなかに「翔くんがこうやってた・・・」「石原さとみが聞いてた・・・」等聞こえる。お昼を食べるところもない。中を見るのに無料ゾーンもあるが、たとえば有名な「プール」だが上の部分は無料ゾーンにあって底は有料ゾーンだ。結構上手なやり方で有料ゾーンへのチケットは1300円だったかな?チケットを買うのに30分待ち。全体的な印象としては作品が皆おおががりで子どもっぽい。大人の美術館じゃないなという印象は否めない。世界平和や戦争反対を表すのに芸術的という以前の無名の作家がほとんどだった。そういう意味で芸術性はイマイチ。美術館の評価も同様。といいながら、約6時間そこにいた。すぐにそれから高岡のスーパーHへ。ホテルのそばの居酒屋にいったけど、刺身がしょぼくて、ナマコ、メヒカリ唐揚げニシンの煮付け等もイマイチ。かえって朝食の方が充実していたくらいかな。

▽2日目

氣多大社→能登の代表的なパワースポット。それはそだよね、氣が多い神社なんだから。

天然記念物で名前のごとく誰も足を踏み入れることができないことのできない「入らずの森」の一番奥 に奥宮があるという話だ。鳥居の真ん前から海が見えて、この日は遠くからでも海が静かなのがわかった。

能登金剛→ちょうど,ロードレースをやっていてほとんどコースが同じだった。

・巌門 能登に来たら見てみたいと思ったところだ。能登金剛を代表するスポット。洞窟、千枚敷・・・見所満載。時間があれば遊覧船で回っても良かったんだけれど、雄大な岩がそびえる海岸はやはり日本海。千畳敷にはタイドプールが沢山あって動植物が豊富だった。たくさん卵を抱えた蟹を見つけたりイソギンチャクに触ってみたり・・・童心に返ってしまった。

・ヤセの断崖・義経の船隠し ヤセの断崖は松本清張「ゼロの焦点」で有名になった自殺の名所。崖の一番は時までいけるかとちょっと楽しみにしていたけれど柵ができていた。

總持寺祖院→鶴見のあの總持寺の元となったところで大火を機に鶴見に総移転したということだったが、何年か前の大地震の爪痕がまだ残っていて改修工事が進んでいた。荘厳な

歴史を感じさせてくれる建物だった。

輪島朝市→の立つ町に立ち寄った。2時か3時までは店もやっているらしいという情報が

あったけれど、到着は15:30頃。店はすべて休み時間。昼食を食べ逃した。ロードレースのこの日のゴールも同じ場所だった。ただそれだけ。

白米千枚田→海と空と山に囲まれた絶景。ちょうど夕焼けの時間帯で光の当たり方も素晴らしかった。ちょっと見て帰ろうと思っていたが、予想外にいいところで、NHK朝の連続ドラマ「まれ」のロケをやってたり(主演の土屋太凰をみたけれど、そこらへんにいるようなごく普通のコだった。)夕焼けがきれいだったりで結構長くいた。18時前には売店は完全閉店していた。

結局、途中で寝たり、夕飯食べたりと帰るのにすごく時間がかかった。

走行距離は約1300キロ。1泊2日だとちょっときついかなという距離で、食事に恵まれない旅だった。平均走行距離はさらに伸びて14.4km/L。

ディズニーオンクラシック 9.27

ディズニーオンクラシック 9.27今年もいってきましたディズニーオンクラシック。特集は「美女と野獣」。ビーアワアゲストはベストでした。今日も温かな気持ちになって帰ってきた。

今年のテーマは「I Love You ~きせきの言葉」

第1部

1 東京ディズニーランド・エレクトリカルパレード・ドリームライツ

2 I will sing

3 Sparkle -輝きを信じて-

4 ワンス・アポン・ア・タイム

5 ホール・ニュー・ワールド

6 組曲:『スター・ウォーズ』」。

第2部 「美女と野獣」

プロローグ

朝の風景

強いぞ、ガストン

ひとりぼっちの晩餐会

愛の芽生え

人間に戻りたい

美女と野獣

夜襲の歌

美女と野獣 等々

アンコール~星に願いを

スーパームーン

月の満ち欠けによって地球の磁場が変わり、海では大潮とかが起こり、女の人もその磁場を身体全体で感じている人もいるんだと聞いた。女の人のことはよく分からないが生理があるからそういうのを感じるのかなあ。生理がなくなると地球の磁場の変化は感じられなくなってしまうんだろうか。不思議。地球と一緒に生きているっていうのを体感し、もしかして自然を敏感に感じられるってことは地球と共に生きてた証なのかもしれない。

カヤック体験 10.4

おととしから言っていた「カヤック体験」を中禅寺湖でしてきた。同級生の好意で。梅田湖で5年生がやっているカヌーとは比べものにならないほどスマートで水の抵抗が少なくすごくスピードが出る。オーナーの川村氏は西表島をカヤックで回ったと聞いた。自然を体中で感じていろんな生物にも出会えたんだろうと羨ましくなった。中禅寺湖は風が出てきて寒かった。結構一生懸命こいだらパンツまで濡らしてしまった。

帰りに竜頭の滝に寄ったが紅葉のピークには1週間くらい早い感じだった。

神楽坂とミュージカル「リトル・マーメイド」 10/10

ちょっと、うれしいこと、というか10年の区切りがつく出来事があったので、また、たまたまチケットを手に入れることができたので 四季のミュージカル「リトル・マーメイド」に行った。なんと、2Fの1列目と1Fの1列目。

と、その前にお昼は神楽坂のフレンチ。いくつか店を調べて行ったけれど、見つからないしランチタイム終了時間になってしまい、結局,「カフェ ル・コキヤ-ジュ」に行った。2000円だったけれどその満足感・充実感は半端じゃない。美味しい、満腹、コスパもほんとにバッチリ。前菜のサラダからして美味しい。ドレッシングもいい味。メインは豚肉のコンフィ・・・肉はやはり豚肉だよね。繰り返しになるが量も味ももう手放しで美味しい。さらにスイーツのテリーヌドウショコラもなんて美味しいんだ。群馬では食べられない。(神楽坂のランチでネットで検索するとヒットする店だけあるとものすごく満足した)懐かしのカナルカフェは相変わらず混んでいた。

さて、ミュージカル「リトル・マーメイド」

TDSのシアターと仕掛けが違うのかとか2週間前にデイズニーオンクラッシックで聞いた「I」(ミュージカル「リトルマーメイド」のために作られた曲)はどこで歌われるんだろうかとか原曲をどのくらい編曲してあるんだろうか等々いろんな思いを巡らせながら、かつて「美女と野獣」を上演していた四季劇場「春」に向かった。

結論から言うと、「良かったけれど、そこそこで舞台装置等の工夫は今ひとつ、さらに脚本もイージーな感じ」かな。決して悪いと行っているのではないが。「美女と野獣」を見たときも同じようなことを感じたんだけれど。出演者が少ないこともあるし、演奏は生ではないし、「キャッツ」「ライオンキング」等での予想外のことがないということかな。歌の歌詞は映画版と違っていてちょっと無理がある。また、アースラの立場、アースラを倒す場面などすごく都合のいい展開で舞台上で簡単にすんなりと流れるように作ってあるとしか思えない・・・。ってみな悪口じゃないか。決して悪くはないんだ。それ以上のものを求めすぎてしまうんだよなあ。(それだけ期待大ということ!)2度目はないでしょうが、CD、タオル、チャーム等を買ってしまったということは付記しておく。

沢田研二コンサート 10/17

沢田研二コンサート 10/17今年も行ってしまいましたジュリーのコンサート。伊勢崎市民会館の前から15番目の真ん中でオペラグラスはいらない。艶っぽい声も少し疲れた感じがあって、また、追憶は高音がでなくて(特に前半は)だいじょうぶかとこちらが心配するほどだったが、がんばっていた。特に亡くなった加瀬邦彦作曲の楽曲中心で、「自分のために作ってくれた曲を歌います」といって一所懸命歌っている姿がなかなかかっこよかった。(バッド・チューニング、きわどい季節なんかはもう聞けないかなあと思うとすっごく貴重だし感涙モノだった。)

セットリスト

1危険なふたり

2恋は邪魔もの

3許されない愛

4死んでもいい

5白い部屋

6追憶

7あなたへの愛

8胸いっぱいの悲しみ

9おまえがパラダイス

10夕なぎ

11泣きべそなブラッド・ムーン

12涙まみれFIRE FIGHTER

13こっちの水苦いぞ

14限界臨界

15ウィンクでさよなら

16バイバイジェラシー

17甘いたわむれ

18恋のバッドチューニング

19ねじれた祈り

20きわどい季節

~アンコール

21TOKIO

22気になるお前

23海にむけて

リンゴを買いに行く&山賊焼き

リンゴを買いに行く&山賊焼きいつもの沼田のリンゴ屋さんにリンゴを買いに行った。美味しいリンゴはナガノスイート。ジュース用のリンゴも買って、ついでに川場の道の駅と吉祥寺に行った。山賊焼きのところがけっこう空いていて、初めて食べられた。

携帯壊れる&ふぐ 11月

携帯が壊れた。というより、フル充電しても電池がすぐ終わってしまう。半日ももたない。そこでソフトバンクに行ったけど(相生の新しくなったところ)、対応が無茶苦茶悪い。(何も見ず)「修理にだします。中身はすべて消えてしまいます。バックアップはご自分でとってください。」とりあえず、保留にしてみどり市のソフトバンクに行くと・・・

(ちゃんと見てくれて)「最近、アプリを入れられました?」「電池が長持ちするって言うアプリを。」「やはり、ですか。そのアプリにウィルスがついていて、余計に電気を食っているようです。バックアップはお済みですか?こちらで操作をするのはできないんで申し訳ありません・・・」

同じ対応でも違うでしょ。結局修理に出して直ってきた。けっこうすぐに復活したが、LINE等いくつかのアプリはパスワード等が分からず、最初から。というか全部消えた。

首~肩の痛みで医者に行った分の保険がおりて、3人でふぐを食べた。中川で食べたが,三浦屋の方が美味しいのではと話していた。

庭の植物を植え替えた 11.3

絵をかきに行った 11.7

かねてから、「絵を描きたい」といろんなところで言っていたんだけれど、知人に誘われて人物スケッチの会に行った。初めてのモデルさんがいてのスケッチ。すごく不安だったけれど、書いてみるともっと書いてみたくなる。不思議だ。あっという間の数時間。今度はパステルとか木炭を使って書いてみようと思った。そこで書いていた方々は年配の方が中心だったけれど、みなパワフルな方々で面白い人たちだった。

甲府出張 11.12~13

関東ブロック大会で甲府に行った。行って帰ってきただけ。鳥モツもほうとうも食べなかった。林真理子の講演を聞いたけれど、自分のことをしゃべってるだけでお金になっていいなと思った。甲府の歓楽街の一角にあるビジネスホテルに泊まったが歓楽街を歩いていて(そこを通らないとホテルにいけない)我々の何十倍もの客引きがいて暇そうで、我々がこうして甲府を訪れるだけでも経済効果はあるんだろうと思った。

本当に行って帰ってきただけ。宴会もあったけど。

ボジョレーヌーボー 11.19

ボジョレーヌーボー 11.19今年のボジョレーヌーボジョレー・ヌーボーはなかなか美味しい。フルーティーなかんじが少なめです。.

秩父にモミジを見に行った 11.23

いろいろ仕事が忙しくてえびす講もB級グルメ選手権もいけなかった。で、やっと大きな仕事が済んだので。

(友人のFBに誘われて)西善寺のもみじを見に行った。

しばらくぶりに美味しい蕎麦に巡りあいました。横瀬の「花いかだ」の新蕎麦、天ぷら、新蕎麦プリン。蕎麦つゆが濃いのにしょっぱくなくて、そのことを若い店主につたえるととても喜んで、わざわざここから仕入れているんですと話してくれました。柚子の天ぷらも新感覚。新蕎麦プリンは優しい甘さで芳ばしくパンナコッタという感じでした。

傍らにいらした女のかたも群馬のひとで、話してみるとわざわざ桐生・吾妻山まで登りに来るとおっしゃっていました。

東京~横浜 11.28

今年はイルミネーションを見に行ってないから、行こうということで(というより、女房が用事があって娘のところにいくからついでに)本当はミッドタウンとかに行こうと思っていたけれど、途中寄るのは川崎、帰着点が横浜・日吉・・・とそこまで決まっていたので、結局、神宮(いちょう並木)~品川(高野山東京別院)~川崎(川崎大師)~横浜。神宮(いちょう並木)

神宮に行ったのはしばらくぶりだった。いちょう祭りをやっているしそれに併せてご当地B級グルメ大会、秩父宮ラグビー場ではサクラセブンの試合をやっていて、人人人。いちょうの先端がもみの木のように尖っていてきれいな形をしてメスだけ?またはオスだけらしく、銀杏は落ちていない。かつて見た千鳥が淵のサクラも江戸時代に何100年後かを

見据えて植えられた聞いた。ここのいちょうも(大正時代かな?昭和初期かな?)何十年後かを考えて植えられたという。すごいことだと思う。表参道のほんのちょっと先だ。

品川(高野山東京別院)

高輪の閑静な住宅街にたたずむ高野山の出張所。子どもたちが境内で遊んでいたりして地域に密着しているんだなと思った。四国の八十八箇所霊場巡りのミニチュア版があった。

お昼は品川麺達の一角(注:補強工事中で2件しか営業していなかった)の11/16に

開店したての「なんつっ亭」黒いスープがメインだけど、あえてにぼし豚骨を選択。表現しにくいなかなか不思議な味だった。

川崎(川崎大師)

本日のメインの一つ、川崎大師。でも、見事に期待を裏切ってくれた。皆建物が新しくけっこうお金をかけている様子。境内も広く建物等も沢山あるが一貫してないし、なんかとってつけたような感じ。どこも落ち着かない。本堂でしばらく静かにしてたけれどそこが一番落ちついた。五重塔は八角で珍しかったが、30年くらい前に作られたモノで、太鼓橋は今年完成したばかり。参道から聞こえてくる名物の飴を切る音は人が来ると始めて。

七五三の子らが多かった。

横浜

前述したように本当は六本木に行きたかった。でも、横浜。まず、ベイクオーター。ツリーが設置されたらしいというので行ってみると、ツリーの周辺に外人さんが沢山いて陽気に写真を撮っている。写真を撮るだけでも外人さんはとても楽しそうだ。そして横浜らしい光景。続いてマークイズ~ランドマークタワーのツリー。今年は福山雅治のプロデユースのツリーでMFのマーク入り。ドッグヤードでは福山のライブのプロテクションマッピングをやっていた。(あっという間に終わってしまったが)

横浜は夜歩いていても寒くない。風が冷たくない。子どもも沢山歩いている。この日はちょうど満月だった。赤レンガ倉庫まで歩いて行くつもりだったけれど、時間がなくてまたけっこう疲れたんでここで断念。

帰りの東京~上野ラインはもう横浜から座れて爆睡だったが、途中でなんか遅延になって

どこか田舎の駅で急行列車を通過させるのずっと停まってしまい、ちょうど出口のすぐ近くに座っていて出口が開きっぱなしなのですごく寒くて目が覚めた。熊谷まですごく時間がかかった。

館林・県立博物館

館林・県立博物館「船越桂の木彫がすごくいい。しばらくぶりに感動した」というので、行ってみた。結論から言うとあまり好きではない。というか感性の違いを感じた。木彫りというのはすごいと思うが。具体的に言うと、山云々・・・という作品では木彫りの人間の身体が山になっていたり、言葉の手・・・とかいう作品では肩のところから3番目の手が出ている。少し子どもっぽくないかなと思った。(逆にわかりやすくていいか?)さらに最近はヌードの作品が多いらしいんだけど、ほとんどすべての作品が同じ乳房の形で(たぶんそれは作者の理想型なんだろうけど、型があるんだろうか?)没個性的だった。

タイヤ交換

一気に3台のタイヤをスタッドレスに換えた。ところが、1台アテンザのタイヤのボルトを締め忘れそれで走行した。その後もなんか調子が悪い。数日後、夜走っていたところ、音がするようになって、たまたま一緒にいた知人の知っているGSで急遽見てもらった。

・ボルトがよく締まってなくて走っているうちに緩む。・アルミホイールのボルトの穴が擦れて大きくなり楕円形になっている・・・ということで「このまま走行すれば外れてしまう危険性がある」「車はこのまま置いていってタイヤを交換した方が良い」等々さんざん脅かされた。結局、もう一度ボルトを締め直して今も普通に走っている。が、新しくタイヤ+ホイールセットを買い、付け直すつもり。

ワールドスクエア・イルミネーション

ワールドスクエアでイルミネーションを始めた、しかも夜間は入場料が安い、さらにここのところ気温も高い・・・で、行ってみた。駐車料金500円→16時から無料、入場料金2500円→16時30分から1500円(しかも場内で使える500円の金券付き)とお得感一杯で入場。行ったのは2回目10数年ぶり。けっこう楽しく見られた。海外の建物はすごいと改めて思った。よくできている。姫路城がちゃちく作ってあった。なお、使える金券1000円分は、500円のコーヒーセット、さらに500円の餃子味柿の種に使った。帰りに水沼?の有名な自販機でうどんを買って食べた。けっこう買って食べてる人がいる。

アテンザ3年目に突入

買って丸2年が過ぎて走行距離は30000kmを過ぎたところ。

「母と暮らして」を観てきた

一言で言うと山田洋次流の反戦映画だ。

山田洋次監督は「この映画はファンタジー」と自分自身で話していたが、照れくさくて「これは反戦映画だ。」といえないのかもしれない。脚本、撮影、映画の中の笑い等一時代前のものだといわざるをえない。さらに舞台のような転換。意識して(こだわって)監督がとってのだとは容易に想像できるが、それが成功しているとは思えない。気になった点をいくつか挙げてみる。

・映画自体長すぎる。

特に前半の黒木華とニノの二人のからみは二人とも初々しく(二人の実年齢で考えればアウトだが)よかったものの、後半のニノと吉永小百合二人の思いでのエピソードはいくつもいらない。中途半端。ここら辺をカットしてぐっとぎょうしゅくしてもよかったかな。

・吉永小百合はどこまでも吉永小百合。

お母さんじゃなくてその前に吉永小百合なんだなあ。これは吉永小百合だからしかたがない、という人もいるかもしれないが、いつまでも黒髪、「痩せた」といわれても全く痩せてない感じ、いつも棒読み、死ぬ前も台詞がしっかりしている・・・等々。いつまでもきれいなことは確かだけれど、渾身の演技というのがみえてこない。力は入っていた感じだったけれど。

・長くて古めかしい台詞回しと類型的な展開。

昭和の時代の話でニノと黒木華を使ったというところには共感できる。が、山田洋次監督が「自分はユーモアのセンスもあるんだ」というところを見せたくて、それをニノに託した。ニノが上手に演じたけれど一言で言うと古い。台詞全体にもそれは言える。ストーリーも上海のおじさんの告白、黒木華の結婚、そして母親・吉永小百合の死と、ほとんど全てが予想の範囲内であってこういうのはある意味寅さん的で安心してみていられる映画である。(個人的には山田監督のそこが好きではない)ニノ(ジャニーズとは思えない。岡田君より上手いかも。長回しのしかも舞台的なあんな長い台詞をきちんとこなしていた。)、黒木華の演技はよかった。出色だった。

誤解してもらいたくない。決して悪いと言っているのではない。

さらに、原民喜「夏の花」は原爆文学の最高峰の一作で有り昔から好きな作家だ。その原民喜の「鎮魂歌」を坂本龍一が作曲してそれがエンデイングとなっている。映像的にはあまりいただけないが、多分、坂本龍一もすごく力を入れて曲を作ったものと思われる。泣くことを期待してみたけれどほとんど泣けなかった。これは、 期待値が高すぎたのかもしれない。

2回目のデッサン会

思うように書けない。やはり難しいんだなあ。忙しい。

初雪

赤城山に初雪。去年より遅い。空が真っ青。温かいのですぐに溶けてしまった。

クリスマスイブ

一応2学期が終わったということでシロクマのワインとフライドチキンで乾杯!(次の日出かけるからおとなしく)

いつの間にか気づいたら庭の木の葉がなくなっている。

大阪 2015.12.25~27

この時期に無理だよなあ、と思いながら宿泊+新幹線往復切符がとれた。それも格安。

▽1日目

・大阪城→大阪は実はあまり行ったことがない。で、まずは定番の大阪城。広いんだなあ、これが。巨大な石積み、天守閣も大きいし、資料も沢山。見所は多い。

・道頓堀→学生の時にきて以来だから実に30数年ぶり。人が多い。大阪の人は(人口が多いせいか)たまあに格好がいいコ、きれいなコもいる。串あげ(新世界だるま)、たこ焼き(たこ八)どれも美味しい。みなビールにあう。

・丸一ホテル→ビジネスホテルの老舗で梅田の歓楽街の真ん中にある。トリプル~バストイレのない部屋までいろいろ。目の前はラブホと熟女クラブ、ビキニバー、風俗案内所、ニューハーフなんとか事務所等々。窓から見下ろすと客引きのお兄さんが暇そうに立っていて、風俗案内所には男も女もひっきりなしに出入りがある。たちんぼらしきお姉さんもいったりきたり。それにしても不思議だったのは午前一時頃にラブホからでてきたカップル。

泊まらないでどこに行ったんだろう?

▽2日目

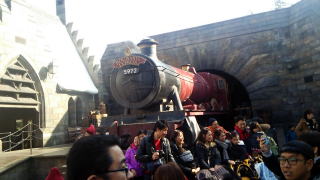

▽2日目・USJ→初体験のUSJはクリスマス。

ハリーのエリアは人人人・・・

オリバンダーの杖の店があって、それぞれの(ポッターのとかスネイプのとか)つえを売ってる。総じて何でも高い。(詳しいことは後述)

ポッター&フォビドゥン・ジャーニーはいままで体験したどのアトラクションよりもすごくで速くて気持ちがわるくなった。

・経験したアトラクションは、①アメージング・アドベンチャー・オブ・スパイダーマン、②ジュラシック・パーク・ライド、③ジョーズ、④バック・トウ・ザ・フューチャー・ライド、⑤ウオーターワールド、⑥シュレック4D、⑦ターミネーター、⑧モンスター・ロックンロールショウ、⑨ポッター&フォビドゥン・ジャーニー、⑩天使のくれた奇跡(ショー)

①アメージング・アドベンチャー・オブ・スパイダーマン→④バック・トウ・ザ・フューチャー・ライド→⑨ポッター&フォビドゥン・ジャーニーと3つのアトラクションを続けてみたのはちょっとハードで気持ちが悪くなった。

②天使のくれた奇跡(ショー)は壮大なショーだったけど、根本はデイズニーとかわらないと思った。ドローンを使っていたのが斬新。

でも、疲れた。

▽3日目

・新世界→なかなか不思議な世界。ジャンジャン横町も面白かった。坂田三吉はここ出身なんだなあ。お好み焼き(風月)は20分鉄板の上で焼いてくれて美味しかった。

・海遊館→世界最大級の水槽があって、ジンベイザメのいる水族館。おおきな水槽を回らせて見せるなかなかしゃれた作り。ただし、あまり種類は多くない。オウサマペンギンのパレードがかわいかった。大道芸が楽しかった。

今日は大晦日

USJから帰ってきて冷静に考えてみた。

とにかく、高い。特にハリーポッターエリア。

・まず、

入場パス6200円(誕生日割引)

➕

エクスプレス5パス7100円(入場者が多い日は高くなる)

TDRのファストパスをお金で買っている感じで5つのアトラクションに待ちがあまりなく乗れる

これでもう、13000円越え

・エクスプレスパスにはハリーのアトラクションがふくまれているため必ずエリアには入れる。た だし時間指定。ちなみに3週間前の予約だったが19時以降しか取れなかった。

注:入場者制限をしているのでUSJにいってもハリーのエリアに入れないこともあるらしい。

ハリーのアトラクションはなんと、220分待ちだった。

・ハリーのエリアやアトラクションについて紹介している番組は沢山あるけど、どこも値段を紹介していない。お土産とか買う気満々だったのに値段を見たら一気に覚めてしまった。その例を挙げると。

百味ビーンズ→1800円

カエルチョコ→1200円

各寮のローブ→14000円

ネクタイ、マフラー類→4700円~

Tシャツ(いくつも種類有)→3600円~

杖→3800円

ちなみに

杖、ローブ、マフラー等5点一式そろえると4万近くかかる。実はアマゾンでも売っていて眼鏡までついた5点セットが6000円くらいでうられている。

・次は食事。ハリーのエリアのレストランに入った。人気があって、なかなか入れないんだとか。

食事といっても大したことなく、ケンタのセットみたいのが最低2000円くらい。

サラダも1750円だった。ただの量の少ないサラダが。写真参考

バタービール→600円

持ちかえりができるジョッキ付き→1100円

4人前のセットはなんと10000円越え(税こみ)それを結構皆さん頼んでる。

・さらにクリスマスの特別ショーは特別の鑑賞席が1回目、2回目、A、Bと4段階くらいあって(注・1回目はまだ明るい時間、2回目は20時から)1回目のA席は1000円、2回目のA席は2500円

たまに来るからいいや使っちゃえと思うのかなぁ。

とにかく、金金金金。大阪らしいといえば、そうなんだけど。

貧困とか格差社会とかいわれ、働いても働いてもお金がないとか給料日前には食べるものが全くないという人たちがいる中で、ちょっと考えてしまった。

大晦日は台所と風呂場の清掃で終わった。

カウントダウンTV

カウントダウンTV

太田・しまうまや

太田・しまうまや  館林・ごちや

館林・ごちや