核光度の観測について

彗星核は、実際の姿は見えていないと考えられている。しかし明るい彗星では、彗星核と言えるような(見かけの核と言う)、極めて集光の強い恒星状か、それに近い核のようなものが観測されている。これは、真の核とは言えないが、核に近い部分を見ていることになる。これを観測することで、より彗星の真の姿に迫る事が出来ると考える。しかも、精度の良い確かな観測をすれば彗星核の自転時間なども求めることもできる。そこで、私が行っている彗星の核の観測について書くことにする。

§1.彗星核について

彗星核の定義について考えてみる。彗星核の解説は、本体の組成に関する記述はあるが、この核(見かけの核でも)の見え方については、見えないと言うのが定説で、これと言った具体的な内容で記述されているものはどこにもない。しかし、眼視観測をしていると核のようにキラキラ 輝く恒星状に近いものはよく見かける。そこで、彗星核の見え方について考えてみる。彗星核は、 先に書いたように地上からの観測では、見ることはできないと考えられている。

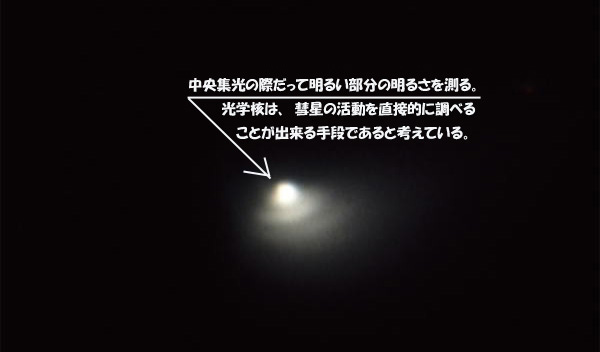

見かけの核と称する極めて集光の強い部分が観測できる彗星は、明るい彗星を中心に 数多く見られる。この集光部分は、真の核ではないが核に非常に近い部分を見ているはずである。この部分の見え方は、彗星によって大きな差があり、10秒角以下の恒星状に近いものから1分角 位まで見え方は千差万別である(観測経験から、1分角以上になるような集光部分はコマの明る い部分との境界がはっきりしないものが多い)。いずれの見え方もこの周辺のコマから比べると 極だった明るさを持っている。

このよに、彗星核の見え方はこれといった確立された形状はないが、恒星状のものか、それに近い極めて集光の強い部分を見かけの核とし考えている。

※ 彗星核の考え方については、「彗星夏の学校 集録1号」(1979年発行)に参加者の話合いが掲 載されていて、見え方についても詳しくかかれている。

§2.彗星核(見かけの核)の何を観測するか!

彗星核の観測は、核光度と形状を§1で書いたように彗星核の見え方を元に観測して行うわけである。この見かけの核は、真の核にごく近い部分を観測できるため、核の活動による変化をリアルタイムで観測できる唯一の方法である(眼視観測で)。

このように核を観測することで、彗星核の活動を捉えることが出来る。特に、核光度の観測では自転周期を求めることも出来るだろう。全光度の観測では、核の活動により放出されたダストなどがコマに拡がることにより増光すると考えられる。しかし、観測により全光度の変化を捉えるには、大規模(核分裂かそれに近いもの)な活動でないと難しい。ところが、核光度の観測ではアクティブスポットの活動状況により核の変化を観測できるのである。

Ⅰ.核光度の観測は何を見るか!

核光度の観測は、変光星の観測方法と同様で明るさの分かっている恒星と比較を行い彗星核の明るさを計る。そして、彗星核の存在の確認については、低倍率から高倍率まで倍率を変えて観測する。但し、多くの場合は同一視野に比較星を捉えることが出来ないので、近くの変光 星の星図を使って目測をする。彗星核が暗く目測が困難な場合は、存在の有無と見え方について記録しておく。また、低倍率で彗星核の存在が確認されても、高倍率で核の見え方について観測し記録する。

特に、高倍率でみたときと低倍率の時で見え方に差がある(核付近の明るさが変化する)ので、この差を確認したときは、両方の倍率で彗星核の明るさを観測しておく。

Ⅱ.核近傍の観測はどうする!

核近傍の観測については、IHWの観測マニュアル等に書かれている通りで、彗星核から吹き出すジェットなどの構造をスケッチや写真により観測する。ジェットについては方位角を求めておき時間経過に対する変化を観測できれば、彗星核の自転周期や活動領域等も観測から推定することもできる。

特に、写真による観測では空間分解能を上げるため、焦点距離をやや長めにして核付近の構造が判別できるように短時間露出にする。最近は、CCDを利用した観測で大きな成果を上げている人もいる。

彗星核の観測は、以上のように彗星の振舞いを直接捉えることの出来る観測方法である。今まで彗星核の観測は断片的に行われてきただけで系統的に観測されていない。近年この方面での観測が大切であると言われている。しかし、眼視観測では全光度の観測が主流で核光度など、核付近の系統的な観測は、まだまだ少数である。

また写真観測でも、尾がきれいに写っている写真に人気が集まり、核付近の構造を写そうとする試みは少ないように思える。しかし、彗星核の観測を系統的に観測をすれば、彗星の活動についてより詳しい情報が得られるはずである。

§3.彗星核の観測方法

彗星核の観測方法を以下に書く。彗星の活動に関する情報は、全光度の観測から得られる情報より、核光度の観測より得られる情報は方がはるかに多い。

Ⅰ.核光度の観測方法

① 核光度の観測は、まず核が見えるかどうかから始まる。望遠鏡の観測限界に近い光度についても目測するようにするのが良い。しかし、無理に誤差の多い目測であれば、光度測定をせずに見え方の記述により微妙な変化を捉えることでもよい。

② 確実に見える彗星核が存在している場合は、低倍率から高倍率まで倍率を変化させて、その見え方の変化を詳しく調べて、最も恒星状見える倍率で光度目測をする。極めて明るい部分が見える場合は、高低の倍率でそれぞれ光度目測をする。そして、可能な限りインターバルをおいて観測しその変化を追う。また、晴天が続く限り連続した観測をすべきである。

③ 核光度の観測と併せて、形状についての観測も行う。

形状は、彗星核が球状をしているか、それとも長円形か見えている形状を詳しく観測する。また、ジェットが観測できたらやはり形状とジェットの伸びている方向も観測しておく。

彗星核の観測を継続的に行うことで、彗星の真の姿に迫ることが出来る。そして、彗星核の観測法を系統的にまとめて確立できれば、彗星の活動についてより詳しい観測データの収集が出来

るようになる。また、この観測から彗星核の自転周期などを求めることも可能と思う。

現在は、写真観測が客観的で信頼性がある。しかし、核近傍の現象については、まだまだ眼視観測でも充分役立つデータが得られるはずである。特に、核光度と核の形状についは眼視観測が最も有効な手段であると思っている。