彗星を観測したデータから、物理的な解析をして彗星の本体の構造に迫るための解析を行います。そのためには、彗星の観測データの収集も、物理的解析を念頭に置いた観測データの収集を行い、、そのデータから彗星本体がどのような振る舞いにより変化するのかを解析します。

全光度の観測から彗星の全体像を物理的に解析するのは、困難であるが、近年は、CCDカメラの発達から、アマチュアでも物理的な解析をするためのデータを収集できるようになった。しかし、ここではあくまでも眼視観測データから、解析を行う事を考えて、観測方法を紹介する。

☆ 彗星の観測方法

★ 全光度

★ 光学核の観測

★ 頭部の構造の観測

全光度の観測

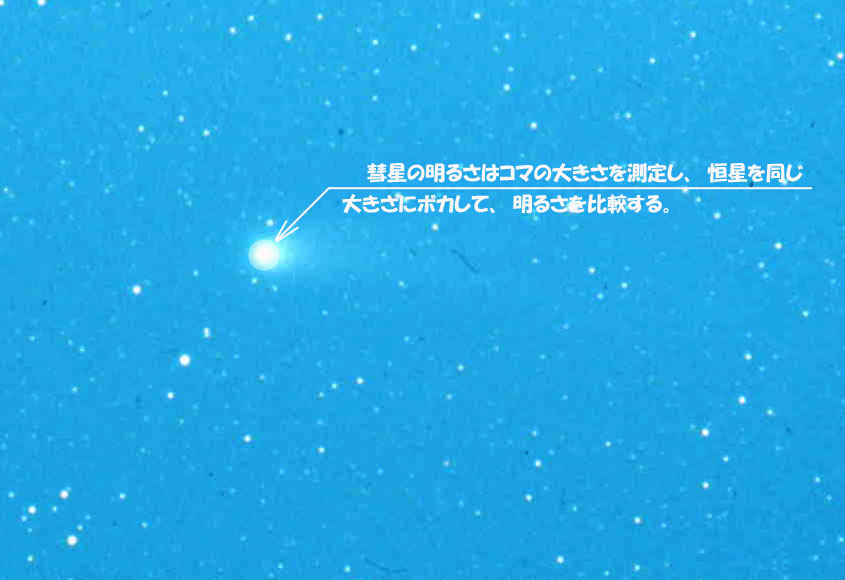

全光度の観測は、彗星の眼視観測で一般的に行われている観測である。彗星観測の基本中の基本である。彗星の眼視による観測と言えば、全光度の観測である。彗星の変化を知る手段としては、最適であるが、彗星の本体の変化をとらえる手段としては、あまり効果的な観測ではない。

全光度の観測は、古くから行われていて周期彗星などは回帰の度にデータを取ると変化をとらえることが出来る。それから急激な変化を捉えるには有効な手段であることは間違いない。彗星は面積体で、比較する対象の恒星は点像であるため、明るさを比較する際には工夫が必要になる。

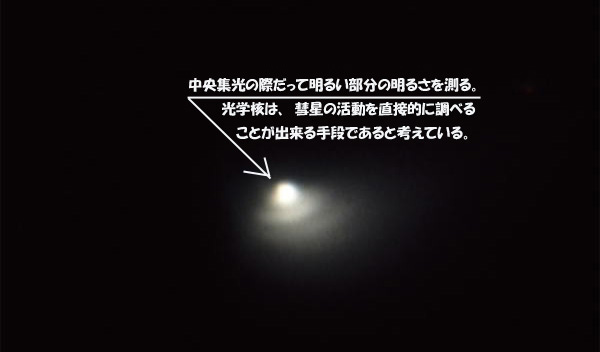

核光度の観測

核とは、彗星本体の部分を指すもである。核光度の観測は、彗星本体の中心部分にある集光のきわめて強い部分の明るさを観測する。この集光のきわめて強い部分を核光度と表すが、彗星本体部分の光ではなく、そのまわりに広がる彗星本体から放出された物質のきわめて密度の濃い部分と考えられていて、「光学核」と呼ばれている。

頭部の構造の観測

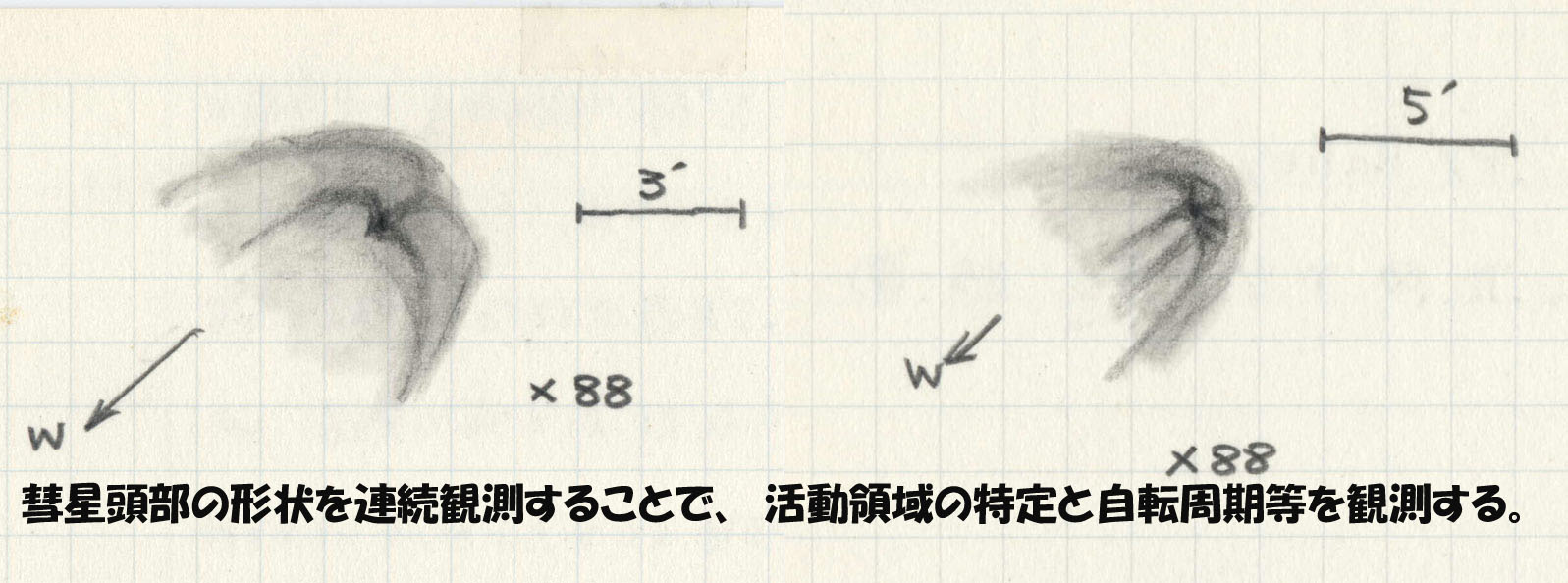

彗星の頭部をコマと呼んでいる。彗星本体から吹き出した物質は、光学核を形成しさらに周辺へと拡がっていく。コマ全体から万遍なく吹き出している場合は、一様に拡がっていくと考えられるが、多くの彗星は活動領域を持っていて、ある部分から物質が吹き出している活動領域と、物質の吹き出しのない、非活動領域があると考えられている。そのため、中心付近では活動領域が太陽方向を向いていると、大量の物質が吹き出し、それがコマ中心付近では、筋状のものや明るい斑点として見えてくる。

この構造をとらえて日々の変化を観測できれば、核の構造や活動領域の特定に繋がり、彗星本体の構造や活動の仕組みが判るのではないかと考えている。それにより、彗星本体の活動の仕組みと構造が判れば、彗星の変光のメカニズムも解明できると考えている。